ハプティクスとは?

ハプティクスとは?

2025/07/16

ハプティクス

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

ハプティクスとは?

ハプティクスとは、人間の触覚や力覚に関する技術です。最新のテクノロジーでは、人間の脳に錯覚を起こすことで、物の表面を触ったときの手触り感、手で押したときの手応え感にくわえ、現実には存在していない・存在しえないモノの感触も、体感できるようになりました。このような従来にはなかった“錯覚”を生み出すのは、センサー、制御回路、特別な振動アクチュエーターからなるシステムです。すでにスマートフォンやゲーム機などで実装が進んでいます。

スマートフォンやタブレットの画面にデジタル表示されたスイッチの映像に指先で触れたとき、まるで本物のスイッチを物理的に押し込んだときのような「ポチッ」という反応・手応え(力覚)が返ってきます。そんな触覚体験はすでに私たちの生活に浸透しはじめています。それを実現しているのが、手触りや手応えをテクノロジーで表現する“ハプティクス”と呼ばれる技術です。その活用が、今まさに多くの領域で花開こうとしています。産総研での研究をもとにハプティクスに関する技術移転ベンチャーを設立し、今も企業と社会実装に取り組み、スタートアップ企業の支援を進める研究戦略本部企画部の中村則雄に、ハプティクスの現在地を聞きました。

ハプティクスとは何か

ハプティクスとは、人間の触覚や力覚に関する技術や研究分野です。物の表面を触ったときのザラザラやデコボコといった手触り感、手で押したときの「硬い」「柔らかい」といった手応え感をテクノロジーで表現することで、実際に手元にはない物に触れているような触覚体験を生み出すものです。

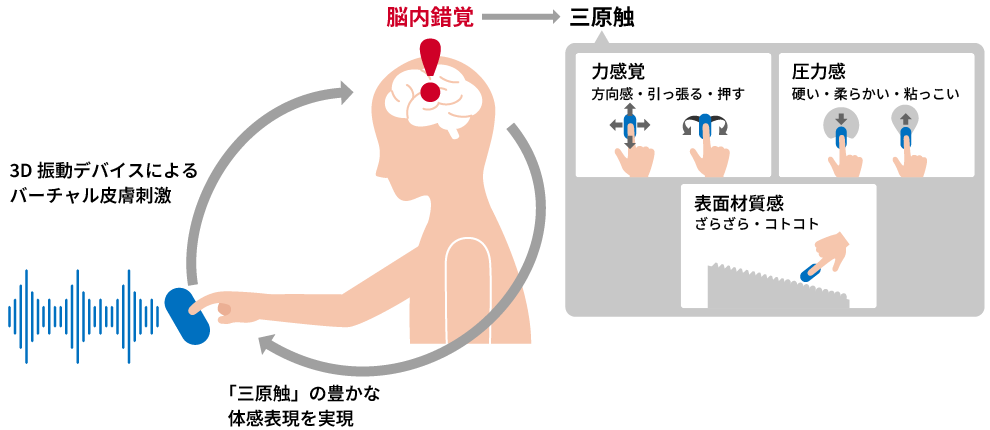

学術的には、皮膚で感じる皮膚感覚、筋肉や関節などで感知する深部感覚などを総称して「体性感覚」と言い、その感覚はさらに細かく分類されています。その中でも、表面の質感を感じる「触覚」、硬さや柔らかさを感じる「圧覚」、引っ張られる・押されるなどを感じる「力覚」の3つを、基本感覚として「三原触(さんげんしょく)」と呼んでいます。

デバイスの振動パターンなどを制御することによって、その「三原触」の各成分をうまく組み合わせて人の体に伝えると、人間の脳が錯覚を起こし、実際にはそこに存在していない手触りや手応えを感じる体験が起こります。触覚や力覚は、人間にとってプリミティブ(原始的)な感覚であり、視覚や聴覚だけではもたらすことができない、人間としての身体性や存在感、リアリティを生み出せることが特徴です。

ハプティクスが注目される理由

すでに身の回りの多くのデジタル機器で、ハプティクスは活用されています。スマートフォンや電気自動車のタッチパネルでは、画面に表示されるボタンを押したときに、微小な振動を起こして、押し込んだ感覚をもたらしています。ゲーム機ではコントローラーの振動で、衝突した衝撃や移動感覚などをリアルにユーザーに伝えています。エンターテインメント施設では機械的な動きとデジタル情報を組み合わせて、驚くような体感をもたらす乗り物が人気です。これもハプティクスの応用です。

VRデバイスでは、ユーザーに何かに触れたインタラクティブな感覚をもたらして空間のリアリティを高めたり、リモート会議に不足する身体的なコミュニケーションを補ったりするニーズも増えています。視覚と聴覚だけで受動的に視聴するテレビのような従来型の情報伝送に、触覚という体を動かして能動的に知覚する第3の情報伝送を加えた「インタラクティブな空間の伝送」という第3の発明がなされたことで、存在感や手応え感という人間的な身体性を表現できる4次元的な世界が広がりはじめたのです。

近年、注目されているのは、ハプティクスによって体の動かし方や使い方をナビゲートする機能です。リハビリテーション、スポーツでのトレーニング、顧客の誘導などへの活用が検討されています。

ハプティクスを支える技術

ハプティクスを活用した製品の内部では、センサー、制御回路、振動するアクチュエーターという部品からなるシステムがあり、それらが「触覚フィードバック」を生み出しています。人間の脳の特性を理解することで、物理量と感覚との新たな関係性を見出し、表現したい感覚をもたらす物理的な動きを創造し、振動刺激として機械的に発生させます。

3D触力覚技術の原理

3D触力覚技術の原理

たとえばナビゲーションであれば、物理的には単なる振動であるにもかかわらず、人間の脳が手を引かれていると錯覚する振動パターンを発生させます。体験すればわかるのですが、振動を感じるだけでなく、自分の手や体が実際に動く・向きを変えるといったことまで起こります。無意識に筋肉が反応している、つまりは、実際には自分で手を動かしているのですが、外からの力で動かされたと脳は認識してしまうのです。ハプティクスで移動方向や動き方を誘導することで、工場・工事現場の作業員や街中で目の不自由な方を危険から遠ざける試みもあります。

ハプティクスの活用は主に米国のグローバルIT企業がリードしていますが、それを実現する製品に欠かせない部品は日本のメーカーがつくり、支えています。今後のさらなる進化を図る上では、AIを活用した情報圧縮やエッジコンピューティング技術の向上、デバイスの小型化・薄型化が求められています。(産総研マガジン「エッジコンピューティングとは?」)

ハプティクスに関する産総研の取り組み

人の動きをセンシングし、その測定結果を解釈、フィードバックする触覚情報を生成し、デバイスを動かして表現することで、人の理解や行動をうながす一連の技術がハプティクスには必要です。そのスタートからゴールまで、関係するすべての技術を持っているのが産総研の強みです。ソフトウェアとハードウェアの両輪が産総研にはあります。この両輪によるインタラクティブな相乗効果が生まれることで、進歩・進化がうながされるのです。

セルフケア実装研究センター、ハイブリッド機能集積研究部門では極薄の素子によるフィルム状のハプティックデバイスの開発に成功し、注目を集めています(2024/03/08プレスリリース)。人間社会拡張研究部門ではVR空間に触覚も取り入れた新しい体験のデザインなどが行われています(産総研マガジン「XRのビジネス活用に向けた取り組み」)。

組織の垣根を越えた若手研究者の連携や交流も活発です。2014年には「デジタル体感」を実用化する産総研からの技術移転ベンチャー「株式会社ミライセンス」も設立しており(2019年から株式会社村田製作所の完全子会社)、それが現在のハプティクスの社会実装につながっています(インタビュー:株式会社ミライセンス)。

ハプティクスは単独でも製品機能を有しますが、視覚情報や聴覚情報と合わさって初めて一つの完成形に近づくため、関連する周辺技術や実装技術がそろっていることも、産総研がハプティクス活用の進展に貢献できる点です。そのポテンシャルの高さが「共創の場」として機能しています。

ハプティクスの展望

触覚は、生物誕生において、視覚よりも前に発達した最古の感覚です。光が十分ではないところでも、触れることでまわりの環境を把握し、安全を確認するなど、生きるために最初に身につけた感覚です。ケガなどの処置をする行為を「手当て」と言いますが、体に手を当てることによって痛みをやわらげる癒しの効果が由来とも言われ、これも触覚が体だけでなく心にも関わることを示しています。

つまり、ハプティクスは、体に働きかける技術であると同時に、心にも関わる・働きかけをすると考えることができます。体と心のつながりにアプローチできるメリットを活かして、医療の分野で体と心のケアに活かせる可能性があります。触覚を利用したアザラシ型セラピーロボット「パロ」もその一つでしょう(2004/09/17プレスリリース)。コロナ禍以降、隔離された患者さんと家族のコミュニケーションをリモートでつなぐことも行われるようになりましたが、手をつないだりハグをしたり、体が寄り添ったりしている感覚も伝えられれば、もっと安心感をもたらすことができるでしょう。

また、人間の手ではできない力加減・振動・周波数のマッサージを可能にしたり、VR空間のアイドルと握手をして交流できたりと、デジタル体感をつくることで人間の新しい感覚や価値観が誘発されてくることも考えられます。優れたスポーツ選手の体の動かし方をハプティクスで体感的に理解し身につけることができるようになれば、人間の能力がさらに解放・拡張されることもありうるでしょう。

半導体が出てきた頃、幅広い産業に多く必要とされることから「産業の米」と言われました。今後はハプティクスがさまざまな製品に入っていき、新たな産業の米のような存在になる未来も構想されています。産総研は幅広い分野の研究を行う総合力を生かし、そのような未来を創造・実現するためにハプティクス技術の発展に寄与していきます。