バイオ炭とは?

バイオ炭とは?

2025/11/12

バイオ炭

とは?

科学の目で見る、

社会が注目する本当の理由

バイオ炭とは

バイオ炭とは、木材や農作物の残渣などのバイオマス(生物由来資源)を、高温・低酸素状態で熱分解(炭化)して得られる多孔質の炭素物質のことです。微生物による分解を受けにくく、長期間炭素を固定できます。従来の木炭は燃料として燃やされますが、バイオ炭の用途は土壌への施用による土壌改良と炭素貯留で、安定的な形で大気から炭素を長期隔離する技術と言えます。木材やもみ殻、竹、家畜のふん尿など幅広い資源が原料になり、農地での利用実績もある「ネガティブエミッション技術」の一つとして注目されています。

大気中のCO2を減らし、気候変動を抑えるための「ネガティブエミッション技術」。その選択肢の一つが、バイオ炭です。産総研は、バイオマスを現地で炭とエネルギーに変え、炭素固定と発電を同時に実現する小型・移動式の発電型バイオ炭生産技術を発表。バイオ炭の利用拡大に向けた取り組みが動き出しています。バイオ炭をめぐる最新技術と社会実装の可能性について、ゼロエミッション国際共同研究センター 熱エネルギーデバイス研究チーム 今里和樹主任研究員、ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 生態影響・対策技術評価研究チーム 佐藤由也主任研究員、省エネルギー技術研究部門 熱流体システム研究グループ 馬場宗明主任研究員に聞きました。

バイオ炭とは

バイオ炭の作り方・用途

バイオ炭とは、植物などの生物由来資源(バイオマス)を高温・低酸素下で熱分解(炭化)してつくられる、多孔質の炭素物質です。一般的な木炭と似たような見た目ですが、燃料として燃やすのではなく、土壌などに埋めて、土壌改良や、炭素を長期間固定する目的で利用されるのが大きな違いです。近年、この「炭素の固定」という特長が、地球温暖化対策に役立つ技術として学術界で注目され、社会のカーボンニュートラルへの関心の高まりとともに期待を集めています。原料は木材・竹・稲わら・もみ殻・家畜ふん尿・下水汚泥など多様で、日本国内でも農地に施用される事例があり、法令上も土壌改良資材として認められています。

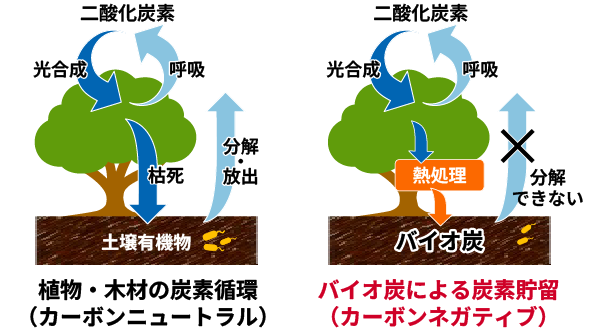

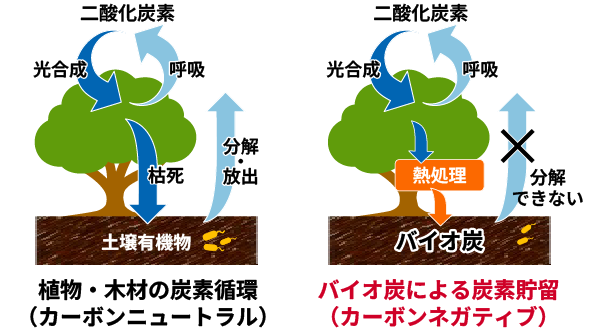

カーボンニュートラルとカーボンネガティブ

カーボンニュートラルとカーボンネガティブ

なぜ今、バイオ炭が注目を集めているのか

バイオ炭が近年注目されている背景には、社会的・環境的な複数の要因があります。最大の理由は、気候変動対策の一環として、生育過程で植物が吸収した炭素を炭化により長期貯留することで、結果的に炭素を大気中から取り除く「ネガティブエミッション技術(NETs : Negative Emission Technologies)」としての期待です。除去した量を正確に算定できる上、数十年から100年単位での貯留効果があることも認められています。カーボンニュートラルが「排出と吸収のバランスをゼロにする」考え方であるのに対し、バイオ炭はその先の「大気中のCO2を積極的に減らす」技術として、世界的に重要視されています。

日本は、2020年にこのバイオ炭を「温室効果ガスインベントリ報告書」に記載し*1、農地へのバイオ炭施用による炭素固定がJ-クレジット(カーボンクレジット)の対象として認定され、実際にクレジットが創出される事例も生まれました*2。

バイオ炭のメリット

バイオ炭のメリットは多岐にわたります。気候・環境面では、大気中のCO2を長期隔離し、温暖化の抑制に寄与するだけでなく、土壌からのN2Oやメタンなどの温室効果ガス排出を減らす効果も報告されています。また、重金属や有害物質を吸着する性質を生かし、水質や土壌の浄化にも利用されるなど、環境改善効果も期待されています。さらに、安定性が高く、100年以上にわたり土壌中に残存する点も大きな特長です。

農業面では、バイオ炭が土壌の通気性や保水性・保肥力を高め、微生物環境を活性化して、収量や品質を向上させると言われています。稲作で、バイオ炭を施用した田んぼでは、化学肥料や農薬を使用する栽培よりも収量が数%~10 %程度向上した事例が報告されています。

経済面では、未利用バイオマスを原料にすることで廃棄物処理コストを減らし、地域の雇用も生み出します。農業以外に都市緑化や建材にも利用され、J-クレジットの売却など新たな収益源にもなります。炭化時の熱やガスを活用すれば、再生可能エネルギー供給にも寄与します。

社会面では、地域の環境意識を高め、農村と都市の連携を促進します。さらに、災害時のレジリエンス強化や食料安全保障、生物多様性の保全など、さまざまな課題解決につながる多面的なソリューションです。

こうした多様な可能性は、自然を積極的に回復・改善する「ネイチャーポジティブ」の視点にも通じるものです。

バイオ炭の課題

バイオ炭製造時の課題

バイオ炭製造には熱処理が必要です。現在、多くのバイオ炭はバイオマス発電所の副産物として製造されており、バイオ炭そのものを目的として最適化された製造方法はまだ広く確立されていません。また、バイオマス発電所でも、安価な木材を求めて海外から輸入するケースもあり、その輸送コストや環境負荷が課題となっています。

製造設備を小型化する際には、放熱損失の相対増加により熱の収支が悪化したり、構造が複雑になったりする問題もあります。森林内など系統電源からの電力供給が難しい場所で稼働させる場合、自家発電装置など付帯設備が増えることも課題です。さらには品質面での課題もあります。農地への効果を最大化するためには条件に応じて適した微細組織をもつ炭が必要となります。さらに、含有成分やpH(水素イオン指数)、塩分管理などを誤るとバイオ炭はむしろ害になることもあるため、IBI(International Biochar Initiative)やEBC(European Biochar Certificate)などの国際的な認証制度によって定められた基準を満たした品質管理が必須です。

土壌への影響と対策

バイオ炭を農地に施用する際に気をつけなければならないこととして、土壌のpH調整があります。バイオ炭を入れると保水性や通気性が高まるなどの利点がありますが、過剰に投入すると土壌がアルカリ性に偏り、作物の生育に適さない環境になる可能性があります。作物にはそれぞれ最適なpHの範囲があるため、過剰施用による生育阻害を避けるためには、適切な施用量の調整が重要です。

また、品質が不十分なバイオ炭を施用すると、炭が土壌中の窒素を一時的に吸着し、作物に窒素不足を引き起こすケースがあります。過剰施用や不適切な施用は、根腐れや生育阻害、期待した効果が出ないなどの問題につながります。

こうしたリスクを回避するためには、土壌診断に基づいて適切な量を算定し、他の肥料や堆肥との組み合わせや、施用後のモニタリングを行うなど、科学的な根拠に基づいた管理が必要となります。

産総研の取り組み

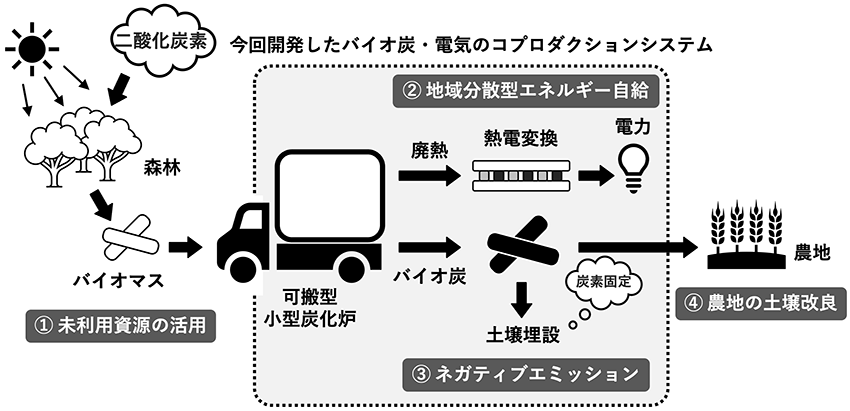

発電型バイオ炭生産技術の開発

産総研では、2024年10月、小型で移動可能なバイオ炭生産装置の開発に関する成果を発表しました(2024/10/31プレスリリース)。上記のように、製造設備を小型化する際には、熱の収支が悪化したり、構造が複雑になったりする問題があり、特に森の中のように電力供給が難しい場所では、自家発電装置など付帯設備が増えることも大きな課題でした。

しかし、この装置は、小型炭化炉に熱電変換ユニットを搭載し、現地でバイオマスを炭化する際に発生する熱から電気を生み出すことで、炭化と発電を同時に実現します。将来的には半自立運転も見すえ、さらなる開発を進めています。

この装置は、山林や農地などのバイオマス発生現場に直接持ち込むことができ、バイオマスの輸送コストを抑えながら炭化処理を行える上、炭化の際に発生する熱エネルギーを利用して発電も可能にします。こうした特長から、炭化プロセスの高度化による高品質な炭の製造に活用されると期待されます。また、こうして現場で炭化したバイオ炭を土壌に埋設することで炭素が長期的に固定されるとともに、土壌改良の効果を発揮します。

この技術は、農業や林業、不動産、地方自治体など多方面から関心が寄せられており、災害時のレジリエンス強化にも役立つと期待されています。自治体に1基ずつ配備すれば、普段は通常業務で使い、災害時はがれき処理や電力・熱供給にも活用可能です。

バイオ炭をベースとした地域循環型エコシステムの概要

バイオ炭をベースとした地域循環型エコシステムの概要

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

ネイチャーポジティブな循環型社会の実現を目指して

産総研では、炭化炉開発だけでなく、微生物を用いた炭の高機能化やライフサイクルアセスメントによるCO2削減効果の定量化など、バイオ炭産業全体を支える複合的な技術開発を進めています。

産総研にはさまざまな分野の研究者が在籍しており、連携してバイオ炭に関する研究を行っています。今後は産総研内外問わず実務経験が豊富で、次世代技術の開発に前向きな方々と協力しながら、持続可能な地域循環型エコシステムの構築と、ネイチャーポジティブな社会の実現を目指していきたいと考えています。関連技術にご関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

*1: 岸本(莫) 文紅「地球温暖化防止の土壌炭素隔離機能から見たバイオ炭」木質炭化学会誌 2018 年 15 巻 1 号 p. 2-7[参照元へ戻る]

*2: J-クレジット制度 方法論[参照元へ戻る]