プラネタリー・バウンダリーとは?

プラネタリー・バウンダリーとは?

2025/10/15

プラネタリー・バウンダリー

とは?

―自然資本と経済社会の深い関わり―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

プラネタリー・バウンダリーとは?

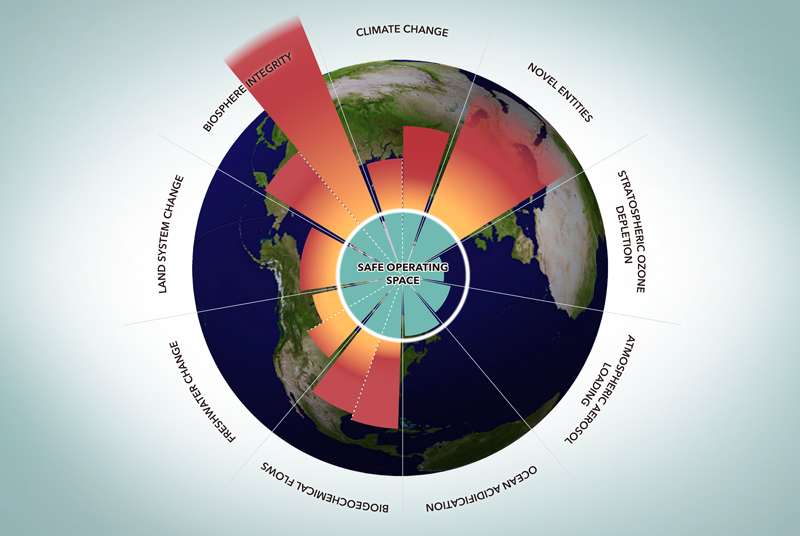

プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)は、人々が地球上で持続的に生存していくために、守るべき境界線を示した概念のことです。2009年にスウェーデンのヨハン・ロックストローム博士によって提唱されました。気候変動・新規化学物質・成層圏オゾン層の破壊・大気エアロゾルによる負荷・海洋酸性化・生物地球化学的循環・淡水利用・土地利用変化・生物圏の健全性の9つの指標が定められています。

私たち人間の活動は、気候変動や大気汚染、生物多様性の喪失など、さまざまな形で地球環境にマイナスの影響を与えていることが近年明らかになってきました。これらの問題は互いに複雑に関係し合い、いったん進行すると元に戻すのが困難であることが懸念されています。そうした「越えてはならない限界」を示す概念がプラネタリー・バウンダリーです。この考え方と解決に向けた取り組みについて、ネイチャーポジティブ技術実装研究センター自然資本サステナビリティ研究チームの本下晶晴研究チーム長に聞きました。

プラネタリー・バウンダリーとは

産業革命以降、人間活動による環境負荷は加速度的に増加しています。そうした状況を踏まえて、「どこまでの負荷なら回復可能か」「どこから先は回復困難なのか」という環境負荷の許容限界(環境容量)を、気候変動や海洋酸性化といった環境システムごとに定めて総合的に把握しようとするのが、プラネタリー・バウンダリーの概念です。

プラネタリー・バウンダリーが注目される理由

プラネタリー・バウンダリーは、人類の活動が地球に与える影響について、「これ以上超えてはならない限界」を示すものです。どこまでなら持続可能な状態を保てるのかという指標が「見える化」されていることがプラネタリー・バウンダリーが注目される理由の一つです。この考え方は、持続可能な社会づくりを目指すうえで重要な視点であり、世界共通の目標となるSDGsとも方向性が一致しています。今後はSDGsのような包括的な枠組みの中で、プラネタリー・バウンダリーの指標がより広く活用されるかもしれません。

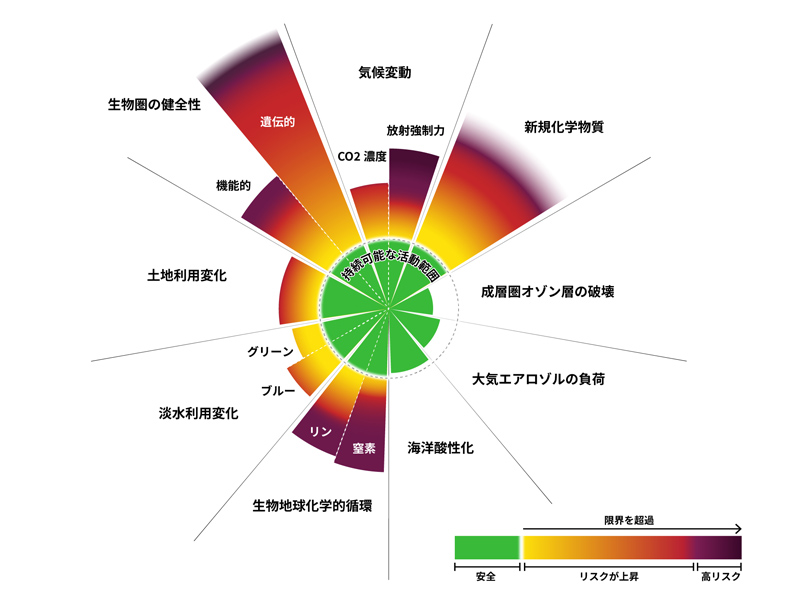

地球システムの現状と課題

プラネタリー・バウンダリーの概念は下図に示す9つの項目によって具現化されています。そのうち、成層圏オゾン層の破壊、大気エアロゾルによる負荷、海洋酸性化の3つは、現在の評価ではまだ環境容量を超えていないとされています。一方で、気候変動、新規化学物質、生物地球化学的循環、淡水利用、土地利用変化、生物圏の健全性の6項目は、すでに限界を超えています。

たとえば気候変動では、大気中のCO₂濃度の限界値は350ppmとされていますが、2023年時点では417ppmに達し、すでに超過しています。また、生物圏の健全性に関しては、100万種あたり年間10種以内の絶滅が限界値とされていますが、これも大幅に上回っている状況です。

プラネタリー・バウンダリーの限界値を超えていたとしても、地球システムには一定の回復力があるので、すぐに破たんを迎えるわけではありません。しかし、車のオーバーヒートのように、長期間にわたって負荷が積み重なると、徐々に機能が損なわれ、将来的に取り返しのつかない状態になる可能性が高まります。

プラネタリー・バウンダリーを示した図。9つの項目のうち、オレンジ色の6項目はすでに限界を超えている。Richardson et al. (2023)*1の図を元に作成。

プラネタリー・バウンダリーを示した図。9つの項目のうち、オレンジ色の6項目はすでに限界を超えている。Richardson et al. (2023)*1の図を元に作成。

課題解決に向けた取り組み

集中豪雨や異常気象など、私たちの日々の暮らしの中でも地球環境の変化を実感することが増えてきました。今後さらに悪化して手遅れにならないためにも、プラネタリー・バウンダリーが示す「地球の限界」を超えないための取り組みがますます重要になっています。

国際的な動きと産業界の役割

プラネタリー・バウンダリーの9項目の中で、特に気候変動対策については多くの人々がその重要性を認識し、脱炭素技術や省エネ技術などの開発が積極的に進められてきました。また、自然資源の喪失を防いで回復基調へと向かわせる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けても、国際的な取り組みが広がっています。(産総研マガジン「ネイチャーポジティブとは?」)

気候変動と同様、自然資本や生態系の保全が重視されるなかで、企業は製品やサービスの提供による社会への貢献、自社の利益や成長の機会を追求すると同時に、地球環境への配慮が自社の持続可能性にもつながることを認識して、行動に移すことが求められています。産業界による保全を促すべく近年整備された枠組みがTNFD*2です。これは企業が自社の自然資本への依存や影響などのリスクや機会を把握し、財務情報とともに開示することを促すものです。日本企業はTNFDの取り組みに積極的で、日本は世界で最もアーリーアダプター(初期採用者)が多い国といわれています。

産総研の取り組み

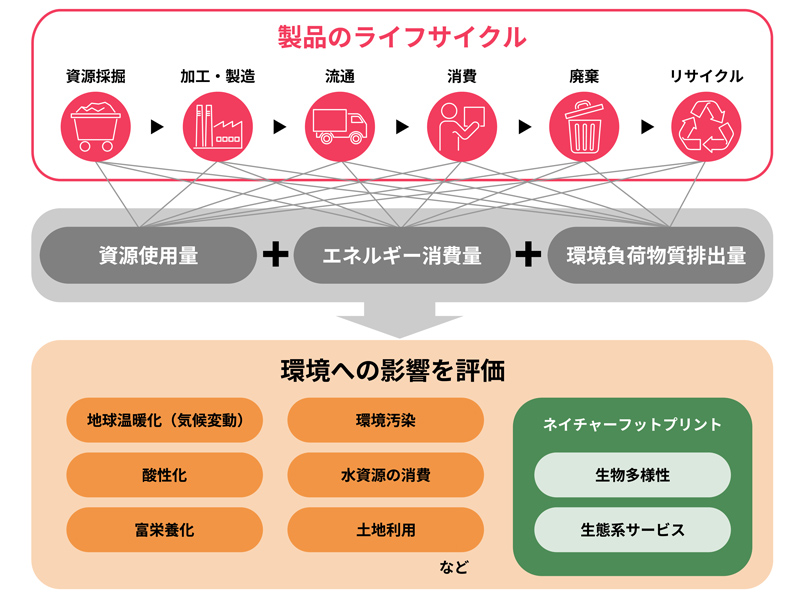

企業が自社やサプライチェーンのどこに、どのような自然資本への依存や影響などのリスクがあるかを把握するのは容易なことではありません。そこで産総研では、こうしたリスクの可視化を支援するために、「ライフサイクルアセスメント(LCA)」などの手法を用いて、企業活動による自然への依存と影響を定量的に評価する仕組みを開発しています。

企業のサプライチェーンにおける自然への依存と影響を可視化するための技術としてLCAをベースとした「ネイチャーフットプリント」の開発に取り組んでいます。大学や研究機関、企業約20社と連携し、企業が自社の事業について気候変動、水消費、土地利用など、自然に与える影響を可視化する実証プロジェクト*3を進めているところです。将来的にはこれらの手法を広く展開し、世界中で活用できる仕組みづくりを目指しています。

LCAとそれに基づいたネイチャーフットプリントのイメージ図。製品やサービスが環境に与える影響を、資源の採掘から廃棄・リサイクルに至るまでの全過程を通じて定量的に評価する。

LCAとそれに基づいたネイチャーフットプリントのイメージ図。製品やサービスが環境に与える影響を、資源の採掘から廃棄・リサイクルに至るまでの全過程を通じて定量的に評価する。

また、プラネタリー・バウンダリーの概念と整合した自然への依存や影響の評価ができるよう、まだ定量化できていない新たな環境容量の評価手法の開発にも取り組んでいます。なかでも私たちが注力しているのが、水や鉱物資源などの「自然資源利用」に関する許容限界の評価手法の構築です。世界の様々な地域の条件を反映した利用可能限界量を分析することで、世界の水資源消費量の約80%を占める地域において、持続可能な利用限界量を超えた水消費が起こっていることを明らかにしました*4。さらに、こうした水資源は金属をはじめとする地殻資源の生産に不可欠であり、水資源の利用可能量によって地殻資源の生産量に制約がかかる可能性を分析しました。その結果、今後の脱炭素化に向けて需要の高まる「銅」は、すでに世界全体の生産量の約37%が生産許容量を超えていることが明らかになりました(2025年3月14日プレスリリース)。こうした自然資源の利用に関わる制約の存在を科学的に示すことで、企業や社会が早い段階でリスクを認識し、リサイクルの強化や代替資源の探索、水消費量の削減といった実効的な対策を講じることができます。

プラネタリー・バウンダリーを巡る今後の展望

今、私たち人間に求められているのは、プラネタリー・バウンダリーや不可逆的な環境変化のリスクについて正しく理解し、手遅れになる前に行動を起こすことです。

産総研は公的研究機関として、科学的根拠に基づいた客観的な評価手法を開発・提供することで社会全体の理解を深め、人々の行動変容を後押ししていきたいと考えています。環境問題は、一企業や一国だけで解決できるものではありません。だからこそ、国際的な連携と共通の評価基準の作成に力を入れ、持続可能な未来づくりを支える研究を今後も続けていきます。

*1: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458 [参照元へ戻る]

*2: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(自然関連財務情報開示タスクフォース)[参照元へ戻る]

*3: 研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE)施作「金融/投資機関による自然関連情報開示促進と国際標準化を前提としたネイチャーフットプリントの開発と実証事業」(https://www.bridge-naturefootprint.jp/)[参照元へ戻る]

*4: 世界の流域における水資源利用の持続可能性とvirtual water tradeの影響(https://riss.aist.go.jp/research/20210916-1571/)[参照元へ戻る]