リザバーコンピューティングとは?

リザバーコンピューティングとは?

2025/10/08

リザバーコンピューティング

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

リザバーコンピューティングとは?

リザバーコンピューティングは、従来のコンピューティング技術と比較して、電力や学習時の演算リソースなどを大幅に抑えながら、人の声やモノの動きのように、時々刻々と変化するデータをリアルタイムで捉え、認識・予測する新しい計算手法の1つです。私たちの身の回りには、自動運転車や工場、医療現場でのロボット操作など、状況が絶えず変化し、障害が次々発生し得る環境が数多くあります。リザバーコンピューティングはこうした場面において、低コストかつ迅速に対応策を導き出せる技術として期待されています。

既存のコンピュータやAI(人工知能)の進化は、膨大な電力消費という社会課題を産み出しています。ところがコンピュータがお手本とする“人間の脳”は、多量の情報処理を、比べ物にならないほどわずかな消費エネルギーで実現しています。そうした脳の特徴を真似ようというコンピューティング技術が、リザバーコンピューティングです。AIの実現手法の1つであるニューロコンピューティングの一種で、時系列データに対して低消費電力で問題を解くことができます。リザバーコンピューティングが注目される社会的背景、実用化に向けた課題、研究開発の現状や今後の見通しなどについて、ハイブリッド機能集積研究部門 新世代高集積メモリデバイス研究グループの谷口 知大研究グループ長に聞きました。

コンピュータの消費電力急増に、“新しいコンピュータ”が登場

“1+1=2”という計算ひとつをとっても、電卓を使う人、そろばんを使う人、頭の中で考える人など、さまざまなやり方があります。同じように、“コンピューティング”といっても、その方法にはいくつもの選択肢があります。現在、私たちが日常的に使っているパソコンやスマートフォンは、1950年代に考案された計算方式に基づいて動いています。しかし近年、これらの電子デバイスの普及に加えてAI(人工知能)の活用が進んだことで、コンピュータによるエネルギー消費の増加が深刻な社会課題となりつつあります。

こうした背景を受けて、従来型のコンピュータとは異なり、消費電力の少ない新たな計算技術が求められるようになりました。そのニーズに応える技術の1つが、リザバーコンピューティングです。リザバーコンピューティングは、クラウド上の大規模コンピュータとは異なり、ユーザーの近くに設置される「エッジ端末」と呼ばれるデバイスで使用され、消費電力を大幅に抑えながら動作できることが特長。比較的新しいこの技術は、時々刻々と変化するデータを効率的に認識・処理する手法として注目されており、2001年頃から、関連する学術論文が発表され始めました。

コンピュータは、より多くの計算機(演算ユニット)を使って、複雑な問題を解決できるよう進化してきました。一方、リザバーコンピューティングは、計算量の大きくない課題を低消費電力で効率的に処理できる点に特長があります。例えば、国家安全保障や軍事にかかわる問題のように膨大な計算資源が求められるケースでは、大規模なコンピュータシステムが必要です。一方、例えば産総研のあるつくばから東京駅までの移動ルートを調べる、といった比較的単純な問題では、そこまでの計算能力は必要ありません。こうしたケースでは、従来型の高消費電力なコンピュータよりも、リザバーコンピューティングのような省電力な仕組みを使うことで、「全体としてのエネルギー消費を抑えられる」という考え方が注目されます。

近年、別の次世代技術として量子コンピューティングも注目されています。これは、量子力学に基づく物理現象を利用して情報を処理するもので、きわめて多くの状態を同時に扱える性質から、あたかも数百万台のコンピュータが並列に動作しているかのような計算能力を発揮します。この量子コンピュータは、従来のコンピュータと計算の構造が異なるため、リザバーコンピューティングとはアプローチの方向性が異なっています。

こうした次世代コンピュータ同士の関係は、競合ではなく“棲み分け”によって理解できます。ディープラーニングや量子コンピュータは、大量の電力を投入してでも解く必要がある複雑な問題に適しています。対してリザバーコンピューティングは、より小規模で計算負荷がそれほど大きくない問題に対して、低消費電力で迅速に応答することが可能です。それぞれの特性に応じて使い分けることが、今後のコンピューティングのあり方として期待されています。

シンプルな構造+低消費電力で学習が可能

実際に、リザバーコンピューティングとはどのような仕組みなのか、その考え方や構造について説明します。

まず、「リザバー(reservoir)」とは、「貯水池」を意味する言葉です。池に石を投げ入れると波紋が広がりますが、その波紋の様子を観察すれば、どんな石をどのように投げ込んだかを、ある程度推測できます。リザバーコンピューティングもこれと似ており、入力された信号に対して、リザバーと呼ばれる構造が複雑な応答(波紋)を返し、その出力をもとに、元の入力を解析・予測します。この仕組みが、貯水池に生じる波紋のような動的な反応を示すことから、リザバーコンピューティングと呼ばれています。

投げ入れた石の重さや形(入力信号)によって決まる“波紋”のかたち。投げ込む石が複数になると、波紋同士が干渉して複雑な波紋を描く。リザバーコンピューティングは、自然現象や生物の仕組みになぞらえた計算技術。

投げ入れた石の重さや形(入力信号)によって決まる“波紋”のかたち。投げ込む石が複数になると、波紋同士が干渉して複雑な波紋を描く。リザバーコンピューティングは、自然現象や生物の仕組みになぞらえた計算技術。

こうした発想の出発点となっているのが、生物の脳にあるニューロンやシナプスの働きです。脳は、ニューロンと呼ばれる神経細胞がシナプスを介して電気信号をやり取りすることで、情報を処理・計算しています。ただし、脳の働きはまだすべてが解明されているわけではなく、その未解明の部分を補うために、さまざまな仮説やアイデアが提案されてきました。そうした背景のもと、複数のニューロコンピューティングの手法が考案されています。

従来の多くのニューロコンピューティングは、ニューロンやシナプスに相当する構造やデバイスを精緻に設計することで、脳の情報処理をできるだけ忠実に再現しようとするアプローチです。なかでも、よく知られているのは深層学習(ディープラーニング)です。ディープラーニングでは複数の層を通じてデータを処理し、ノード(ニューロン)間の“重み(シナプスの大きさ)”を調整しながら学習を進めます。情報は基本的に入力層から出力層への一方向に流れ、大量のデータと時間をかけて各層の重みを繰り返し調整するため、膨大な計算資源と消費電力が必要となります。

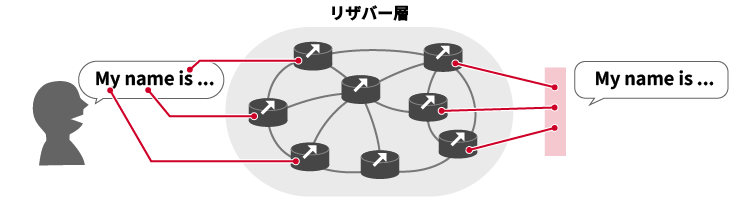

これに対してリザバーコンピューティングは、入力層・リザバー層・出力層というシンプルな構成をとっています。リザバー層の内部では、ノード同士が影響し合い、過去の出力が再び内部に戻るようなループ構造(フィードバック結合)が形成されています。これにより、入力から出力への一方向の流れにとどまらない、動的な情報処理が可能になります。さらに、従来のニューロコンピューティングのように、ニューロンやシナプスに相当する内部の結合構造を、学習によって調整するのではなく、リザバーから得られる出力に着目し、出力層のみを調整して計算を行います。つまり、リザバー層の構造は、あらかじめ固定されており、学習は出力層に限られています。このような構成により、リザバーコンピューティングは、他のニューロコンピューティングと比べて計算能力が限定されるという側面はあるものの、コンピュータの設計や運用に必要な電力や学習時間などのコストを大幅に削減できるという大きな利点があります。

電気回路以外のモノがコンピュータになる

実際に産総研の研究では、1 mmの100万分の1ほどの小さな磁石(スピントロニクス振動子)を使って、音声認識を行うリザバーコンピューティングの構成法について研究を進めています。リザバー層では、入力した電気信号に対して、小さな磁石がN極・S極の向きを変えていき、出力層ではその動きの結果を電気信号として取り出します。ここに音声信号を入力すると、リザバー層を通してその音声に対応した出力信号が得られるわけです。その際の出力信号が入力信号と一致するように、出力層の重み付けをコンピュータで調整することで、学習させます。すると、ある音声を入力すると対応した特定の出力が得られて、音声が認識できるようになるのです。

物理リザバーコンピューティングの一例。極めて小さな磁石を使った物理リザバー計算で、音声認識に成功した研究が発表されている(J. Torrejon et al., Nature 547, 428 (2017).)

物理リザバーコンピューティングの一例。極めて小さな磁石を使った物理リザバー計算で、音声認識に成功した研究が発表されている(J. Torrejon et al., Nature 547, 428 (2017).)

この研究からもわかるように、入力に対して対応可能な出力が得られる特性を持つデバイスであれば、リザバー層として利用できます。すなわち、半導体や電気回路を使わなくてもコンピュータが作れるというわけです。それが「物理リザバー」と呼ばれるもので、これにより“新しいコンピュータ”の扉が開かれようとしています。

これまでコンピュータといえば半導体技術に頼っていましたが、リザバーコンピューティングではさまざまなものがリザバー層に使える可能性があるため、半導体以外の多くの分野の研究者が興味を持って研究に取り組んでいます。低消費電力などの性能面とは異なる、リザバーコンピューティングの魅力のひとつです。

特性を生かして多様な応用に期待

リザバーコンピューティングには、現時点でいくつかの課題もあります。ひとつは、使用するリザバー層の性質によって解ける問題の種類が限られるため、汎用的な計算を担うコンピュータとしての利用には向いていない点です。もうひとつは、ある特定の課題に対して良好な性能を示すリザバー層でも、別の課題で同様に機能するとは限らず、用途ごとに設計やチューニングが必要になることです。こうした制約を乗り越え、応用範囲を広げていくには、今後さらなる研究開発が求められます。

複雑かつ高度な計算が求められる場面では、リザバーコンピューティングは既存のクラウドコンピューティングに太刀打ちできません。しかし、それほど高い精度を求めない用途や、即時性が重視されるエッジ処理といったニーズは少なくありません。コンピューティング用途のうち、100分の1程度でもリザバーコンピューティングに置き換えることができれば、社会全体の消費電力の削減に貢献できる可能性があります。

特に今後の応用が期待されるのは、エッジAIとしての利用です。例えば、自動運転や工場・医療分野に加え、深海などの極地探査、農業用ロボットの自律走行、河川の水位変化を監視する防災センサー、ドローンの障害物回避制御、ウェアラブル機器による生体信号の即時解析といったシーンでも、エッジAIのニーズは高まっています。こうした分野では、クラウド接続が不安定または不可能な環境でもリアルタイムに判断を下せるリザバーコンピューティングの特性が、大きな力を発揮すると考えられています。

実際、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が推進する次世代コンピューティング技術の研究開発プロジェクトでも、リザバーコンピューティングは重要な研究テーマに位置づけられています。国家プロジェクトとして資金が投入される技術であり、産総研をはじめ日本の研究機関からも多くの論文が発表されています。次世代の省電力・軽量なAI基盤として、日本発の技術展開が期待されています。