洋上風力発電とは?

洋上風力発電とは?

2025/07/04

初回掲載 2022/11/09

洋上風力発電

とは?

―なぜ今注目されるのか―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

洋上風力発電とは?

洋上風力発電とは、洋上に風車を持っていき、そこで風力発電しようというものです。陸上の風力発電開発が進み、適地が減っていることや大規模な開発が可能なこともあって、広大な海を利用した洋上風力発電が注目されています。これは、四方を海に囲まれた日本に大きなポテンシャルがある再生可能エネルギーだと言えます。洋上風力発電には、「着床式」と「浮体式」の2種類があり、コストの面から「着床式」の建設が先行して進んでいます。

日本は2050年までにカーボンニュートラル達成を目指すことを国際的に宣言しています。その達成に必要な重要分野の一つとして洋上風力が選ばれ、官民を挙げて、洋上風力を主力電源化する取り組みが進められています。秋田県の洋上では、2022年から日本初の本格的な大型洋上風力発電の商業運転も始まっています。洋上風力発電をめぐる現状と、産業としての可能性について、再生可能エネルギー研究センター風力エネルギー研究チームの小垣哲也研究チーム長、田中元史主任研究員、嶋田進主任研究員に聞きました。

洋上風力発電とは何か

洋上風力発電とは

風力発電では、風の運動エネルギーを風車のプロペラで回転エネルギーに変えて発電機を回すことで発電します。コストの面では、陸上に風車を設置するほうが安価なので、現在商業的に供給されている風力発電設備は、沿岸部や山岳部の風の条件が良いところに設置されています。日本国内では、北海道や東北エリアに多く、ほぼ全国に設置されています。

しかし、陸上よりも洋上のほうが一般的に風は強く、安定的に吹いています。また、陸上に設置する場合と比べ、設置場所が生活エリアから離れることから騒音や景観問題がより少ないため、国際的にも洋上での開発を推進する流れになってきています。風車を洋上に建設し、そこで発電しようというのが、洋上風力発電です。

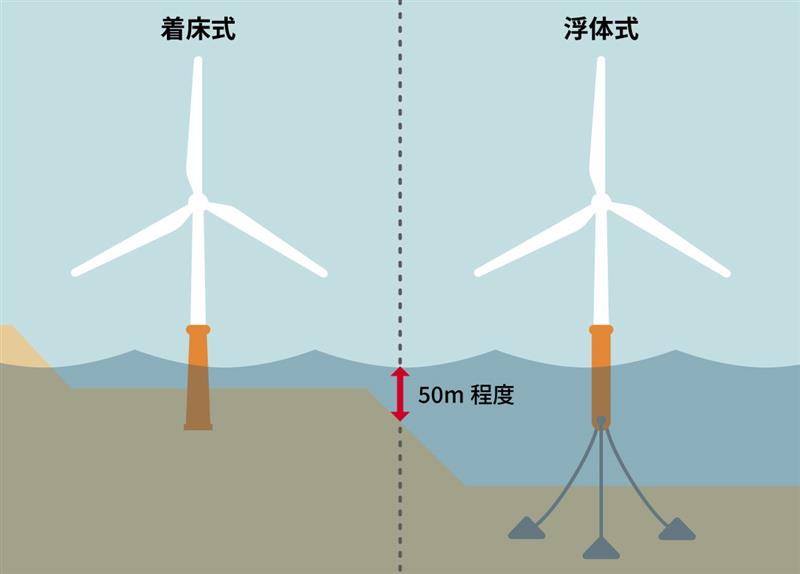

洋上風力発電には、海底に杭などの基礎構造物を設置してその上に風車を乗せる「着床式」と、浮体の上に風車を乗せて発電する「浮体式」の2つのタイプがあります。浮体式は浮体に非常にコストがかかるので、着床式が先行して導入されています。

着床式と浮体式の概要図

着床式と浮体式の概要図

洋上風力発電が注目される背景

日本で洋上風力発電が注目されるようになったきっかけは、政府が2020年に宣言した「2050年カーボンニュートラル」です。その後、政府の「総合資源エネルギー調査会」と「グリーンイノベーション戦略推進会議」が実現の道筋を検討する中で、水素、蓄電池、カーボンリサイクルと並び、重点分野の一つとして洋上風力が選ばれています。

また、洋上風力を主力電源としていくために、これまで以上に官民が一体となって問題解決に取り組むべく「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」が2020年7月に設置され、具体的な方向性を示す「洋上風力産業ビジョン(第1次)」が作成されました。

洋上風力産業ビジョンでは、2030年までに10 GW、2040年までに浮体式も含む30 ~45 GWの洋上風力発電を導入するという数値目標が掲げられました。同時に、国内調達比率を2040年までに60 %にすること、着床式の発電コストを2030~2035年までに8〜9円/kWhにすることが目標として掲げられ、洋上風力の導入拡大と産業競争力強化に向けて、具体的に動き始めています。

洋上風力発電の現在と課題

洋上風力発電の開発の状況

洋上風力発電は、大規模、大量導入が可能なこと、コスト低減が可能なこと、経済波及効果が期待されることなどから、再生可能エネルギーの主力電源として大いに期待されています。また、エネルギー安全保障の面で、海外に大きく依存せず、国際情勢の影響を受けにくいというメリットもあります。

2000年以降日本の風力発電設備の容量は、世界に比べると増加のペースは遅いものの着実に拡大しています。2012年から数年間は、10 MW以上の風力発電所が環境影響評価法の対象となったことで導入が一時的に停滞したものの、2015年以降に導入が回復。2020年には年間の正味増加量が過去最大の514 MWに達しました。

2022年末の能代港洋上風力発電所に続き、2023年には秋⽥港洋上⾵⼒発電所や⼊善洋上⾵⼒発電所が稼働を開始し、日本でも本格的に商業用洋上風力発電の導入が進んでいます。

洋上風力発電のコスト削減の取り組み

洋上風力発電を商用化していく上での最大の課題はコストです。どのようにコストを削減するかが重要であり、大量生産によってコストを下げる方法が模索されています。主要な風力発電事業者が協力し、共同で研究開発を進め、コスト削減を図りながら導入を進める取り組みが行われています。

また、近年の資材高騰により、風力発電事業の採算性が悪化している問題もあります。特にサプライチェーンの影響が大きく、資材価格が上昇することで、導入コストも高くなっています。その結果、世界的にプロジェクトが中止されるケースも増えていますが、日本政府は資材費の上昇を考慮した入札制度の改正を進めており、事業の健全な推進を図っています。

産総研が取り組んでいること

産総研では、大学、民間企業と共同で、洋上風力発電を国内で展開する上で、どの場所が洋上風力発電の設置に適しているかを判断するための洋上風況マップを開発し、NEDOデータベース「NeoWins」として公開しています。

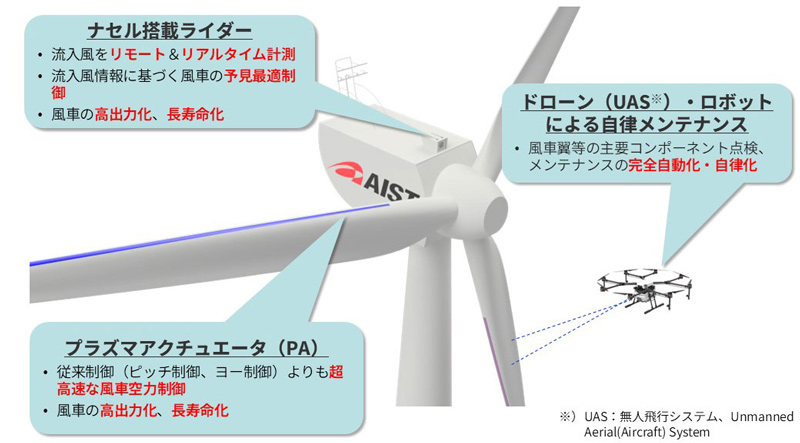

また、洋上風力発電のコスト削減には高性能風車の技術が不可欠です。産総研では、ナセル搭載LiDARやプラズマアクチュエーターといった先進的なデバイスを活用し、試験研究用風車で実証試験を行っています。さらに、発電電力量や風車の安全性を高精度に評価するため、スキャニングLiDARを用いた洋上風況評価手法を開発しました。2023年には、風況観測の実施者向けに「洋上風況観測ガイドブック」(NEDO)を公開しています。(2025/03/11プレスリリース)

高性能風車要素技術

高性能風車要素技術

2023年度からは、秋田県の秋田湾港区域で行われている、洋上風力発電所の風車ウェイク※の観測及び評価手法の検討に関する研究開発にも参画しています。実際の洋上風力発電所での風車ウェイクの観測・評価の実証は、国内初となります。

洋上風力発電が切り拓く未来の可能性

社会にどのような変化が起こるのか

日本では現在、官民を挙げて風量発電の大規模な導入が進められています。日本政府が脱炭素社会の実現を目指し、環境技術の研究開発や実証プロジェクトを支援するために設けた「グリーンイノベーション基金」では、総額2兆円規模の資金を投じて、企業などの挑戦的な取り組みを長期的に支援します。

グリーンイノベーション基金で進められている「洋上風力発電の低コスト化」プロジェクトでは、2022年度よりフェーズ1として、台風、落雷などの気象条件やうねりなどの海象条件といったアジア市場に適合し、⽇本の強みを生かせる要素技術の開発を進めています。2024年度からのフェーズ2では、システム全体として関連要素技術を統合した実証を⾏うことで、商⽤化につなげる計画を進めています。

このプロジェクトでは、2030年までに着床式洋上⾵⼒発電の発電コストを8〜9円/kWhに抑える技術を確⽴し、浮体式洋上⾵⼒発電を国際的に競争⼒のあるコストでの商⽤化を⽬指しています。

洋上風力発電の実装で期待される未来

洋上⾵⼒発電導⼊拡⼤の背景には、再⽣可能エネルギーの割合を増やし、温室効果ガス排出を削減するための国の施策があり、雇⽤創出の経済効果も期待されています。福島県では、沿岸部を中⼼に約600基の⾵⾞設置が計画されていますが、運⽤⼈材が不⾜しており、O&M(Operation & Maintenance : 運⽤・保守)を担う⼈材育成が進められています。産総研では、福島再⽣可能エネルギー研究所(FREA)の設備を活⽤し、企業向けに技術研修を実施。現場のトラブル対応⼒を養う取り組みを⾏っています。

洋上⾵⼒発電は世界的に拡⼤し、⽇本でも今後本格化する成⻑産業です。国際市場は年間数⼗兆円規模に達し、⽇本企業の産業競争⼒強化が求められます。産総研は企業と連携し、異業種の技術を応⽤することで、新たな実⽤化を⽬指しています。洋上⾵⼒発電産業への参⼊を検討する企業の⽅は、ぜひご相談ください。

※⾵⾞が回転することにより⾵下に⽣じる、⾵速が低下したり⾵の乱れが発⽣したりする場所。[参照元へ戻る]