「企業×公設試×産総研」の融合が拓く新たなものづくり

「企業×公設試×産総研」の融合が拓く新たなものづくり

2025/09/10

「企業×公設試×産総研」の融合が拓く新たなものづくりランニングDXの実証実験をさらなる社会課題解決の糸口に

北陸デジタルものづくりセンターでは、福井県内の企業や福井県工業技術センターとチームを組み、それぞれが持つリソースと技術を組み合わせた、新たな繊維関連技術の研究開発を進めている。2024年3月には「ふくい桜マラソン」において、それぞれの知見を寄せ合ったウェアラブルデバイスを開発し、ランニングDXサービスの実証実験を行った。この試みは、2025年度以降も継続される予定。三者三様の思いは、どのようなプロセスを経て成果につながり、今後どのように地域に根づいていくのか。この2年の歩みを辿った。

北陸デジタルものづくりセンターでは、福井県内の企業や福井県工業技術センターとチームを組み、それぞれが持つリソースと技術を組み合わせた、新たな繊維関連技術の研究開発を進めている。2024年3月には「ふくい桜マラソン」において、それぞれの知見を寄せ合ったウェアラブルデバイスを開発し、ランニングDXサービスの実証実験を行った。この試みは、2025年度以降も継続される予定。三者三様の思いは、どのようなプロセスを経て成果につながり、今後どのように地域に根づいていくのか。この2年の歩みを辿った。

福井初の大規模都市型マラソンを実証実験の場に

北陸新幹線の金沢・敦賀間延伸直後の2024年3月31日、福井市内を駆け抜ける県主催の「ふくい桜マラソン」が開催された。県内初の大規模都市型フルマラソンは、恐竜をイメージしたコースで福井の魅力を発信するほか、デジタル技術を活用するというのも大会コンセプトの一つだった。

デジタルを活用した実証実験の一つが、希望するランナーにセンサーを内蔵したウェアラブルデバイスを身につけてもらい、ランニング中の位置や姿勢データを計測する試みだ。この実証実験に向けて、デバイスを装着するための特別なランニングウェアも開発・試作。アパレル+デジタル、さらには人間拡張技術を掛けあわせた「ランニングDX」——ランナーの走りを分析し、パフォーマンス向上につなげる狙いがある。

これは、産総研の北陸デジタルものづくりセンター(以下、「北陸センター」)と、福井市のアパレルメーカーであるイーゲート株式会社(以下、「イーゲート」)、その橋渡し役となる福井県工業技術センター(以下、「工業技術センター」)との共同プロジェクトだ。

北陸センターは、北陸地域の主要産業である金属加工業や繊維産業などの「高付加価値化」を支援する拠点として、2023年5月に設立された。

「私はモーションキャプチャーによる運動計測技術やそのデータの解析技術、フレキシブルセンサーを用いたウェアラブルデバイスの開発などを手がけています。北陸センターができたのをきっかけに、地元企業と組んで、私たちの技術を生かして何か新しいことができないか。具体的には、北陸センターに備えたモーションキャプチャー施設を活用し、北陸のものづくりを支援できないか、と考えていました」と語るのは、人間社会拡張研究部門 身体情報力学研究グループ・スマートテキスタイル共創研究グループの研究グループ長を務める村井昭彦だ。北陸センターが開所するまで福井を訪れたことはなかったが、開所以来、年に30回以上通い詰めている。

「デジタルなものづくり」が、地場産業振興の可能性を拡大

福井県の繊維産業は、羽二重、ポリエステル長繊維織物、立て編みニット生地などで全国トップクラスのシェアを持つ。アパレルメーカーへのOEMが主だが、近年は海外企業に追われて厳しい状況が続いている。ただ、エンドユーザー向けの製品を自主企画して独自のブランドを展開し、突破口を見出す企業も少なくない。その一つが、イーゲートだ。女性用アンダーウェア、スポーツウェア、医療用の生地などの製品化が得意だ。

「北陸センターが開所したときに、モーションキャプチャーの実験室なども見学しました。アパレルでは着心地が大事ですが、これまではそれを数値化する手段がなかった。産総研でさまざまなデータを取ってもらうことで、それが可視化できる。そのデータを製品の付加価値の一つにすることができれば、と考えました。さらに、工業技術センターからも技術面でバックアップしていただければ、人間工学的な解析に基づき、機能性やデザインの向上を目指せる。せっかくの機会と思い、県の助成金を活用してチームを組み、このプロジェクトに取り組もうと思い立ったわけです」と、イーゲート常務取締役の佐久間智久は言う。

タイアップ対象となる県内の企業を探していた産総研と、イーゲートとの仲を取り持ったのが、工業技術センターだ。化学・繊維部 繊維研究グループの伊與寛史は、こう話す。

「県内の繊維産業を支援するため、生地の引張強度など、これまでさまざまな評価試験を行ってきましたが、衣服の着心地を、実際の着衣時の動作も含めて計測する評価はできていませんでした。それが北陸センターの設備と知見で可能になった。試着による主観評価ではなく、定量的な評価を軸にした新しい製品の開発を検討していた、イーゲートの方向性にも合致すると考えました」

企業選定にあたっては、規模や売上高だけでなく、新技術への意欲や開発姿勢も考慮した。チャレンジ精神にあふれたイーゲートは、工業技術センターのような「地域企業の目利き」にとって、産総研の最適なパートナーとして映ったようだ。村井は言う。

「工業技術センターさんがいなかったら、この共同研究自体が始まっていなかったと思います」

負担なく走れるデバイス・ウェアの工夫

従来、産総研のモーションキャプチャーによるデータ計測は、実験室内のみで行われていたため、ある種の限界があった。

「実験室内では実験協力者の動きが、普段と違って変な動きになるんです。『普通に歩いてください』と頼んでも、実験協力者は緊張して、右手・右足が一緒に出てしまう。室内ではなく、日常的な室外の場面で、しかも実験協力者が『データを計測されている』と意識せず自然なかたちで、なおかつ大規模にデータが取れないか。その糸口として、『ふくい桜マラソン』は、有意義なイベントだと考えました」と、村井。

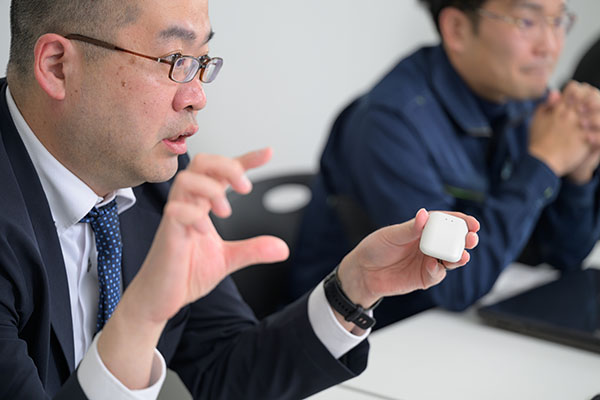

今回使われたウェアラブルデバイスは、同じく実証実験のメンバーである株式会社sci-boneが開発した慣性計測ユニット(IMU)。3軸方向の加速度と、3軸方向回転速度を合計6軸で測ることができるものだ。ランナーの身体の位置と前傾・後傾などの姿勢を毎秒100回計測し、それをランナーが携帯するスマートフォンに送信する。レース後にスマートフォンを回収して、村井がデータを解析するという流れだ。

村井がランニングDXで使用したウェアラブルデバイスは、sci-boneが開発した慣性計測ユニット(IMU)。

村井がランニングDXで使用したウェアラブルデバイスは、sci-boneが開発した慣性計測ユニット(IMU)。

手首や腰に装着し、ランナーのスピードなどを測るデバイスはすでに市販されているが、それは解析結果がわかるだけで、「生のデータ」を取り扱うことができない。正確かつ多様にデータを分析するためには、やはり生データが不可欠だ。そのために独自のIMUを用いることになった。さらにこのデバイスを身体の真ん中、首のあたりに装着できれば、身体バランスを計測する上では理想的だ。

しかし、どうやったらそれができるのか。実現には工業技術センターのアドバイスと、なによりもイーゲートの提案が欠かせなかった。「ふくい桜マラソン」のためにイーゲートが開発したウェアは、首の背の部分にデバイスがぴったり収まるポケットが付いている。どんなに走っても落ちることはない。しかもフィット感は抜群で、レース後のアンケートでは、ほとんどのランナーが「身につけていることを忘れるほどだった」と、回答している。

「マラソンランナーは、あまり圧迫感のあるウェアは好みません。私たちが販売している、下着としても使える薄手のスポーツウェアを改良して、そこにポケットをつけました。走っている人がストレスを感じないウェアになっていると思います」と、イーゲートで商品開発を担当する片岡和加子は言う。ただ、「時間があれば、もっといいものを開発できた」。オファーがあってからレース本番までは3カ月もない。何度も試作を繰り返した。「産総研って……というか、村井さんは、けっこう無茶ぶりする人」と、片岡は笑う。

sci-boneのウェアラブルデバイスを装着するイーゲートのランニングウェア。従来の計測器のように手首ではなく体幹に装着することで、全身の大局的な情報が得られる。

sci-boneのウェアラブルデバイスを装着するイーゲートのランニングウェア。従来の計測器のように手首ではなく体幹に装着することで、全身の大局的な情報が得られる。

計測技術を基に、新たなウェア開発に発展

2024年の「ふくい桜マラソン」には、約1万3000人のランナーが参加したが、このうちモニターになったのは19名。少数とはいえ解析モデルが確立すれば、そこから全体の傾向が推し量れる。さらに個々のモニターには、レース後しばらくしてから解析結果を個別にフィードバックした。その中で、例えば「左足の蹴り出しが、右に比べて弱い」など、走り方の特徴・クセを指摘し、今後のトレーニング方法のアドバイスも記した。

「ウェアラブルデバイスの社会実装においては、データを測られる側にどんなメリットがあるかを明確にしておく必要があります。2024年の走りを解析してフィードバックし、ランナー自身がトレーニング中に意識して改善すれば、2025年はもっと速くなっていることがあるかもしれない。ランニングDXの社会的受容性を高め、使う側のリスクや不安を軽減するためには、そうした丁寧なフィードバックが欠かせないのです」と、村井は社会実装のためのポイントを語る。

「ふくい桜マラソン2025」でも、さらに改良を加えたマラソンウェアやデバイスを使った実証が行われた。そして三者の共同プロジェクトは、マラソン以外の領域にも拡大している。

「人生100年時代に突入する中で、寝たきりではないアクティブシニアの数を増やしていきたいと、私たちは考えています。すでに当社は、福井大学との共同研究で開発した弾性ストッキングを医療用製品として販売していますが、今後はさらに、高齢者が転倒しないための歩行アシストウェア(レギンス)の商品展開も視野に入れています。これは、健康と病気の間にある『未病状態』を改善する可能性も秘めていると、確信しています。北陸センターのモーションキャプチャーを使って、開発した商品を着用するとどのように人の動作が変わるのかを、まずは実証していきたいです」と、片岡は意欲を見せる。

東京で開かれる世界的なファッション見本市でも、イーゲートはマラソンウェアや補正着を展示。ブースの中でモーションキャプチャーのデモンストレーションを行い、産総研もそれに協力した。これまで想定していなかった、新たな商談も舞い込んでいるという。

「従来、こうした技術開発は大手企業が自社の研究所で内々にやるものでした。中小企業もやりたいが、資金も設備もない。それが今回の共同プロジェクトで可能になった。産総研や工業技術センターは商品を作ることはできないけれど、基盤技術や計測技術を持っている。一方、私たちは商品を作れるけれど、測ることはできない——それをお互いにカバーしながら、高付加価値な繊維製品を生み出していきたいです」と、佐久間は語る。

工業技術センターの伊與も、「今回のプロジェクトでは、ウェアラブルデバイスで取れるデータをどういう方向に広げればいいのか、福井県の繊維産業とデバイスをどのように組み合わせると展望が開けるのか、そのヒントが得られました。今後は、農業・福祉の連携や、保育・介護現場といった人手不足が深刻な分野にも、その知見を活用していきたいです」と語っている。

産総研が持つ計測技術やデータを活用したアパレル開発は、デジタル技術の活用によるイノベーション創出だけでなく、「地域拠点の産総研」を有効に活用した、一つのモデルケースといえる。三者三様の強みを共創した共同開発から、幅広い分野への更なる展開を今後も紡ぎ続けていく。

ランニングDXでの共同をもとに、超高齢化社会による社会課題の解決に向けた新製品の開発が進む

ランニングDXでの共同をもとに、超高齢化社会による社会課題の解決に向けた新製品の開発が進む

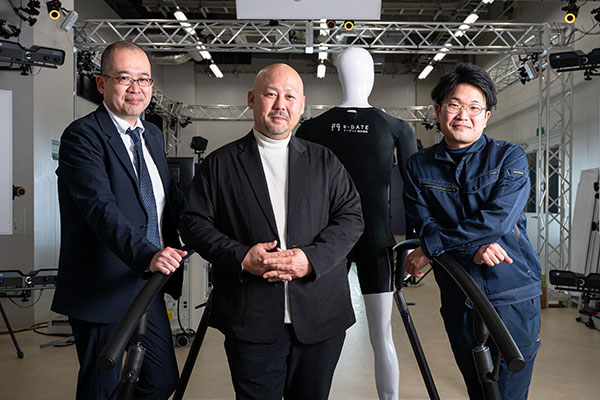

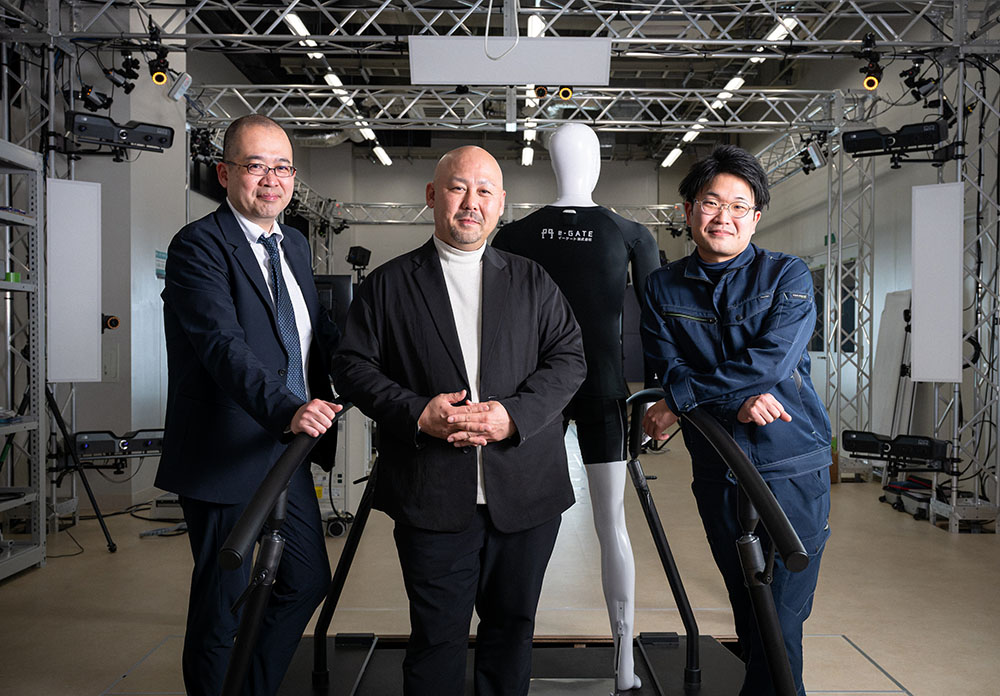

イーゲート株式会社

常務取締役

佐久間 智久

Sakuma Tomohisa

福井県工業技術センター

化学・繊維部

繊維研究グループ

研究員

伊與 寛史

Iyo Hirofumi

人間社会拡張研究部門

身体情報力学研究グループ/スマートテキスタイル共創研究グループ

研究グループ長

村井 昭彦

Murai Akihiko

イーゲート株式会社

福井県工業技術センター

産総研

情報・人間研究領域

人間社会拡張研究部門