世界初にして日本発の表面測定プログラム

世界初にして日本発の表面測定プログラム

2025/08/22

世界初にして日本発の表面測定プログラム 固体ナノ材料の解析に革新を起こす新技術!

ミクロな世界で何が起こっているのか。見えない構造に挑み、それを解明することがいつの時代も科学を発展させ、世界を大きく変えてきました。これまで核磁気共鳴法 (NMR)では観測が困難だった固体触媒の表面構造。新たな測定プログラムを開発することで、世界で初めてその解析を可能にしました。この研究で産総研論文賞を受賞した、触媒化学研究部門レドックス反応制御研究グループ、永島裕樹主任研究員に話を聞きました。

ミクロな世界で何が起こっているのか。見えない構造に挑み、それを解明することがいつの時代も科学を発展させ、世界を大きく変えてきました。これまで核磁気共鳴法 (NMR)では観測が困難だった固体触媒の表面構造。新たな測定プログラムを開発することで、世界で初めてその解析を可能にしました。この研究で産総研論文賞を受賞した、触媒化学研究部門レドックス反応制御研究グループ、永島裕樹主任研究員に話を聞きました。

【この研究ここがスゴイ】

論文をきっかけに新しいプロジェクトも始まり、招待講演の依頼も多数。

NMR技術の先端的な基礎研究であるだけでなく、材料開発などへの応用が期待されています。

──固体NMRを研究対象に選ばれた当時の背景について教えてください。

永島これまで固体NMRは表面解析技術の中で注目されてきませんでした。比較的新しい技術で、日本には今回の論文の成果となった測定ができるNMR装置が3台(産総研、京都大学、大阪大学)しかなく、研究者も世界でも欧米に一部しか居ない分野です。専門とする私も研究を開始した当初はチャレンジングなテーマだと考えていました。

──成果は評価の高い米国化学会誌に掲載されました。

最終的に世界初の技術が開発でき、同じ分野の専門家の方々からも評価いただいて、固体表面解析技術の大きな進歩になりました。米国化学会誌への掲載は、多様な化学分野に広く有用な技術かどうかという判断基準があり、その観点からも認められたと思います。

論文では実際のプログラムは公開していませんが、相談があれば提示しています。解析技術は道具であり、あればあるほどいいもので、多くの方に使ってもらえるのが一番いいと考えています。

──論文をきっかけに研究の進め方や方向性は変わりましたか?

永島従来技術では難しかった特定の原子核を測定できるようになったという、その技術的オリジナリティが決め手の一つになり、JSTさきがけというプロジェクトに採択されました。このプロジェクト予算は若手では大きなもので、できることの範囲も広がっています。

NMRのプログラムを開発する基礎の研究から始め、今はその測定法を活用する研究の比重が大きくなり、研究を進める中で関わる人も増えました。詳細な固体表面の構造を解析できると材料開発も進みます。基礎研究にとどまらない研究が産総研らしい面白いところだと考えて取り組んでいます。

──数多くの招待講演を依頼されるなど多くの人の関心を集めました。

永島招待講演をご依頼いただくのは、NMRの基礎や技術自体に興味がある方と、どこに役立つか応用先の話を聞きたい方の二通りいらっしゃいます。前者は私と同じ専門家で圧倒的に海外の方が多いです。この分野での研究が先行していた海外からも講演の依頼があったことは、現時点でこの技術が世界的にも優れていると認められたからだと思います。

後者は主に国内企業の方で、化学・材料・製薬メーカーなど分野は幅広いです。例えばご要望で多いのは、固体NMR装置をお持ちの企業で、固体触媒の表面構造を今より詳しく知りたいというもの。新しい情報や解析法への期待が多く寄せられています。

固体NMRプローブ中の部品を変えて、測定する原子核の種類を変える

固体NMRプローブ中の部品を変えて、測定する原子核の種類を変える

【こんなあなたに知ってほしい】

企業からの注目度も高く17社から相談を受け、既に3社と連携。

固体触媒、多孔質材料、ナノエレクトロニクス材料などの開発に貢献します。

──現在どのような方向性で企業連携を進めているのでしょうか?

永島例えば、固体触媒の計測に応用ができます。固体触媒には酸素を含むものが多くありますが、通常、酸素は信号が取りづらい原子核です。今回の技術は、測定プログラムを改良して信号が取りづらい酸素でも感度よく測定できるものです。さらに、測定プログラムの改良だけでなく、試料に含まれる酸素を同位体に置き換えれば測定しやすくなります。この試料側の同位体置換と開発した測定法を組み合わせるなど、より柔軟な解決策を考えています。

今回開発したプログラムを使って測定するだけでは1日1サンプル程度ですが、私たちが取り組んでいる同位体置換をする手法を組み合わせると、1日5~6サンプルが測定できます。技術や費用の面で、企業が独自で行うのは難しい手法であるため、相談された方からは高く評価していただいています。

独自の測定プログラム

独自の測定プログラム

──今後どのような分野での発展・応用を期待されますか?

永島固体触媒以外にも、例えばナノ粒子の量子ドットや多孔質材料などに応用できます。材料の原子スケールでのミクロな構造が分かれば、どのように機能が発現しているかを理解することにつながります。機能の理解は次の材料開発に役立ち、ひいては材料・化学産業の発展やカーボンニュートラルへの貢献につながります。生態系機能のNMR解析も進んでいますが、タンパク質の計測や酸素を含んだ部分も解析できるとまた新しい構造の情報が手に入ります。また工業製品や電気材料、セメント・コンクリート、 製薬などにも活用できる可能性を秘めています。

この技術が最も役立つのは、触媒などに多い無機固体です。主な構成要素の酸素が測れずどのように触媒反応が起こっているのか、詳しい情報が得られなかった分野への応用が期待されます。反応前と反応後の状態を測定し、どの成分がどう構造を変えて性能に影響を与えているかなど詳細が分かってくると、開発の方向性やスピードが加速するでしょう。

──今後どのような方にどのように関わってほしいですか?

永島まずは本技術が最も直結する無機固体や無機材料を扱う研究者の方を中心に、材料開発に携わる多くの方に広く知っていただきたいです。

固体表面の構造を把握することは非常に困難です。その詳しい構造の解析が材料・化学の進展につながり、新しい材料の開発に結びつくことは私の目標の一つでもあります。今回の知見を起点にして社会がより豊かに発展していく礎になれば幸いです。

この研究について関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

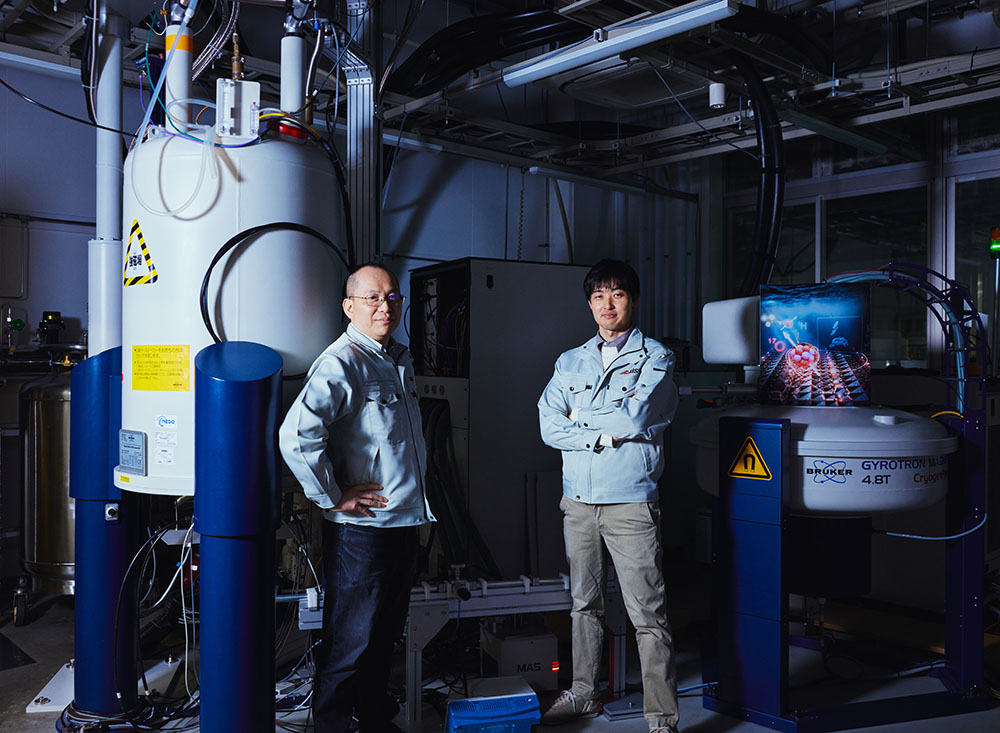

固体NMR装置の下に潜り込んで測定準備をする

固体NMR装置の下に潜り込んで測定準備をする

プレスリリース

産総研:固体表面上の酸素原子を高分解能2次元NMRで測定する技術を開発

受賞論文: Nagashima, H., Trébosc, J., Kon, Y., Sato, K., Lafon, O., & Amoureux, J. P. (2020). Observation of low-γ quadrupolar nuclei by surface-enhanced NMR spectroscopy. Journal of the American Chemical Society, 142(24), 10659-10 [参照元へ戻る]

材料・化学領域

触媒化学研究部門

レドックス反応制御研究グループ

主任研究員

永島 裕樹

Nagashima Hiroki

材料・化学領域

触媒化学研究部門

レドックス反応制御研究グループ

研究チーム長

今 喜裕

Kon Yoshihiro