「個性のタイプ」から促す行動変容

「個性のタイプ」から促す行動変容

2025/08/06

「個性のタイプ」から促す行動変容 大規模な基盤データベースを活用し、研究と運用のギャップを埋めて社会実装へ

私たち人間の行動には、それぞれの性格、感覚、嗜好などが大きく影響している。外部からの提案に影響を受けやすい人もいれば、あまり左右されない人もいる。ヘルスケアの観点で見ても、運動を始めやすくするためのアプローチの方法は、対象となる個人によって異なる。では、どのようなパーソナリティを持つ人に、どのようなアプローチをすれば、効果的に行動変容を促せるのか——。産総研では、年齢や性別、パーソナリティや嗜好といった個人の特性に関わるデータを集積することで、個々人の心身状態や生活・行動特性を評価し、個人の特性に応じた最適なサービスを提供するための“個人適合技術”の研究開発を行っている。その研究成果は、すでにさまざまなサービスに活用されている。実社会でそれらの研究内容を生かしていくためのプロセスを、研究者たちに聞いた。

私たち人間の行動には、それぞれの性格、感覚、嗜好などが大きく影響している。外部からの提案に影響を受けやすい人もいれば、あまり左右されない人もいる。ヘルスケアの観点で見ても、運動を始めやすくするためのアプローチの方法は、対象となる個人によって異なる。では、どのようなパーソナリティを持つ人に、どのようなアプローチをすれば、効果的に行動変容を促せるのか——。産総研では、年齢や性別、パーソナリティや嗜好といった個人の特性に関わるデータを集積することで、個々人の心身状態や生活・行動特性を評価し、個人の特性に応じた最適なサービスを提供するための“個人適合技術”の研究開発を行っている。その研究成果は、すでにさまざまなサービスに活用されている。実社会でそれらの研究内容を生かしていくためのプロセスを、研究者たちに聞いた。

2万人×200項目の基盤データベースを作成

「私たちがどのようなものが好きか、どのようなものにどんな反応をするかは一律ではありません。人によって好みが違う理由は科学的にまだ解明できていませんが、反応の個人差が明らかになれば、新たなヘルスケアサービスを設計する際にきっと役に立つはずです」

そのように語るのは、人間情報インタラクション研究部門 心身機能・モデル化研究グループで研究グループ長(当時、現 客員研究員)を務める木村健太だ。

ウェルビーイングや健康寿命といったキーワードが注目されるなか、すでに世の中には多くのヘルスケアサービスが存在する。そうしたサービスには、自分の健康状態をモニタリングする技術や、現状を継続した場合に病気になる可能性を数年後まで推測するような技術が用いられている。しかし、そうした情報を本人に伝えたとしても、反応は十人十色。健康を維持するための行動を促せられるかどうかは個人によって異なり、充実したヘルスケアを全員に行き渡らせるのは難しいのだ。

産総研ではこのような課題を解決するため、個人の特性によって最適なサービスを提供するための“個人適合技術”の研究を行っている。

「個人の属性や、置かれた環境、心理などの違いによって、ヘルスケアでどういう支援やサービスが受け入れられるのかを分析するために、まずはさまざまな種類のデータを統合した基盤データベースを構築しました」と、木村はこの研究の発端を語る。

あるヘルスケアサービスで画一的な支援や介入をしたとしても、受け手側に個人差があるため、同じ反応が得られるわけではない。木村は、「取得したデータから、人間を個人の特性によって分類する必要がありました。個人の特性から、“ある人がどのような心理状態になるか”ということの解像度を上げるための作業です。人間の心理状態の個人差を分析できる基盤データベースを作っておけば、ヘルスケア分野以外のさまざまな領域でも活用できるだろうと考えました」と語る。

これまでも、個人特性に応じてヘルスケアサービスの効果を最大化しようとする取り組みはあった。

「それには専門的な知識やノウハウを持つ優れた指導者が必要でした。例えば、パーソナルトレーナーは、専門的な知識と経験を活かして指導をしています。しかし、個人特性データを用いることで個人の心理を“定量化・見える化”し、分類することができれば、もっと多様なサービスへの応用・展開が可能です」と、木村は話す。

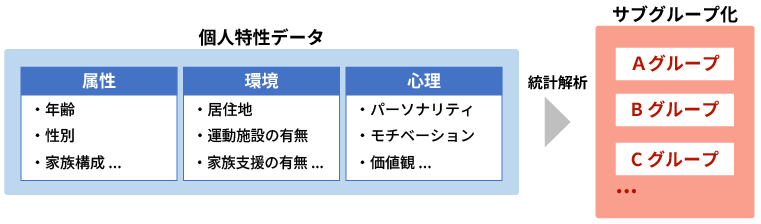

実際の基盤データベース構築にあたっては、個人特性データとして大きく3つの情報が収集された。1つ目は年齢や性別、ライフステージ、職業などの「属性」、2つ目は住んでいる環境や近隣のジムの有無、家族の運動サポートといった「環境」、3つ目はパーソナリティや嗜好、価値観といった「心理」である。

次に、「属性」「環境」「心理」のデータを元に統計処理し、情報を収集した個々人を複数のグループに分類。すると、「属性」「環境」「心理」が似ている人たちの“サブグループ”が出来上がる。「例えばサブグループのAグループは他者と一緒に何かをするのが好き、Bグループは地道に一人で取り組むのが好き――といった具合です。それぞれのサブグループの特徴を把握したうえで、適切なヘルスケアサービスを作ろうと考えたわけです」と、木村は説明する。

もう少し具体的に言うと、例えば「協調型」というサブグループの特徴としては、「協調性が高く、社会的なつながりを重視」する傾向がある。その場合の支援・介入手法としては、「グループでの活動など、社会的要素を加えたヘルスケアサービス」を提案・実装すると効果が上がる、という考えだ。すなわち、それぞれのサブグループに対しての支援・介入手法を予測し、行動を阻害させず、効果を高められる最適な提案や実装を行えばいい。

基盤データベースの構築にあたっては、約2万人から200項目の回答を収集した。属性や環境、心理に加えて、健康管理やフィットネスの目的で使われているウエアラブル端末のデータなども加味している。データの項目の選定について、主任研究員(当時、現 研究グループ長)の片平健太郎は、「“運動する”というアクションをしてもらうにあたり、どういう人が運動に取り組みやすいか、逆にどういう人が行動を起こしにくいかということについて、既存の研究を基に関連しそうな質問項目を選んでいきました」と、振り返る。

統計解析を基に、個人を「サブグループ化」し、各サブグループに分類された個人にとって効果的な支援・介入方法を抽出・分析する

統計解析を基に、個人を「サブグループ化」し、各サブグループに分類された個人にとって効果的な支援・介入方法を抽出・分析する

研究と社会実装のギャップを乗り越える

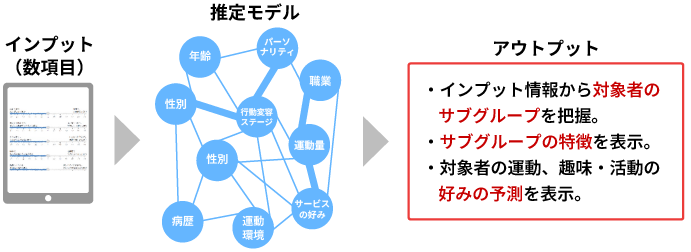

一方で、実際のサービス提供を行う前に、ユーザーに200項目もの質問を課すのは現実的ではない。そこで、10問に満たない質問数で、サブグループに分類していくための、基盤データベースのモデル化を実施。できるだけ少ない質問でサブグループへの分類ができるよう、機械学習によるAIモデルを作ったのだ。

木村は、「タブレットなどを用いて数項目の質問への回答を入力すれば、個人のサブグループが把握でき、その特徴も表示できる仕様になっています。どういった運動が好まれるかなど、活動の好みが予測できるのです。昔流行した動物占いなどと同様に、類型化して特徴を提示しますが、2万人の情報を使った基盤データベースに基づいた予測である点が大きく異なります」と、説明する。

実際にこのモデルが産総研の展示施設“AIST-Cube”に展示され、来訪者は体験できるようになっている。

この、10問に満たない質問数への「圧縮と最適化」が、基盤データベース開発の1つのポイントになると、木村は次のように語る。

「質問を絞れば、当然ですが予測の精度は下がってしまいます。しかし、“社会実装するためのハードル”は極力低くしておく必要があり、そのバランスこそが重要だと考えています」

主任研究員としてプロジェクトに携わってきた高野慶輔も、研究と社会実装のギャップに悩んだという。

「研究者としては、高い精度で予測したいわけです。複雑でも高精度なモデルを作って、『その人が半年後、継続的に運動しているか』を正確に予測したい。一方で、ヘルスケアサービスとしてアプリに実装して現場で使ってもらうとなると、さまざまな制約があります。ユーザーが回答するのにかかる時間も可能な限り短縮する必要がありますし、タブレットに予測モデルを実装し、簡単に予測させるためには、CPUやメモリーなどハードウェアの性能条件を考えなければなりません。システムを“軽量化”しつつ、一定の精度を得る——そのバランスの取り方は、開発における課題として継続して取り組むべきものだと考えています」

さらに、企業利用を前提とすると「分類の見せ方も重要な1つの要素になり、わかりやすい結果の類型化が求められます。類型化の結果を『あなたは〇〇タイプ』とシンプルな分類で見せることと、基盤データベースを使った複雑なモデルから得られる予測の間の折り合いをつけることも苦労したポイントです」と、片平は語る。

企業との共同研究で社会実装に一歩前進

こうして産総研が開発したヘルスケアサービスの「個人適合技術」が社会実装された第一弾となったのが、住友生命保険相互会社(以下、「住友生命」)との共同研究だ。

「住友生命は健康情報のデータを潤沢に持っていたものの、『サービスの好みなどのデータは取ったことがない』とのこと。住友生命との共同研究を進める中で、私たちの『個人適合技術』を住友生命が提供するアプリで有効に使えそうだ、と感じてもらえました」と、木村。

具体的には、住友生命が提供する健康増進型保険商品の“住友生命「Vitality」”に、「パーソナル健康増進サポート&パーソナル疾病リスクレポート」という機能を搭載。また、Vitalityの会員専用アプリに、個人のタイプに従っておすすめの取り組みをアドバイスする機能も搭載した。(2023/2/27住友生命保険相互会社プレスリリース※産総研外のウェブサイトにリンクします)

木村は、「取り組みとしては非常に面白いものの、アプリに機能を搭載するには多くの制約がありました。たとえば、アプリの改修納期に合わせて機能を開発する必要があったこと、個人適合のために、アプリに追加できる質問はわずか数問に限られたことなどです」と、語る。少数の質問で一定の精度を保ちながらグループ分けをするモデルを作るのは、難易度が非常に高い取り組みだった。

「質問の切り口などを工夫してロジックを作り、3問で結果を出し、分類できるようにしました。精度の高さは譲歩すべきか、といった葛藤もありましたが、純粋な研究と違って、社会実装するためには乗り越えるべき課題だと考え、検討を進めました」と、木村。

この商品開発を通じて、「必ずしも個別化されたアドバイスが響かない人もまだ一定数いると考えられるので、改善を進めています」と、木村は今後を見据える。

構築した基盤データベースとそこから導かれたモデルは、共同研究先の企業が実施する特定保健指導*への適用も検討されている。高野は、「健康診断の数値が芳しくない人を対象にした特定保健指導で、指導員が利用するタブレットアプリに同様の機能を搭載しました。指導の対象となる人に数問の質問をすることで、その人のパーソナリティのタイプを推定し、運動や食事などの指導のヒントをタブレット画面上に表示します」と、説明する。特定保健指導は、一人あたり約30分行われる。このうち、指導員が各人のパーソナリティの聞き取りに使える時間は最大でも3分程度。特定保健指導の現場では、この短い時間で適切に質問を行い、パーソナリティのタイプに従った指導をするわけだ。

ここでも、“技術的な最善”と“実装”のバランスが求められた。「最終的には指導員の経験や判断に任せられるように、指導員のじゃまをしない形態をコンセプトとしました」と、高野。PoC(概念実証)を1年間繰り返したところ、行動の特徴の解像度が高まってきたという。「タブレットを用いて保健指導を行ったグループと、用いていないグループを比較すると、前者の方が健康診断の結果が良くなっている傾向が見られています」と、木村は成果を示す。

こうした取り組みは、「1回のアドバイスや指導で効果が上がらなかったとしても、次の健康診断・健康指導で成果を上げられるよう、継続的な取り組みが不可欠だと考えています。そのようにして『データが巡って精度が高まっていくこと』が、私たちが目指す最終形です」と、木村は社会への貢献のかたちを見据えている。

基盤データベースに基づき、個人の類型把握と介入手法を活用し、個人ごとに効果的な介入アプローチを提案するツールおよびアプリケーションの開発に着手

基盤データベースに基づき、個人の類型把握と介入手法を活用し、個人ごとに効果的な介入アプローチを提案するツールおよびアプリケーションの開発に着手

“技術的な最善”と“実装”のバランスを両立して社会実装を実現

個人適合技術の研究開発成果をもとに採択された内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)では、個人の特性に合わせて外出を促進するサービス開発への活用も視野に入れています」と、木村。また、データから「人となり」を理解できるという特性を用いることで、企業の健康経営や、生産性向上を目指したプロジェクトでの活用も進められている。

片平は、「産総研で音楽情報処理を研究しているメディアインタラクション研究グループとの連携も始めています。音楽聴取についての質問も基盤データベースに加えることで、例えば音楽を繰り返し聴いて飽きる体験が、実はリスナーの心理的な特徴によって異なることがわかりました」と語る。

今では木村とともにプロジェクトの中心を担う片平と高野だが、二人とも数年前に、大学から産総研に移籍してきたメンバーだ。

片平は、「産総研では、企業との共同研究を進める環境が整っていて、社会との接点が多いという特徴があります。研究成果を企業連携によって社会実装し、サービスを通して人の行動を変えることで、より良い社会をつくることにつなげたいという思いから、産総研で働いてみようと思いました」と語る。

高野も、「以前はドイツの大学でメンタルヘルス領域の研究をしていて、ストレス管理アプリなどを自作していました。自分のチームだけでできる仕事には限界があります。企業とより深く連携する機会があれば、社会に広く届くサービスが作れるに違いないと考えました」と言う。

「私たちはそれぞれ少しずつ専門性が異なるものの、お互いに近しい領域の研究をしていますから、それぞれの視点や立場も理解しやすくコミュニケーションもスムーズです。奇跡的な連携ができていると感じています。このつながりがあれば、また新しい挑戦が始められそうです」と、木村はこれからの展開に胸を膨らませる。

2万人×200項目という産総研にしかない基盤データベースから生み出されるサービスは、これまで見据えてきた分野を超えてさまざまなジャンルに展開されていくだろう。木村、そして片平と高野はこれからも新たな挑戦を続けていく。

研究グループには、この3名以外にも複数名が所属する。木村は「統計分野の高いスキルがあるという共通点があり、なおかつバックグラウンドが多様なメンバーが集結しています」と語る

研究グループには、この3名以外にも複数名が所属する。木村は「統計分野の高いスキルがあるという共通点があり、なおかつバックグラウンドが多様なメンバーが集結しています」と語る

*: 特定健康診断の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、専門の指導員が保健指導を行うこと。[参照元へ戻る]

人間情報インタラクション研究部門

心身機能・モデル化研究グループ

研究グループ長(当時、現 客員研究員)

木村 健太

Kimura Kenta

人間情報インタラクション研究部門

心身機能・モデル化研究グループ

主任研究員(当時、現 研究グループ長)

片平 健太郎

Katahira Kentaro

人間情報インタラクション研究部門

心身機能・モデル化研究グループ

主任研究員

高野 慶輔

Takano Keisuke

産総研

情報・人間工学領域

人間情報インタラクション研究部門