あうんの呼吸でサインを送る。

産総研人間拡張研究センター 小林吉之さんの日常。

【人間工学・歩行分析の研究_産総研ラジオ2023春】

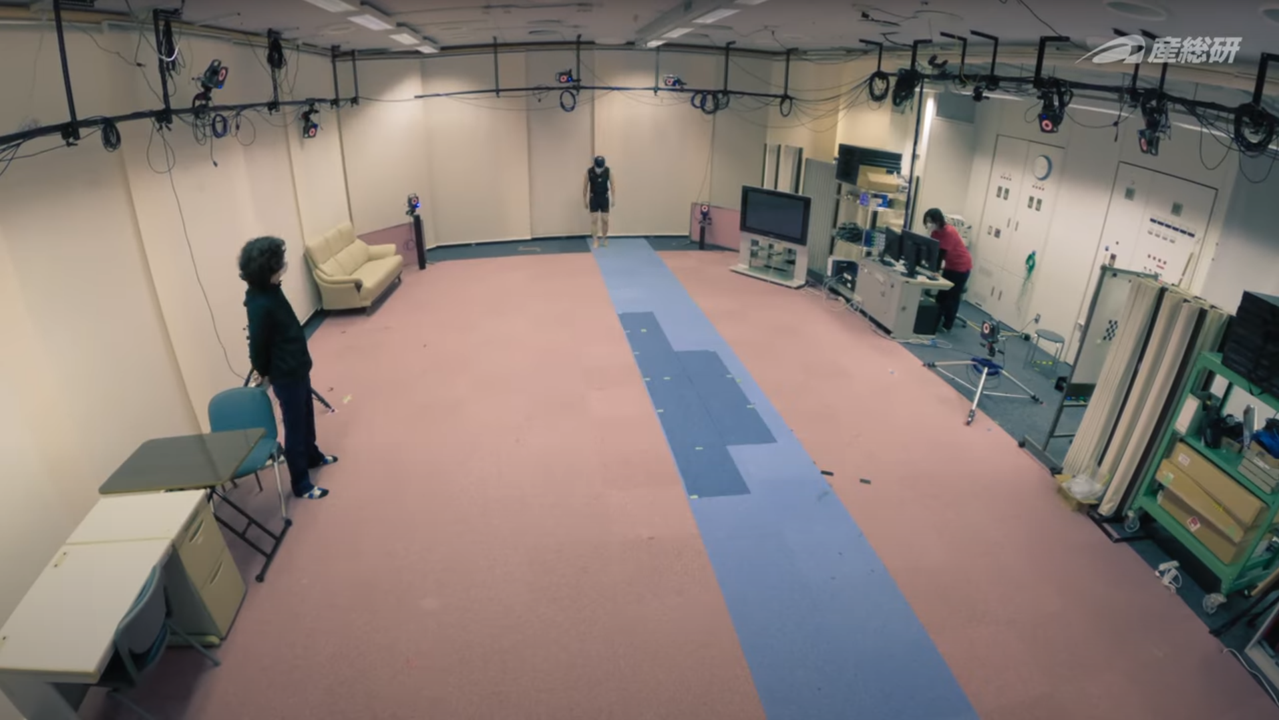

モーションキャプチャを使って歩行分析を日夜行う研究者がいます。

いかにリラックスしていつもどおりに歩いてもらうかがポイント。と話す小林さんに、歩行計測の工夫から研究を志したきっかけ、そして最後に小林さんにとって研究とは、という問に答えてもらいました。

(2023年4月21日配信 産総研ラジオ2023春 より抜粋の上、一部読みやすいように修正しています。)

歩行計測の研究って?

広報小林さんのチームの研究を教えてください。

小林私たちは運動機能拡張研究チームというところにいまして、名前の通り運動機能の拡張を研究しています。主に健康増進やより良い生活、ウェルビーイングとかを実現するために、人間の機能をちゃんと理解していこうとしています。あともう一つ大事なところとして、健康の押しつけにならないように、皆さんが楽しく生活していたら、いつのまにか健康になってきたというようなことを実現したいなと思って研究しています。

広報健康増進の一環として、人間の歩き方をちゃんと調べましょうということで、今回のショートムービーのような歩行の計測をしているんですね?

小林そうですね。やっぱり歩くというのは、人の移動の一番基本的なやり方なので。そこをちゃんと理解していつまでも歩き続けられるようにしたいな、というのがひとつのモチベーションです。

広報基礎的な質問ですが、歩行の計測でモーションキャプチャを使っています。しかも光学式の。これはどういう仕組みでどんな特徴があるのでしょうか。

小林あの機械自体は結構古くて最新のものではないのですが。ショートムービーにもでてきたとおり、人の体にマーカーと呼んでいるボールをつけて、そのボールの位置をカメラで認識して記録してくれる装置です。なので、あのボールをどれだけ正確に体につけられるかというのが研究の精度に関わる大事なところになります。

広報赤いライトがつきますが、これはなんでしょうか。

小林別に赤である必要はないんですけれど、ライトがカメラのまわりについていて、そのライトの光がマーカーに到達すると、マーカーの回りについているガラスの細かいビースが反射をしてカメラに光が戻ってきます。この光をカメラが検出して「ここにマーカーがあるんだな」とコンピュータが認識できる仕組みです。

広報よくみると、交通安全のシールとかにつけるみたいなあのギラッと光る素材ですね。

小林そうですね。だから、靴とかに反射板がついている場合は間違ってマーカーだと認識してしまったり、服のロゴが光ったりして、それらを間違ってコンピュータが認識してしまうこともあるんですよ。実験のときはそういうところに全部テープを貼って間違わないようにするんです。

広報そうですよね。ショートムービーの中だと、裸足になってもらって、服装も最低限というか。

小林やっぱり服の上からだと思ったところにマーカーを貼れなくて、いつの間にかずれちゃったりもするんです。研究者としては、なるべく皮膚を露出してもらってマーカーがずれにくいように貼りたい。ただ、そうなると嫌だなと思う協力者がいらっしゃるかも知れないので、そのあたりはせめぎあいだったりします。

広報動画の中で参加者の方にリラックスしてもらうのが大切だっていう話がありましたけど、測定をしているのはどういう施設なんですか?

小林この実験施設は、産総研の臨海副都心センターというところにあります。産総研は日本全国あちこちにありますが、そのうちのひとつ、お台場にある拠点です。

広報歩行の計測に特化したスペースになっているんですか?

小林そうですね、人の体の動きを計測するスペースになっています。歩く動作とか、昔は自動車の乗り降りの動作を計測したこともあったりとか、元プロ野球選手がここで投げたりとか、本当にいろんな人の動作を計測しています。

広報結構広いですもんね。

小林そうですね。10 mくらい長さはあって、ショートムービーでは下げていたカーテンを開くと、30 mくらいかな。広い空間になっています。昔、パラリンピックのメダリストの方にここに来て走ってもらったこともありました。

広報歩き方の計測の全体の流れを改めて教えてほしいです。

小林参加者の方には来ていただいて何をやりますよ、こういう安全策をとっていますよということもちゃんと説明した上でやってもらっています。着替えて、マーカーをつけて、歩いて。協力いただく方はこれでおしまいになります。私たちはその後これを分析する仕事があります。

広報そっちのほうが大変ですよね。どういう感じでデータがとれて、どういうふうに分析していくものなんですか?

小林コンピュータで取れるのはマーカーの場所だけなので、そのマーカーの点が体のどこですよっていうのをまずコンピュータに教えてあげないといけないんです。最近AIも良くなってきているから自動で認識してくれたりもするんですけど、それでも最初は人間がやらないといけないし、やっぱり間違っている可能性もあるので、全部チェックはしないといけない。

広報ショートムービーの中でも、リアルタイムで計測中のマーカー人間みたいな感じで、3D空間上で歩いている様子がみえました。この段階では身体のどこの点なのかっていうのがコンピュータがわかっていないんですね?

小林コンピュータはどこかわかっていません。人間が見れば「ああ、ここは手だよね、ここは頭だよね」ということがなんとなくわかる。コンピュータはそこがわかっていない。そして分析するときはこれが数値になるんですよね。3次元の座標のデータになってしまうと、どこがどこだかわかんなくなってしまう。なので、ここは頭ですよ、これは手の先ですよ、膝ですよ、という情報をマーカー全部で57個あるんですけど、1個ずつ教えてあげる必要があるんです。200ヘルツ、1秒間に200コマで撮っている。で、だいたい2~3秒くらい歩いているので一つのマーカーにつき600個。これが57個分あって、それが複数回歩いてもらって、20人分あるとするととんでもないデータ量になりますよね。そこからさらに関節の角度を計算してみよう、つま先がどのくらい持ち上がっているかみましょう、左右対称かどうかみましょうとかいろんなことをやっているとあっという間に時間がたっちゃう。

広報計測にも時間がかかるけど、分析にものすごい時間がかかるってことですね。

小林さんが取り組む最新の歩行計測情報

広報歩行の研究で最近の研究テーマとか教えてもらえますか。

小林ショートムービーで撮っていただいたように、実験室でこういうふうに歩いているというのはわかってきているんですけど、外でも同じように歩いているのかな、とか。 実際の日常生活の中でどんなふうに歩いているのかな。混雑しているところではどうだろう。晴れの日と雨の日は違うのか。運動靴と革靴やハイヒールではどう違うのか。というのが実際どうなのか、ということ実験室と日常歩いているときで一緒なのか、どう違うか、というのを研究しています。雨の日だとどういう風に歩いているか晴れの日はどう歩いているというのがわかってくると、将来的には歩き方をみるだけで今あなたこんな状態ですね、というのが予測できるんじゃないかなと考えてます。歩き方と気分って結構関連しているんです。

広報ウキウキ歩くとかとぼとぼ歩くとか。

小林そうです。歩いている姿とかその時のデータとかから、いまあなたは嬉しいですか、ちょっと悲しいですかとかそんなことが予測できるようになる。そうすると、ちょっと悲しかったらこんなところに行ってみませんかというオススメが言えたりとか、天気予報みたいな感じで、今こんな歩きかたでこんな気分かもしれないけれど、この先もしかしたら落ち込んじゃうパターンに入っているから、その前にちょっと気分転換に行こうよみたいなサポートができたりとか。

広報あなたはこういう状態だからこうしたらどうですかみたいなオススメをするような感じですね。

小林もちろん、それが押し付けにならないように、最終的にやるやらないは本人の判断でいいと思うんですけど、それをオススメできたら良いんじゃないかと。

広報ほかにも企業との共同研究で転びにくい靴を作ったという話がありましたが。

小林年配の方が働いているケースが増えてきていて、職場で転んでしまうというのが多くなっているというデータがあるんですね。そういうのを防ぐためになるべく転びにくい靴をつくりましょうということで、メーカーさんと組んで転びにくい安全靴をつくったことがあります。ちょっとした工夫を科学的に検証して、企業さんが自信をもって売れるようにするというお手伝いをしています。

小林さんが研究者になるきっかけ

広報小林さんの研究人生みたいなところを掘り下げていきたいです。ショートムービーの中ではサッカーをやっていたという話でした。

小林真面目にやり始めたのは中学高校くらいで、足裏がタコだらけになっちゃうんですね。なんでこんなに靴ってあわないのかなって思って、ちょうど大学で何をやろうかなと調べたときに、人間工学ってのがあるらしい、何か面白そうだなって思ったのが最初です。

広報大学を決める時点で人間工学っていうのがあるらしいぞっていうのはどこで知ったんですか。

小林当時はインターネットもなかったから、いろんな大学案内みたいのをみて、ちょっと上の先輩の話を聞きながら調べるしかなくて、その中でたまたま見つけたんですよね。

広報学びたい欲の方向性が人の健康に寄り添いたい、もっと良い生活できないかみたいなそういう疑問から始まったんですね。

小林そこまで高尚な…人のためにっていう感じではないけど。もっとシンプルに、なんでかなー、もっと何とかならないのかなっていうほんと、シンプルな気持ちです。

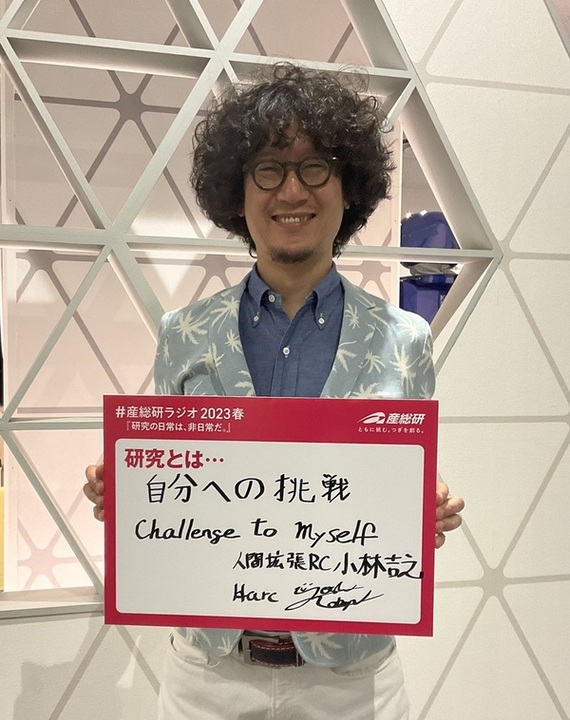

研究とは…

広報小林さんに宿題として、「研究とは」を一言で考えてきてもらいました。読み上げてもらいましょう。

小林自分への挑戦です。もうこれ、結構悩みました。結構悩んだ結果、挑戦だなって思って。

広報どういうところが自分への挑戦なんでしょうか。

小林自分が面白いなと思っていることを研究しているつもりなんですけど。なんというか、今、世の中にはすごいひとたち、面白いことをやっているひとたち、若手のひとたちもどんどん出てきているしライバルがたくさんいるんですよね。その中でまだまだ自分では面白いと思っていることをできている。これができているうちは、きっと研究者としてやっていけるなと思ってはいるんです。そういう意味でどこまでいけるかなという。

広報なるほど、好奇心駆動で小林さんが研究人生を歩いていることがなんとなく見えてきました。小林さんありがとうございました。

小林ありがとうございました。