長さ・重さ・硬さ。

日本の「基準」がここにある。

皆さんの家の体重計で測った「1キログラム」は、本当に「1キログラム」なのか、考えたことはあるでしょうか。もし体重計ごとに「1キログラム」の基準が変わっていたら、とても困りますよね。私が所属する計量標準総合センター(NMIJ)は、様々な測定の「基準」を扱うところ。秒やメートル、キログラムといった国際単位系(SI)をはじめ、様々な基準(計量標準)が国内外で同じものとなるように、研究開発や維持に取り組んでいます。

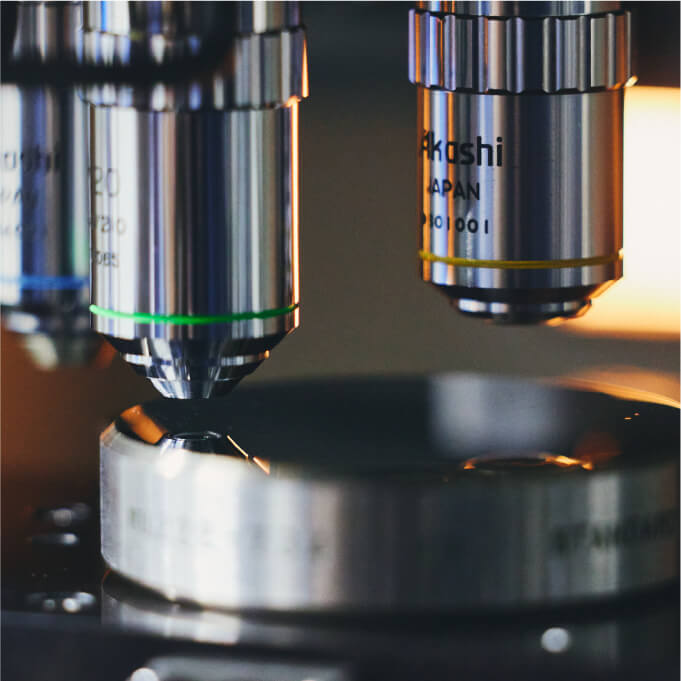

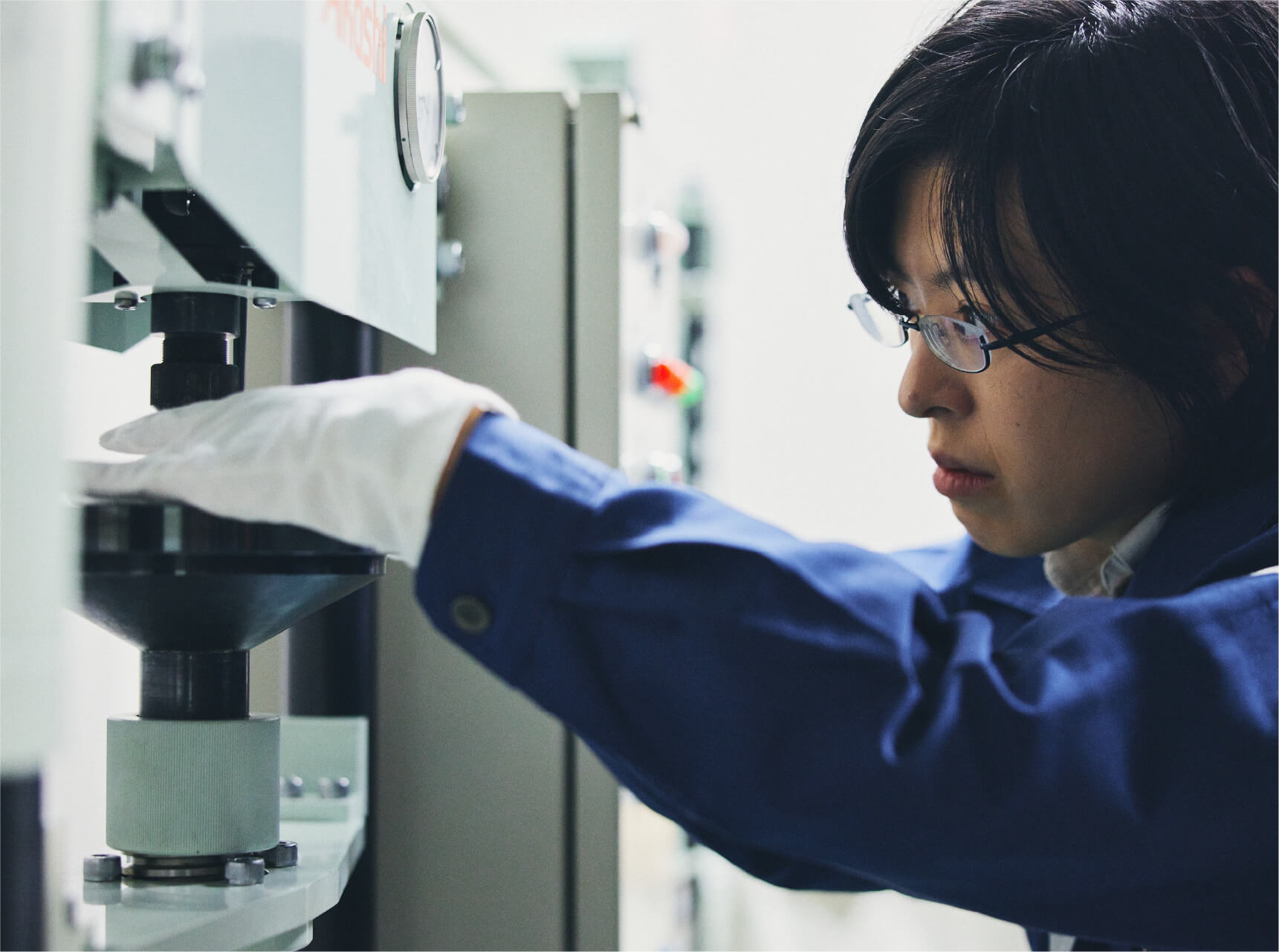

例えば、私の専門分野は「硬さ」。ものづくりの際には、材料の強度を正確に測ることが大切です。材料の強度は硬さ測定機で測るわけですが、この測定機が本当に正しいのかも確かめなければなりません。専門の校正事業者がそれを確かめるわけですが、今度は校正事業者が使う測定機が本当に正確なのかも確かめないといけない。では「日本で最も正確な硬さ測定機」はどこにあるかというと……私たちNMIJにあるのです。

NMIJが扱う硬さには複数の種類があり、私はそのひとつについて校正責任者を担当しています。校正の依頼がきたら、基準となる金属片を用意し、硬さを精密に測定して渡す。校正事業者は、この金属片で同じ測定値が出るか確かめれば、自分たちの測定機の正しさがわかる。こうして、硬さの基準が社会に広がっていくわけです。

NMIJが持っている日本の基準は、他の国の計量標準機関とも比較されます。いわば世の中の基準を左右する仕事。責任は重いし、プレッシャーも大きい。でも、だからこそやりがいがありますし、自分の仕事が産業界に直接貢献できている、という手応えも感じています。