「印刷」が

エレクトロニクスの世界を変える

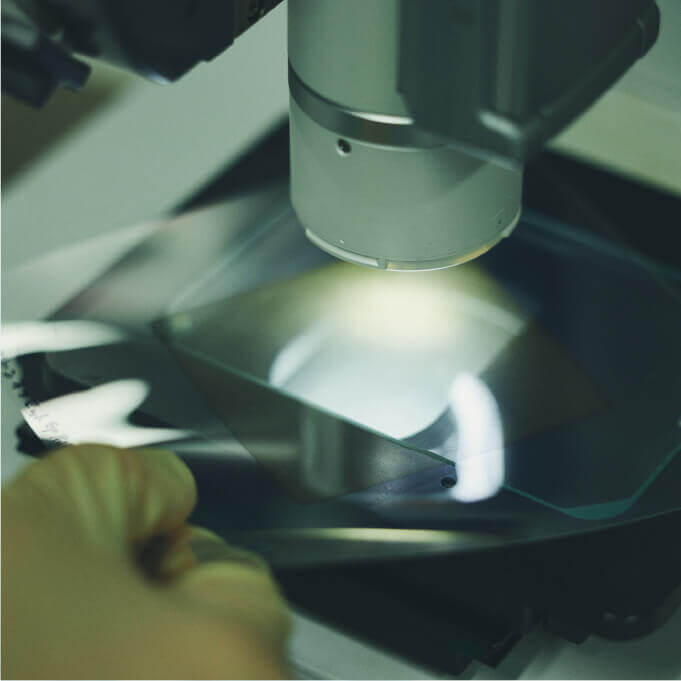

太陽光発電パネルの表面をじっくり観察したことがありますか?よく見てみると、白っぽいグレーの線が縦横に引かれています。この線、実は発電した電気を運ぶための配線で、銀のペーストをスクリーン印刷して作られたもの。印刷で配線を作製することで、早く大量に生産ができるわけです。他にも、柔軟性の高い素材に配線を印刷して曲げられる電子デバイスを作ったり、紙や布といった身近な材料の表面に配線を施したりと、印刷による配線形成技術はどんどん高度化しています。私が研究しているのは、こうしたエレクトロニクス製品を作るための印刷技術。モノづくりをさらに高度化させる手法を生み出すのが、私の仕事です。

先ほどの太陽光発電パネルでいえば、「微細化」も研究分野のひとつ。配線が太いと太陽光があたる面積が小さくなるので、「配線をできるだけ細くしたい」というニーズがあるんです。どのような材料に印刷するかにもよりますが、一般的なスクリーン印刷では線幅50マイクロメートル程度が微細化の限界と言われます。そんな中、私たちは10~20マイクロメートル、あるいはそれ以下の微細配線形成技術を開発。その装置は印刷機メーカーと協力して製品化もされました。

上記のように実用に近い分野なので、企業との共同研究がかなり多いですね。電子部品メーカーやヘルスケア関連メーカー、インクを取り扱う材料メーカーなど、業種業態は本当にさまざま。企業の要望に応えることはもちろん、産総研が企業同士の“ハブ”となることも意識しています。共同研究先のA社に、別の共同研究先のB社やC社を紹介することもしばしば。企業同士のつながりが増えれば、イノベーションも起きやすくなるはず。自分たちだけではなく、日本の産業全体が良い方向に向かえばという想いで取り組んでいます。