誰もが「色」から情報を受け取れる社会へ

誰もが「色」から情報を受け取れる社会へ

2026/02/18

誰もが「色」から情報を受け取れる社会へ 産総研が導いたアクセシブルな色使いの国際規格

色の見え方は人によって異なり、色弱やロービジョンの人々にとっては、案内板や製品の配色が日常生活のしやすさに大きく影響する。こうした多様な視覚特性に配慮した配色設計を支援するため、産総研が貢献した国際規格「ISO 24505-2:2025」が新たに発行された(2025/10/31 プレスリリース)。色の識別に困難のある人々のデータをこれまでにない規模で収集し、データベースに基づいて誰もが情報を得やすい色の組み合わせを定めたものである。アクセシブルデザインの製品開発や公共表示の改善を後押しし、インクルーシブな社会の実現に向けた一歩となる規格化の軌跡と今後の広がりについて、産総研の研究者と、協力依頼に応えた2人の当事者に聞いた。

色の見え方は人によって異なり、色弱やロービジョンの人々にとっては、案内板や製品の配色が日常生活のしやすさに大きく影響する。こうした多様な視覚特性に配慮した配色設計を支援するため、産総研が貢献した国際規格「ISO 24505-2:2025」が新たに発行された(2025/10/31 プレスリリース)。色の識別に困難のある人々のデータをこれまでにない規模で収集し、データベースに基づいて誰もが情報を得やすい色の組み合わせを定めたものである。アクセシブルデザインの製品開発や公共表示の改善を後押しし、インクルーシブな社会の実現に向けた一歩となる規格化の軌跡と今後の広がりについて、産総研の研究者と、協力依頼に応えた2人の当事者に聞いた。

見えにくい人にも識別しやすい色を規格化

アクセシブルデザインという言葉をご存じだろうか。

これは高齢者や障害者を含めた、できる限り多くの人が使えるように配慮するデザイン概念のこと。よく耳にするユニバーサルデザインやバリアフリーデザインと大きな違いはないが、特に既存の製品や環境にもう一工夫することで利用者を増やそうとする考え方だ。

国際標準化機構(International Organization for Standardization, ISO)はこのアクセシブルデザインというシリーズで規格を作成している。産総研はアクセシブルデザイン規格について、これまでに13件のISO規格や技術報告書を作成してきた。人間工学の分野で国際規格化に取り組んできた人間情報インタラクション研究部門副研究部門長の伊藤納奈はこう説明する。

「これまで高齢者や視覚に障害のある人から計測・収集した感覚特性データをもとに、例えば、触ってわかりやすい浮き出し文字、聞きやすい音声ガイドなどを規格にしてきました。配色設計は、2016年に発行した高齢者と若齢者を対象とした色の組み合わせ規格が第1部となり、今回は第2部として色弱とロービジョンの人々を対象としています」

アクセシブルデザインやユニバーサルデザインにおける国際規格化を研究し、実践してきた伊藤にとって色弱やロービジョンの見え方を基にした規格の作成は手探りの状態から始まった

アクセシブルデザインやユニバーサルデザインにおける国際規格化を研究し、実践してきた伊藤にとって色弱やロービジョンの見え方を基にした規格の作成は手探りの状態から始まった

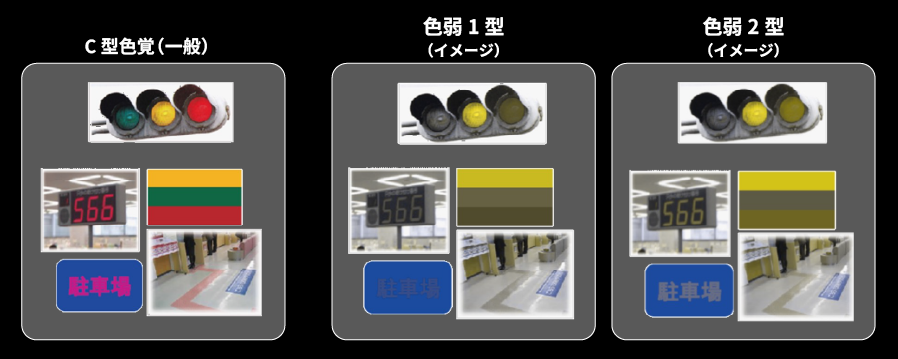

色弱は、網膜にある3種の錐体細胞(赤錐体、緑錐体、青錐体)のうち1種類が欠けているか異常な反応をする状態で、日本人の男性20人に1人、女性500人に1人に見られる。赤錐体の欠落や異常は1型またはP型、緑錐体の欠落や異常は2型またはD型に分類され、いずれも赤と緑の識別が悪くなり全体に黄と青を主とした見え方になる。

色弱は1型・2型ともに赤と緑の成分が減衰して、全体に黄と青を主とした見え方になり、特に赤と緑の識別が悪くなる

色弱は1型・2型ともに赤と緑の成分が減衰して、全体に黄と青を主とした見え方になり、特に赤と緑の識別が悪くなる

特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の副理事長で、自身も1型2色覚にあたるという伊賀公一は「色の見え方が異なるのは、人類が生存するために多様な視覚を必要とした結果」と言う。「緑の中から赤い実を見つける、あるいは明暗の差に敏感になるといった生物学的な強みです。しかし日本では『色覚異常』として過剰に特別視され、進学・就職・結婚などにおける不当な差別の対象となってきた歴史があります」(伊賀)

CUDOの副理事長の伊賀は、色弱の当事者が直面する問題を整理し、カラーユニバーサルデザインを取り入れた社会モデルを提唱してきた

CUDOの副理事長の伊賀は、色弱の当事者が直面する問題を整理し、カラーユニバーサルデザインを取り入れた社会モデルを提唱してきた

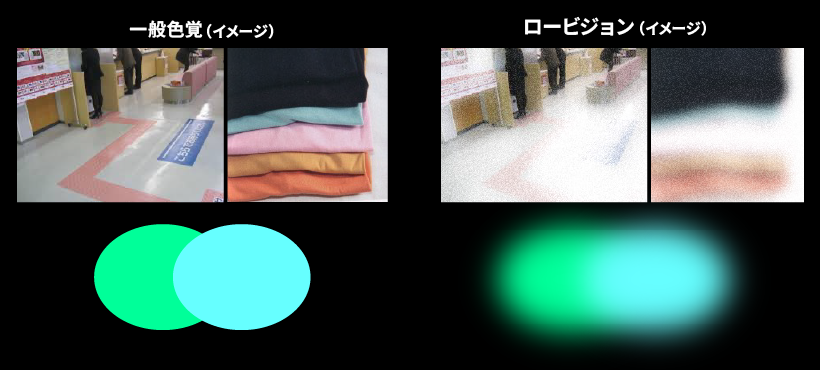

ロービジョンは、医学的な疾患などにより視力が低下したり視野が欠けたりする状態で、特に緑と青の識別が難しくなる。特定非営利活動法人日本障害者協議会協議員である芳賀優子も先天性のロービジョンの当事者だ。全く見えないわけではないため、白い杖を持ちながらスマホを見ていると「見えるくせに(白杖を使っている)」と言われることもある。芳賀は「社会の理解が不足していて、存在自体が知られていません」と問題点を指摘する。

「見えにくくても、わずかな光や情報をなんとか目で捉えようとするのがロービジョンの性です。見ることへの切実な執着があります」(芳賀)

伊藤からの声かけで、ロービジョンの人々を対象にしたアクセシブルデザイン規格に携わった芳賀。被験者として参加できたことに新しさを感じる体験だったと振り返った

伊藤からの声かけで、ロービジョンの人々を対象にしたアクセシブルデザイン規格に携わった芳賀。被験者として参加できたことに新しさを感じる体験だったと振り返った

ロービジョンは視力が極端に低下する。色ずれはないが、特に緑と青の識別が難しくなる

ロービジョンは視力が極端に低下する。色ずれはないが、特に緑と青の識別が難しくなる

色弱やロービジョンの人々は眼鏡などでの矯正が難しいため、環境や製品を設計する側が適切な色の組み合わせを提供する必要がある。また、第1部の規格の作成中に寄せられた「色の見えにくい人にも配慮しないとアクセシブルデザインとは言えないのではないか」という指摘も、今回の規格作成のきっかけとなった。

当事者の意識を変えた研究者の熱意と信頼

規格の策定にあたっては、色弱やロービジョンの人々の色の見え方に関するデータが必要になる。しかし産総研には当事者への接点がなく、アクセスの壁があった。

伊藤は「地道に諸団体を訪ね歩き、協力の輪を広げて芳賀さんにたどり着きました。そこで当事者に被験者実験へのご協力をお願いして、遠方からつくばへ来ていただく際の謝金規程も新しくつくるなど、ゼロからのスタートでした」と振り返る。

当初、芳賀は規格化に懐疑的だった。ロービジョンの見え方は個人差が激しく、画一的なマニュアルはつくれないという長年にわたっての当事者間の共通認識があったからだ。しかし、産総研という国の研究機関が科学的に取り組む姿勢への信頼が、硬直した当事者たちの心を動かす。

「環境が変わるかもしれないという期待を胸に、多くの当事者がつくばでの実験に参加しました。自分たちの見え方が国際規格になる過程に参加できたことは、大きな経験になったと思います」と、芳賀は語る。

伊賀もまた「色弱の人々の多くは『世の中の色は変えられない』『他人に色弱だ、と言いたくない』と考えていて、日本では当事者による色使いの改善や標準化などの活動はほとんどありませんでした」と語る。その現状を変えるために設立したのがCUDOであり、色弱やロービジョンの当事者、デザイナー、研究者などが集まって多岐にわたる分野で配色改善に取り組んできた。「数々の実績を重ねながら世の中を変える手法が確立してきた中で、伊藤さんからお話があり、CUDOでも参加者を募るなど協力しました」(伊賀)

こうして社会を変えたい当事者たちの願いがデータ計測を支え、規格が形になっていく。

実験で検証し、色の識別のしやすさを3段階に分類

膨大な色の組み合わせをすべて調べるのは現実的ではない。

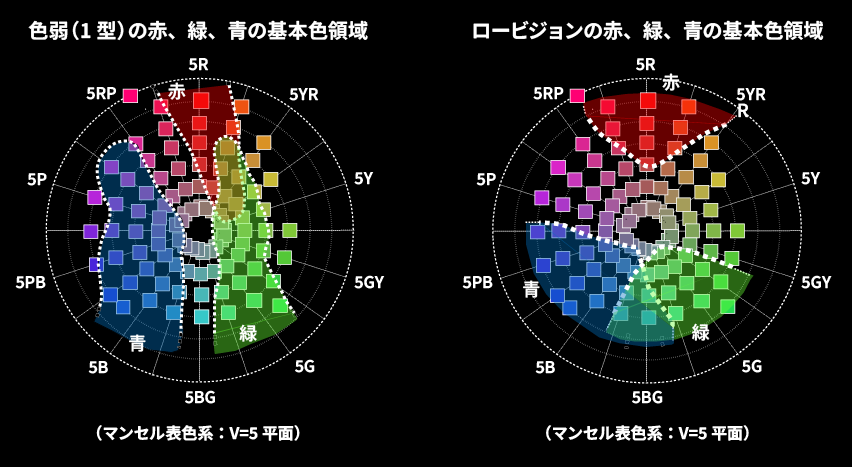

今回の規格では人間が知覚する中で最も基本と考えられる色として、赤、橙、黄、黄緑、緑、青緑、青、青紫、紫、赤紫、灰、白、黒の13色を基本色として定めた。この基本色を、マンセル表色系*1の上に示すと、似ている色の領域が見えてくる。

「2つの色の似て見える領域が重ならなければ、その2色は混同されず、識別可能であると判断します。この基本色領域を用いて、色弱とロービジョンの色の見え方の領域を調べました」(伊藤)

例えば1型2色覚の場合は、赤の領域が緑の方へ大きく伸び、赤と緑が非常に混同しやすい。ロービジョンの場合は、緑と青の領域が重なりやすく、この2色の識別が困難となることがわかる。

色弱(1型2色覚)の場合、赤と緑の領域が重なるほか、ピンクと白、赤と黒、青と紫の組み合わせは識別困難となる。ロービジョンの場合は、緑と青の領域が重なるため識別は困難となる

色弱(1型2色覚)の場合、赤と緑の領域が重なるほか、ピンクと白、赤と黒、青と紫の組み合わせは識別困難となる。ロービジョンの場合は、緑と青の領域が重なるため識別は困難となる

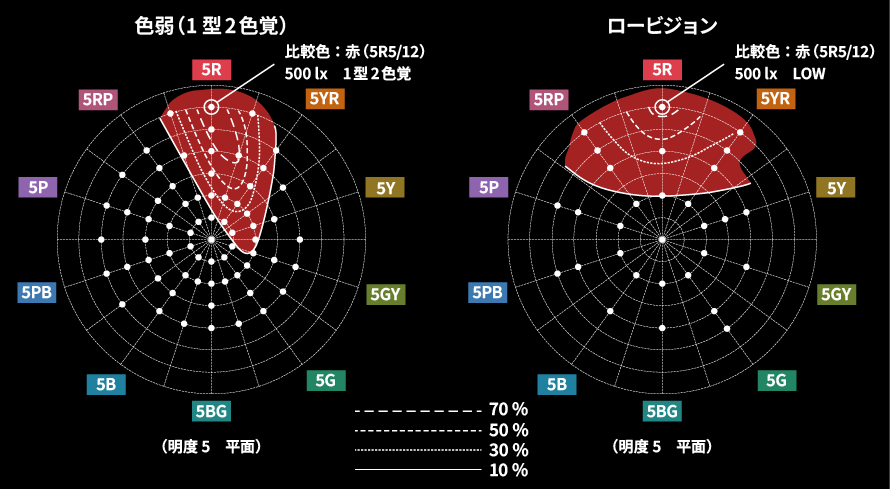

続いて基本色領域による実験では、13の基本色に3つ追加した16色を比較色として設定。この比較色の色相、明度、彩度を変えたテスト色を、色弱は200色、ロービジョンは103色用意して、被験者の目の前でランダムに提示して照合してもらう。このテスト色と比較色が「類似」または「同じ」と回答した人の割合を集計し、10 %から70 %までの範囲を図に落とした。

「回答割合が高い70 %の範囲は狭く、割合が下がるにつれて範囲が広がりました。まるで等高線のような特有の領域パターンを1型2色覚、2型2色覚、ロービジョンそれぞれが持ち、特定の色の範囲に明確な領域があることが明らかになりました」と、伊藤は説明する。

赤の領域を例とした基本色領域の実験結果

赤の領域を例とした基本色領域の実験結果

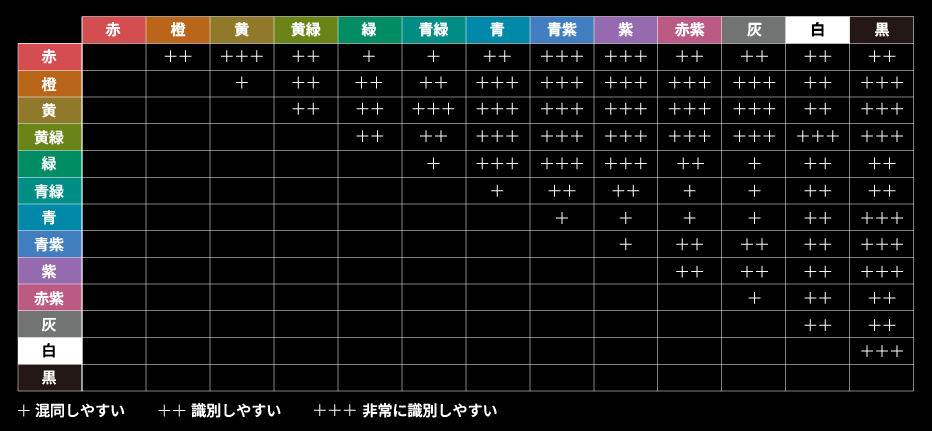

この実験データをもとに、基本色領域の重なりで識別のしやすさを3段階に分類した。50 %の領域が重なっている色の組み合わせは「混同しやすい」、50 %の領域は重なっていないが10 %の領域が重なっているのは「識別しやすい」、10 %の領域さえ重なっていないのは「非常に識別しやすい」となる。今回の規格内では、縦軸と横軸に基本色を配した色の組み合わせ表を作成し、3段階の識別度を「+」「++」「+++」で表した。推奨される色の範囲を容易に選択できるようになっている。

識別度組み合わせ表を参考に、組み合わせる色を選択する。識別度は「+」「++」「+++」の3段階で示した

識別度組み合わせ表を参考に、組み合わせる色を選択する。識別度は「+」「++」「+++」の3段階で示した

「データ範囲」が共通言語を生み出し、日本主導の国際規格化を実現

ロービジョンの見え方は一人ひとりバラバラで、規格化は不可能とされてきた。しかし「数多くの当事者の方にご協力いただき、50人、100人、とデータを積み重ねることで、バラつきの中にも共通の傾向があり、対象者によって特徴があることが可視化されました」と、伊藤は語る。

今回の規格化の過程で伊藤が言った「大切なのはデータ」の言葉に、芳賀は「納得がいった」という。「これまでは色弱やロービジョンの当事者は『見えにくい』と言い、企業は『いや、見やすいはずだ』という、自分達の互いに異なる“データ範囲”で会話をしていたため、議論が平行線でした。今回、科学的エビデンスによって両者の違いを明らかにしたことに大きな意義があります。当事者とそうでない人が初めて同じ土俵で話ができる、その共通言語ができたことが最も重要だと感じました」(芳賀)

また、色弱やロービジョンの当事者が被験者としてデータを提供し、プロセスに直接関与したことで規格の精度は高まった。要望を出すだけの一方的な関係から、自立して生活する当事者の知恵を反映して共につくる形へ転換したことは、当事者の深い納得感につながっている。

本規格は日本が提案し、プロジェクトリーダーを務めた。日本が主導できた理由について伊藤は「ISOでは詳細なデータが持ち込まれるケースはまれです。研究機関である産総研だからこそ実現できたデータ量が国際的な説得力となりました。第1部で国際比較を行い、地域差が少ないことを証明済みであったため、今回の第2部は日本独自のデータのみで国際採択に至ることができました」と分析する。

世の中を変えるものを、世の中にどう広めるか

今回の規格を活用することで色を識別しやすくなる人はどのくらいいるのか。日本眼科医会の推計で国内にロービジョンの人は約150万人いるとされる。症状が多様なため一概には言えないものの、「半数以上の当事者の色の識別しやすさに貢献できる」と伊藤は見込む。伊賀は「色弱の人は国内で約320万人いるとされていますが、実用レベルに落とし込んで1型・2型の色覚の特性に対応したガイドラインとして運用すれば、不便を感じている人の多くが救われると考えています」という。

規格をより身近なツールとして普及させるために、伊賀はいくつかのアイデアを提示する。「例えばマンセル表色系の難しい数値を、デザイナーが使うRGBやCMYKに変換して提供する橋渡し役のような活動が考えられます。私たちCUDOの認証制度のように、『この規格を使えば合格』という価値基準を設けることも企業のモチベーションを高めるでしょう。個人の感覚で判断するのではなく、客観的な基準や使いやすい環境を整えることが不可欠です」

誰でも確実な配色設計ができるようになることで、色が見えにくい人に対して色以外の方法という極端な代替策ではなく、色を調整すれば識別できるようになるというポジティブな選択肢が広がる。

芳賀は「国や自治体に規格を普及・浸透させる担当部署がない」ことを危惧する。国際規格は発行後5年ごとに定期的な見直しが行われ、知られないまま放置されると廃止されるリスクがある。「自治体などの現場ではISOやJISへの意識が低いのが現状です。公共事業の入札条件や条例にISO/JIS準拠を盛り込むなど、積極的な適用のための働きかけが大切です」(芳賀)

産総研ではISOやJISの規格化に用いたデータを「高齢者・障害者の感覚特性データベース」として公開している。今回の規格のデータも活用し、対象者と色を選ぶだけで識別性を自動判定できるインタラクティブなデータベースとして整えた。

今後に向けて伊藤は「若齢者、高齢者、色弱者、ロービジョンすべての人に共通して識別しやすい色の組み合わせの規格を提案し、国際規格3部作の完成に向けて取り組んでいきたい」と展望する。

色覚の多様性を包含する色の組み合わせの国際規格化を視界に捉えていく。そしてその規格をいかに使いやすいツールとして社会に組み込んでいけるかが、真のアクセシブルな社会への鍵となる。

*1 赤→黄→緑→青→紫が時計回りに配置されたもの [参照元へ戻る]

人間情報インタラクション研究部門

副研究部門長

伊藤 納奈

Itoh Nana

特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構

副理事長

伊賀 公一

Iga Koichi

特定非営利活動法人日本障害者協議会

協議員

芳賀 優子

Haga Yuko

産総研

情報・人間工学領域

人間情報インタラクション研究部門

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構

NPO法人日本障害者協議会