2025年ノーベル化学賞「金属有機構造体の開発」とは?

2025年ノーベル化学賞「金属有機構造体の開発」とは?

2025/12/17

2025年ノーベル化学賞

「金属有機構造体の開発」

とは?

多孔性新素材に広がる活用の可能性

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

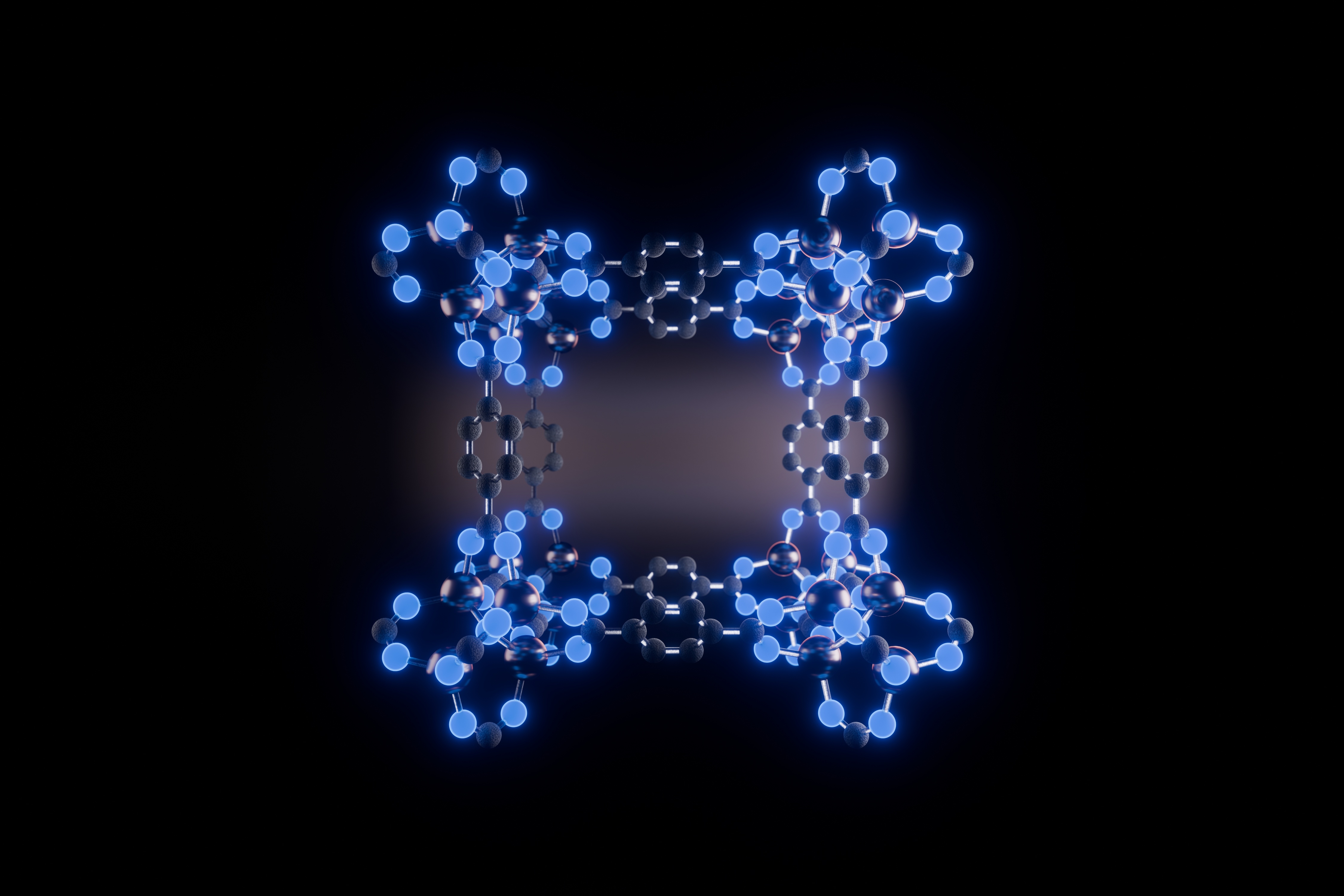

金属有機構造体(MOF)とは?

金属有機構造体(metal-organic frameworks =MOF)は、金属イオンと有機分子の配位結合によって形成される多孔性材料で、内部に多数の空間を持つのが特徴です。精密に制御された2次元・3次元構造を持つ化合物の合成は容易でなく、さらに特定の物質を内部に保持するための多孔性材料の構造を精密に制御することは、より一層困難でした。懸案だったこの課題に挑戦し、安定した構造体を作ったのが本年のノーベル化学賞受賞者たちです。金属有機構造体の内部空間には特定の気体や液体などの物質が出入りできるので、設計次第で飲料水から微量有害物質を除去する、砂漠の空気から水分を回収する、排出された二酸化炭素を除去する、燃料水素を貯蔵して自動車を走らせるなど多方面の活用が可能です。 今では10万種類以上のMOFが設計され、幅広い実用化が進んでいます。

2025年のノーベル化学賞は、金属有機構造体を創出してその実用的な可能性を実証したリチャード・ロブソン氏、北川進氏、オマー・ムワンネス・ヤギー氏に贈られました。

ロブソン氏は、1989年、ダイヤモンドの正四面体構造をモデルに、シアノ基を持つ有機分子を銅イオンに4つずつ配位させて、結晶構造を持つ新たな金属有機構造体を作りました。合成した結晶は内部に多数の空洞を伴っていたため、特定の化学物質を吸着・放出する新たな材料になりうることを示唆しました。

北川氏は1992年に銅イオンと有機分子を組み合わせて結晶構造を持つ層状化合物を合成し、層間にアセトンが出入りできることを明らかにしました。1997年にはコバルト、ニッケル、亜鉛のイオンと有機分子から、気体が出入り可能な安定した3次元化合物を合成しています。また柔軟性のある構造体を合成し、材料の新たな可能性を開きました。

ヤギー氏は、1995年に銅やコバルトと有機分子を組み合わせて網目状の2次元分子を合成し、この種の構造体をMOFと命名しました。その後、多数の空間を持ち、多量の気体を吸着できる安定した材料を開発。その後も多様なMOFを合成し、設計次第でさまざまな特性を付与できることを示しました。

以降、多くの機能性MOFが誕生し、有用な新材料として活用が広がっています。

金属有機構造体の着想と研究の展開

発想は分子模型作りから-ロブソン氏

1974年、メルボルン大学で初年級の学生用に結晶構造模型を作製していたロブソン氏は、原子を表す木製の球に定まった正確な角度の穴を開けて化学結合を表す棒でつなぐと、おのずと正しい構造が組み上がることに気づきました。この発想から、球を分子に置き換えて原子固有の性質を利用して異なる分子どうしを結合すれば、新規の分子構造ができるのではないかと考えました。

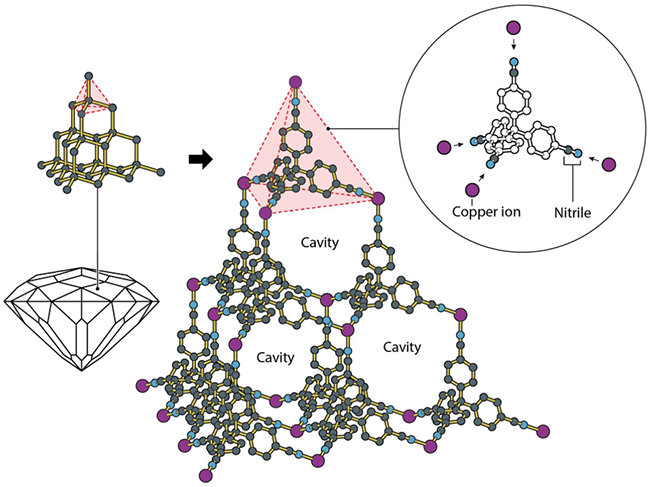

この考えを基に、1989年に正四面体の結晶構造を持つダイヤモンドをモデルに作ったのがCu[C(C6H4CN)4]BF4です。銅イオンを使って、これに引きつけられるニトリル基を先端に持つ有機分子を結合させると、4つの原子を配位する銅イオンと有機分子間に引力が働き、自己組織化によって新たな構造体ができました。結晶の内部には液体が入っていたので、この方法で内部空間を持つ多様な結晶を作れる可能性があると考えました。

1990年以降、金属と配位子を使って多くの分子構造体を試作しました。報告では、特定の物質に適合した内部空間を持つ結晶を作れる可能性や化学反応の触媒に活用できる可能性を示唆しています。しかし、残念ながらこれらの物質は不安定で壊れやすいものでした。

ロブソン氏は、炭素からなる正四面体構造のダイヤモンドをモデルに、銅イオンとこれに引きつけられるニトリル基を末端に持つ有機分子を結合させて、内部空間のある構造体を作った。(ノーベル財団ウェブサイトより引用)

ロブソン氏は、炭素からなる正四面体構造のダイヤモンドをモデルに、銅イオンとこれに引きつけられるニトリル基を末端に持つ有機分子を結合させて、内部空間のある構造体を作った。(ノーベル財団ウェブサイトより引用)

層状構造体からソフトな多孔性材料まで−北川氏

構造体を安定させて、材料として広く活用する道を開いたのが北川氏とヤギー氏です。

北川氏は、新規の構造と性質を持つ銅を含んだ結晶性高分子についての報告に興味を持ち、1990年からこの分野の研究を始めました。1992年、最初に作ったのが銅イオンに有機分子のピラリジンやテトラメチルピラリジンを配位させた新しい高分子結晶体です。そのひとつは2次元の層状化合物で、層の間の空間にアセトン分子が入っていました。しかし、用途のない素材と判断されて研究費を得ることはできませんでした。

その後も研究を継続し、1997年には空間に小分子の気体が入れる構造体の合成に成功しています。コバルト、ニッケル、亜鉛の各イオンに4,4’-ビピリジンを配位させて、メタン、窒素、酸素が出入りできる3次元の多孔性金属有機構造体が誕生しました。気体が入っても結晶構造が変化せずに安定しており、広く使われていた多孔質材料のゼオライトに匹敵する機能を備えている上、内部に入った気体と構造体の相互作用を調整すれば新たな吸着剤になる可能性があると報告しています。

北川氏が次に実現させたのはソフトな多孔性材料です。柔軟性は硬いゼオライトにはない利点でした。メタンなどの気体や水を吸着すると形が変わり、放出すれば元の形に戻り、しかも安定しています。

北川氏が提案したように、金属有機構造体の第1世代は多孔質だが内容物を放出すると不安定化する、第2世代は内容物が出入りしても形状が安定しています。第3世代は圧力や温度などの環境条件に対応して形状を変える柔軟性を備えており、ここで作った結晶はまさに第3世代に属するもので、この分野の新たなパラダイムとなりました。

最近では、サイズが類似する多種の気体分子の中から二酸化炭素を選択的に吸着するソフトな多孔性材料を作り、温室効果ガスを効率よく分離回収する可能性を開いています。

MOFと命名して応用につなぐ−ヤギー氏

ヤギー氏は博士号取得後から新素材の設計を志し、合理的な設計に基づいて同一の分子を連結して大きな結晶構造を作ることを目指していました。

金属と有機分子のハイブリッド方式を試み、1995年、1,3,5-ベンゼントリカルボン酸、硝酸コバルト(II)、ピリジンで2次元構造体を作ります。この構造体は350度まで安定で、ゲスト分子を収容できる空間を持つことを報告し、金属有機構造体(MOF)と名付けました。統一した名称の誕生は、この分野が広く認知され、研究が活発化するきっかけになりました。

その後、従来の金属有機化合物の不安定性を克服する新たな方法を考案します。金属原子からなるクラスターを作り、これを有機分子に連結して、立方体の各頂点に金属クラスターを配置し、その間に配位子を挟む安定した結晶を創出するアイデアです。

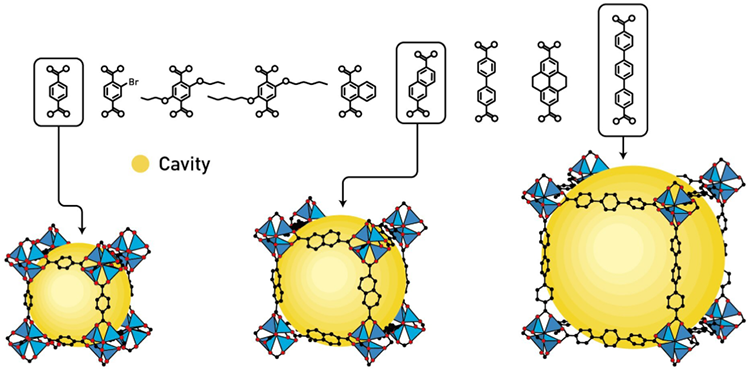

1999年、MOF-5と呼ぶ画期的な構造体が生まれました。Zn4O-カルボン酸クラスターと1,4-ベンゼンジカルボン酸クラスターで構成した構造体でした。安定性が高く、1グラム当たり2,900 m2の広い空間を持つ超多孔性材料で、ゼオライトに勝る性能を示しました。

さらに、金属原子クラスターは変えずに連結する有機分子のみ長さや構造を変えることで、穴のサイズや連結する有機分子の機能が異なる構造体をテーラーメイドで作れることを示しました。特定の分子のみを捕捉し、他を排除するような用途に応じた設計も容易になったのです。目的に応じた設計の可能性が研究者や産業界の幅広い関心を呼び、今では10万を超える多様なMOFが合成されています。

ヤギー氏が開発したMOF-5と、その派生種。有機分子の構造や長さを変えると穴の大きさや特性の異なる構造体ができる。

ヤギー氏が開発したMOF-5と、その派生種。有機分子の構造や長さを変えると穴の大きさや特性の異なる構造体ができる。

(ノーベル財団ウェブサイトより引用)

広がる実用と今後の展開

金属有機構造体は過去数十年にわたり研究されてきましたが、構造を予測し設計できる安定した化合物の合成が可能になったのは、今年のノーベル化学賞受賞者3氏の貢献によるものです。彼らの成果は、実用的な価値にとどまらず、化学の新しい分野を切り開いた点で高く評価されています。

新材料MOFの実用面での寄与は目覚ましく、多様で新たな活用の可能性が次々に報告され、スピンオフ企業や専用工場が生まれるなど、展開が活発化しています。さらに、MOFはリサイクル可能という利点も備えています。

用途の広がりも目覚ましく、メタン、水素、二酸化炭素など特定の気体を選択的かつ大量に吸着できることから、環境対策や燃料貯蔵への応用が期待されています。穴のサイズを調整してタンパク質を保持できる構造体も開発されており、医療や生命科学分野での利用も視野に入っています。このほか、化学分析、物質の分離・選別、燃料電池、触媒、乾燥した空気からの水分回収、水中の有害物質除去、水素製造など、応用範囲はさらに広がりつつあります。

こうした多様な可能性に加え、製造面でもより高い安定性とコスト効率を兼ね備えた手法の開発が期待されており、今後の進展には大きな期待が寄せられています。

(監修:化学プロセス研究部門 化学システム研究グループ 主任研究員 原伸生)

参考文献

Nobel Prize in Chemistry 2025 Popular information

B.F. Hoskins and R. Robson: J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 5962–5964

B.F. Hoskins and R. Robson: J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 1546–1554

Kitagawa, S., Munakata, M.: Inorg. Chem. 1992, 31, 1714–1717

S. Kitagawa, M. Kondo: Bull. Chem. Soc. Jpn. 1998, 71, 1739–1753

V.W. Day, W.G. Klemperer and O.M. Yaghi: J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 5959–5961

Yaghi, O.M., Li, G., Li, H.: Nature 1995, 378, 703–706