CFRP (炭素繊維強化プラスチック)とは?

CFRP (炭素繊維強化プラスチック)とは?

2025/11/26

CFRP (炭素繊維強化プラスチック)

とは?

―CFRPの現状とリサイクルの最新技術―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

CFRP (炭素繊維強化プラスチック)とは?

CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic、炭素繊維強化プラスチック)とは、細くて強い炭素繊維の束をプラスチック樹脂でコーティングした複合材料のことです。鉄の4分の1以下という軽さでありながら、何倍もの強度を持つのが特長です。さびにくく、温度や湿度の変化にも強いため、過酷な環境でも長く使えます。すでに航空機や自動車、風力発電のブレードに加え、ゴルフクラブや自転車などのスポーツ用品にも活用されています。

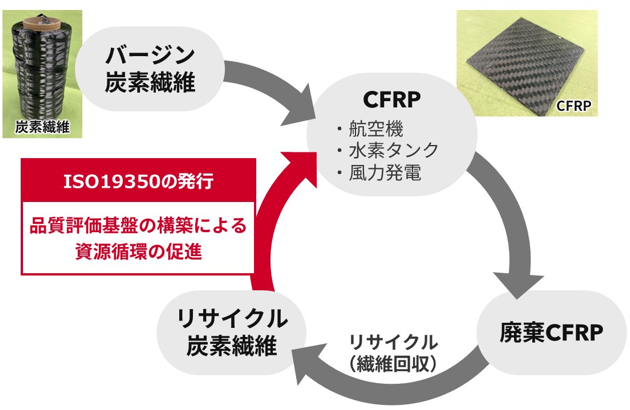

軽くて強い素材であるCFRPは、1959年に産総研が特許を取得した日本発の技術です。これまではリサイクルが難しかったCFRPですが、2025年に産総研が開発した「改良型フラグメンテーション試験法」に基づく評価技術が国際規格(ISO 19350:2025)として正式に採用され、リサイクル材の品質を正確に評価できる道が開かれました。これにより、炭素繊維を再利用できる基盤が整い、資源循環型社会の実現に向けた重要な一歩となっています。CFRPについて技術と社会実装の両面から、マルチマテリアル研究部門セラミック部材プロセス研究グループの杉本慶喜主任研究員と、今井祐介上級主任研究員に話を聞きました。

CFRPとは

高性能素材としての構造と特性

CFRPは、非常に細く高強度な炭素繊維と、それを包むプラスチック樹脂から構成される複合材料です。炭素繊維には、強度に優れるPAN系、剛性に優れるピッチ系などの種類があり、目的に応じて使い分けられます。樹脂には熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂があり、使われる樹脂によって成形のしやすさやリサイクルのしやすさにも影響します。

CFRPの特長は、鉄の4分の1以下という軽さと、数倍におよぶ引っ張り強度を両立している点にあります。さらに、繊維の方向を調整することで、構造に合わせて局所的に強度を高めることが可能であり、さびに強く、変形しにくいため、厳しい条件の中でも安定して使えます。

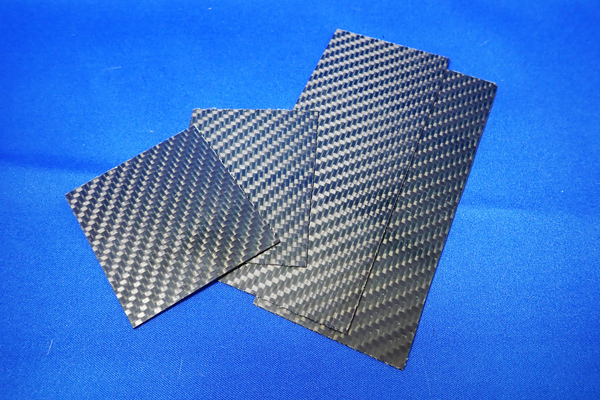

(左)炭素繊維、(中央)炭素繊維(織物)、(右) CFRP

(左)炭素繊維、(中央)炭素繊維(織物)、(右) CFRP

CFRPの用途と産業への普及動向

日本が牽引するCFRP素材の世界市場

CFRPは、日本が世界に誇る先端素材のひとつです。その歴史は、1959年に産総研の前身である工業技術院大阪工業技術試験所が、PAN系炭素繊維の製造に関する特許を出願したことに始まります。以来、日本はこの分野で先駆的な研究開発を重ね、世界市場を牽引してきました。

現在、東レ株式会社、三菱ケミカル株式会社、帝人株式会社などの日本企業が中心となり、世界のCFRP用炭素繊維の約50%以上を供給しています。その技術力と生産能力は国際的にも高く評価されており、特に高強度と高剛性が要求される分野において、その価値は年々高まり続けています。(産総研マガジン「炭素繊維が産総研生まれだったこと、知ってました?」) 。

多様な産業分野で進むCFRPの活用

CFRPは、軽量で高強度という特性から、脱炭素社会や省エネルギー化の実現に貢献する素材として注目されています。特に航空機分野では、2011年ごろから導入されたボーイング787において一次構造材として本格採用され、機体の軽量化とそれに伴う燃費向上に寄与しました。近年ではその用途が風力発電、自動車、水素エネルギー、土木・建築分野へと広がっています。(産総研マガジン「最新鋭旅客機の50%は『炭素繊維』です」)

たとえば風力発電の大型ブレードには風による変形を抑えるためにCFRPが使用されており、自動車では軽量化による燃費改善に貢献しています。トヨタ自動車の水素燃料電池車「MIRAI」では高圧水素タンクに採用されています。土木・建築でもさびにくく軽い特性が評価され、屋外の検査通路などへの活用が進んでいます。

CFRPリサイクルの現状と課題

CFRPリサイクルの課題と産業界の対応

CFRPは優れた素材である一方、廃棄時の処理が難しいという課題があります。複合材であるため炭素繊維と樹脂を分離しにくいという問題があり、処理現場では厄介な素材とされ、多くが埋め立て処分されているのが現状です。また、炭素繊維自体は高価な素材にもかかわらず、ペットボトルのように回収や再利用するシステムがなく、さらに、リサイクル後の繊維の品質が一律でないため、再利用先での信頼性確保も課題となっていました。

しかし近年、環境規制やサステナブルなものづくりへの意識の高まりを背景に、CFRPのリサイクルは産業界でも重要テーマとなりつつあります。特に航空機や圧力容器など、大量廃棄が予想される製品の退役時期が迫っており、本格的なリサイクルの実装に向けた取り組みが求められています。

CFRPリサイクル技術の種類

CFRPのリサイクル技術は、大きく分けて熱分解法、化学分解法、機械的分解法の3つに分類されます(下表)。

これらの技術はそれぞれ一長一短があり、用途や目的に応じた最適な手法の選択と組み合わせが検討されています。

| 手法 |

概要 |

長所 |

短所(課題) |

| 熱分解法 |

高温で樹脂を分解・気化させ、炭素繊維を残す方法 |

比較的高強度な繊維が得られる(最も実用化が進んでいる) |

熱処理時の繊維の劣化とエネルギーコスト |

| 化学分解法 |

溶剤や触媒を用いて樹脂のみを溶解除去する方法 |

低温で処理できるため繊維へのダメージが少なく、質の高いリサイクル炭素繊維が得られる |

処理速度と薬剤管理 |

| 機械的分解法 |

CFRPを粉砕して再生材とする方法 |

コストが安く安全性に優れている |

得られる繊維は短く強度が低い。高性能な構造材への再利用が難しい |

CFRPリサイクル技術の分類

産総研の取り組み

リサイクル炭素繊維の品質の適正な評価方法を開発

CFRPリサイクルの技術的課題として、炭素繊維の品質評価の難しさが挙げられます。使用済みCFRPから回収された炭素繊維は、製造時と比べて長さや表面状態が変化しているため、どの程度の強度や接着性があるのかを定量的に把握する必要があるのです。産総研では、リサイクル炭素繊維の性能評価という課題に対し、「改良型フラグメンテーション試験」という手法を開発しました。この試験は、炭素繊維1本を樹脂の中に埋め込んだ試験片を引っ張ることで、繊維の断裂パターンと長さを分析し、①繊維の強度分布、②繊維と樹脂の界面せん断強度を1回の試験で同時に評価できるものです。

リサイクル炭素繊維は、加熱や化学処理によって表面に変化をきたします。接着性や再利用時の強度確保が重要視される中、この試験方法は国際標準(ISO)にも登録され、信頼性の高い評価法として注目されています。これまでは感覚的に扱われていたリサイクル炭素繊維の品質を「数値で示せる」ようになった点で、産総研の取り組みは業界全体のリサイクル実装に大きな進展をもたらしました。(2025/01/16 プレスリリース)

CFRPの評価・成形・活用をつなぐ産学官連携

産総研は、産学官連携による共同研究を通じて、CFRPのリサイクルや活用技術の社会実装に向けた取り組みを積極的に推進しています。たとえば、株式会社IHIと福井県とは複合材料開発の高度化を目的とした「IHI-福井県-産総研 空のカーボンニュートラル先進複合材料連携研究ラボ」を設立し、航空機用複合材の性能評価や用途展開を支援しています。(2025/03/26 プレスリリース)

また、金沢工業大学とは「ブリッジ・イノベーション・ラボラトリ」の枠組みを通じ、成形加工技術の高度化に取り組んでいます。さらに、ドイツのフラウンホーファー研究機構との提携も進行中です。

こうした研究の積み重ねにより、評価法や成形技術に関する知見を世界水準で共有・発展させる体制が整いつつあります。特に、リサイクル炭素繊維の再利用では、設計・評価・製造を総合的に検討する必要があり、産総研の研究成果は多様な分野への応用を支える基盤技術となっています。

CFRPリサイクルの可能性を広げる最新研究

CFRPリサイクルに関する最新の研究動向として、産総研では「極短繊維の有効活用」に注目した開発を進めています。繰り返しリサイクルを行うと、炭素繊維は長さを失い、構造材としては使いにくくなります。そこで、これらの微細な繊維を樹脂と混合し、3Dプリンター用のフィラメントに加工するという新しいアプローチです。

成形時に繊維が自然とフィラメントが流れる方向に整列することにより、短繊維であっても高い機械強度を得ることが可能となり、強度は整列しない場合の約2倍にまで向上しました。このように、性能を生かす構造をつくることにより、これまで再利用が難しかった素材にも新たな付加価値が生まれる可能性が広がっています。

日本は高品質な炭素繊維の生産で世界をリードしてきましたが、今後はリサイクル分野でもその力を発揮し、日本が中心となってルールづくりを進めていくことを目指しています。こうした取り組みは、リサイクル材料への信頼を高め、持続可能な社会づくりに貢献するものとして、今後ますます重要になっていくと考えています。

※)以下のとおり訂正しました(2025年12月1日)。

訂正前:世界で初めて炭素繊維の製造に関する特許を

訂正後:PAN系炭素繊維の製造に関する特許を