光電融合とは?

光電融合とは?

2025/10/22

光電融合

とは?

科学の目で見る、

社会が注目する本当の理由

光電融合とは?

光電融合とは、光信号を扱う回路と電気信号を扱う回路を融合することです。光電融合の技術を使えば、コンピュータ(半導体)の中でやり取りしている電気信号を光信号に置き換えることができます。光は電気よりも伝送中のエネルギー損失が少ないため、信号を光に置き換えることで省エネ化や高速化を実現できます。生成AIの普及などによって、急激な増加が予想される消費電力量を、光電融合技術を使って少なくすることが期待されています。

産総研は、2025年4月に「光電融合研究センター」を発足させました。世界の半導体メーカー大手も光電融合に関する技術開発を本格化させており、いよいよ実用化の段階に入ってきたと考えられています。光電融合技術は、日本の半導体産業が世界と戦っていくための武器になると期待されています。光電融合技術の現状や課題、そして今後の展望などについて、光電融合研究センターの天野建 研究センター長に聞きました。

光電融合とは

コンピュータの中で流れる「電気」を「光」に置き換える

AI(人工知能)の普及と高性能化に伴い、AIの処理を行うための高性能なコンピュータの需要が世界中で高まっています。生成AIなどの高性能なAIは大量の情報処理を必要とします。高性能なコンピュータは、AIが求める大量の情報処理をこなせる一方で、大量の電力を消費します。AIの処理に使われる電力は今後も増加すると予想されており、消費電力量をいかに抑えるかが重要なテーマになっています。

コンピュータの機能は、その頭脳である「CPU」や、AIに関する処理を行う「GPU」、情報を記憶する「メモリ」など、さまざまな半導体(半導体デバイス)によって成り立っています。半導体の電子回路の中、あるいは半導体の間では、無数の電気信号がやり取りされています。電気信号のやり取り、すなわち電子の制御には電力が必要です。処理すべき情報が多くなるほど、電気信号のやり取りも多くなり、消費する電力量が増大します。

コンピュータによる消費電力量が増大する中、注目を集めているのが「光電融合」の技術です。これは、光信号を扱う回路と電気信号を扱う回路を融合させて、コンピュータの中でやり取りされる電気信号を光信号に置き換える技術です。光信号は、電気信号に比べて伝送中の減衰(エネルギーの損失)が圧倒的に少ないという特徴があります。コンピュータがやり取りする電気信号を光信号に置き換えることができれば、省エネが実現できるのです。

光信号への置き換えは、高速化のメリットもある

光電融合によるメリットは、省エネだけではありません。光信号には、電気信号よりも一度に送信できる情報量が多い(大容量)というメリットがあります。大きなデータを送信するとき、一度に送信できる情報量が限られる電気信号の場合は、データを一時的に圧縮したり変換したりする必要がありましたが、光信号ではその必要はありません。伝送の待ち時間が減るため(低遅延)、全体として情報処理の時間が短縮(高速化)できるのです。処理時間の短縮は、結果的に省エネにもつながります。

光電融合の現状と課題

研究開発から実用化の段階へ

2025年3月、アメリカの半導体メーカー大手であるエヌビディアは、光電融合技術を活用した新しい半導体チップを開発すると発表しました。光電融合技術は、研究開発の段階から、いよいよ実用化の段階に入ってきたといえます。

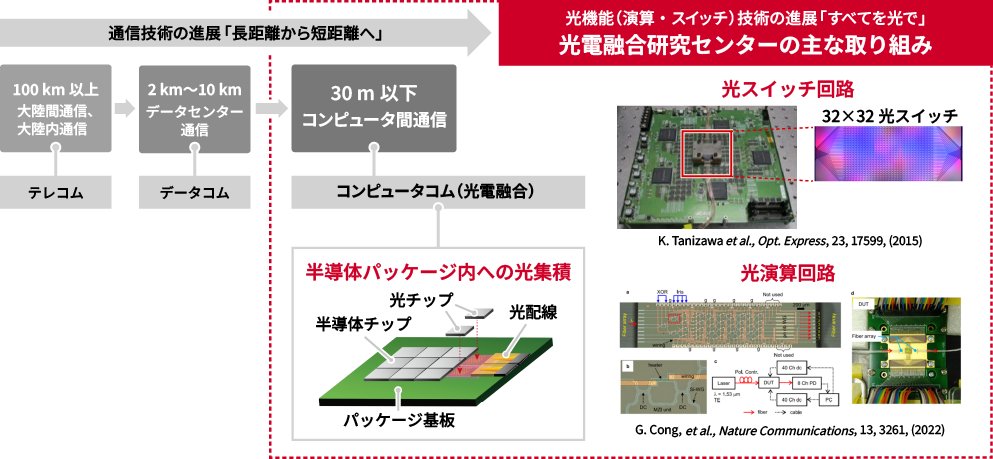

電気信号を光信号に置き換える技術としては、光ファイバーを使った通信ネットワーク(光回線)はすでに広く利用されています。それも広い意味では光電融合といえますが、実用化に向けた開発が行われている現在の光電融合技術は、コンピュータ内部の電気信号を光信号に置き換えようとするものです。具体的には、ボード(半導体チップのまとまり)間の信号や、ボード内の半導体チップ間の信号を、電気から光に変えようとしています。

大量の光ファイバーを接続する新たな技術が必要

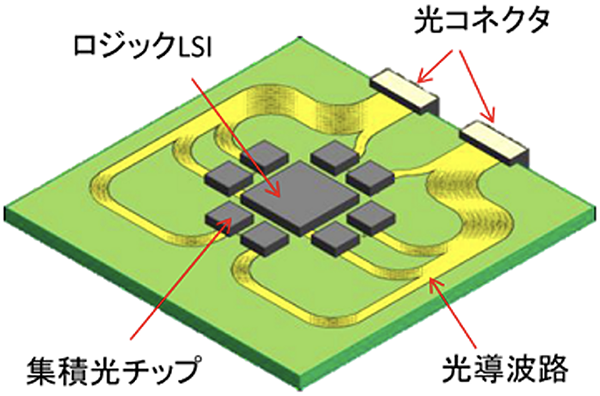

現状は、電気信号と光信号を変換する半導体(集積光チップ)をボードの外に付けることで、ボード間の信号を光化しています。次の段階として、集積光チップを外付けではなく、ボードの中に組み込むことが求められています。そのためには、一つのボード上に光信号を扱う半導体と電気信号を扱う半導体をまとめる「光電コパッケージ」とよばれる技術が必要です。

光電コパッケージの実現には、集積光チップの小型化・高性能化や、1000本近い大量の光ファイバーを半導体チップに精密に接続し、配線する技術を確立しなければなりません。光ファイバーの接続や配線はこれまでの半導体の製造にはなかった技術であり、新たな技術開発が必要となっています。

光電コパッケージ技術の例

光電コパッケージ技術の例

産総研の取り組み

産総研と日本メーカーの技術を組み合わせる

産総研は、企業と連携して光電融合に関する技術開発や社会実装に関する議論を行うことを目的として「次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会」(GDC協議会)を2022年に立ち上げました。電機メーカーや化学メーカーなど、50を超える企業が参加しています(2025年4月現在)。

産総研では光を制御する「フォトニクス(光工学)」の研究開発に力を入れてきました。しかし、光電融合技術には、「エレクトロニクス(電子工学)」の技術も必要です。GDC協議会は、「光」に強みをもつ産総研と、「電」に強みを持つ企業が力を合わせて、日本の光電融合技術を高めていくためのプロジェクトなのです。

これまでフォトニクスとエレクトロニクスは基本的に独立して研究開発が行われてきたため、それぞれの研究者は、互いの技術をよく知らないのが現状です。GDC協議会では、勉強会を開いてお互いの技術情報を交換したり、参加する企業が技術を持ち寄って共同で試作品をつくったりしています。

高い技術を持っているが、日本にはユーザーがいない

日本は、フォトニクス(光)とエレクトロニクス(電)でそれぞれ高い技術を持っているため、光電融合技術も世界的に高い水準にあります。ただし、日本には光電融合技術を使ってつくられた半導体チップを大量に使うユーザーがいないことが大きな課題となっています。ユーザーとは、具体的には先端半導体を設計・製造・販売するエヌビディアやインテルのような企業のことです。

ユーザーの意見を聞くことは、市場で支持される製品をつくるために重要です。GDC協議会の参加企業は日本企業が中心ですが、エヌビディアやインテルもアドバイザーとして参加しており、試作品へのアドバイスなどを依頼しています。

今後の展望

すべてを光に置き換えることが光電融合の究極のゴール

光電融合の最終的なゴールは、コンピュータがやり取りしている電気信号のすべてを光信号に置き換えることだといいます。光で演算をし、その結果を光で別の半導体チップやコンピュータとやり取りします。光信号で基礎的なAI演算には成功した成果もありますが、すべてを光信号に置き換えるにはまだ時間がかかるでしょう。実現すれば、究極の省エネ性能を備えた高速のコンピュータになるはずです。(産総研マガジン「世界初 シリコン光集積回路のみでニューラルネットワーク演算に成功」)

ただし、通信を光で行うことはまだしも、演算を光で行うのは非常に難しく、実現にはまだ多くの技術開発が必要です。光電融合研究センターでは、演算まで光で行うことができるコンピュータの登場は、2050〜2060年代になると予想しています。

光技術の軌跡と光電融合研究センターの取り組み

光技術の軌跡と光電融合研究センターの取り組み

オールジャパン体制で光電融合技術を日本の武器に

日本における光電融合の取り組みとしては、NTTが「IOWN(アイオン)」というプロジェクトを推進しており、特に通信・ネットワーク分野で強みを発揮しています。GDC協議会とIOWNは連携を強化しており、産総研の研究者が光電融合に関する研究成果をIOWNの会議で発表するなどしています。

また経済産業省の「半導体・デジタル産業戦略」では、光電融合技術を日本の半導体産業が世界と戦うための重要な技術と位置づけています。半導体の省エネ化・高性能化を実現させる光電融合技術の発展は、世界のエネルギー問題を解決するために重要であるとともに、日本の産業界にとっても重要なのです。

産総研は、光電融合研究センターを中心にシリコンフォトニクスや、光電コパッケージ、 光スイッチパスネットワークなどの 最先端フォトニクス研究を推進するとともに、エレクトロニクス技術との連携により、光電融合技術の研究開発を進めていきます。これにより、光電融合技術が日本の産業競争力を飛躍的に高め、日本の半導体産業が世界で存在感を取り戻すことを目指します。