探検家志望から南極の地質研究へ——海底堆積物が語る地球の未来【ナゾロジー×産総研マガジン 未解明のナゾに挑む研究者たち】

探検家志望から南極の地質研究へ——海底堆積物が語る地球の未来【ナゾロジー×産総研マガジン 未解明のナゾに挑む研究者たち】

探検家志望から南極の地質研究へ——海底堆積物が語る地球の未来【ナゾロジー×産総研マガジン 未解明のナゾに挑む研究者たち】

2025年10月1日掲載

取材・文 門屋希実, 海沼賢, ナゾロジー編集部

南極はどんなところ?と聞かれたら、どのようなことを思い浮かべるでしょうか。

真っ先に思い浮かぶのは、地球上で一番寒い場所、氷と雪の世界、昭和基地、ペンギン、樺太犬のタロとジロなどでしょうか。

南極を舞台にした作品だと、映画「南極料理人」や、「宇宙よりも遠い場所(通称:よりもい)」というアニメが話題を呼んだため、こうした作品を思い浮かべる人も多いかもしれません。

また、近年、南極大陸を覆う氷の塊である氷床(ひょうしょう)の融解速度が加速しており、このまま続けば近い将来世界の海面が数m上昇するかもしれない、という恐ろしいニュースを耳にしたことがあるかもしれません。

南極は決して簡単に行ける場所ではないため、アニメや映画で描かれている世界は本当なのか? 基地ではどのような研究が行われているのか? 研究者たちは現地でどのように生活しているのか? そもそもどうやって行くのか? など多くの疑問があると思います。

そこで今回、産業技術総合研究所・地質調査総合センター・地球変動史研究グループ長の板木 拓也さんにインタビューを行い、ご本人が南極で体験した貴重なお話の数々をお聞きしました。

こちらの記事は、科学を好きな人を増やすメディア、ナゾロジーでも同時公開されています。ナゾロジーの記事はコチラ

一体なぜ南極に行こうと思ったのか?

――人生において、なかなか「そうだ南極、行こう。」とはならないと思うのですが、一体なぜ南極を目指すことにしたのでしょうか?

板木元々は探検家になりたかったんです。

――探検家ですか!きっかけはなんだったんですか?

板木高校時代から真剣に山登りをしていて、大学でも続けて、ゆくゆくはヒマラヤの高峰に登りたいと考えていました。ところが、高校3年生の頃、腰を痛めてドクターストップがかかり、山登りができなくなってしまいかなり落ち込んでいました。

そんな時、植村直己さん*1の著書で北極圏12,000 kmを犬ぞりを使って単独で走破したエピソードなどを知って感銘を受けました。これがきっかけとなって、垂直方向に進む山登りだけじゃなく、水平方向に進む極地探検に魅せられて、植村直己さんのような探検家になりたいと憧れるようになったんです。

――でも現在の職業は研究者ですよね。探検家と研究者はあまり結びつかないのですが、どのような心境の変化があったのですか?

板木大学に入学した時、登山や探検ができる部活が無かったので、自分で探検部を作り、医者に止められていましたが結局山登りなどの活動をしていました。

ただ、周りの本気で冒険や探検を職業にしようとしている人たちはすごい人が多くて、その中で自分が勝ち残れるのか自信が持てなくなってきました。それに進路などを真面目に考えるようになると、これがあまり現実的な夢じゃないなってことを意識するようになって来たんですね。

ここで高校からの夢が破れた気分になっていたんです。

でも探検っていうのは自然の中に入って色んなことを探り調べるものですよね。大学3年生の頃に地質学や海洋学など野外調査をベースに研究する自然科学について知っていくと、これはかなり探検に近いんじゃないかと感じたんです。そうして将来のことを考える中で、だんだんと研究者を志すようになりました。

――では大学時代はどのような研究をされていたのですか?

板木学部では海洋開発工学、大学院では地球環境科学を専攻しました。

でも研究の道を進みつつも、やっぱり心の底には「植村直己さんも行けなかった南極に行ってみたい」という思いがあり、卒業論文は南極海の堆積物をテーマに選んで、なんとかこれをきっかけに南極に行けたら、なんてことを考えていました。

ただ、大学院に進んで本格的に研究を始めると南極ばかりにこだわってもいられず、船で世界中の海域を調査して回りました。

南極には行けませんでしたが、これはこれで結構楽しかったです。

――学生のときから、世界の海を調査して回っていたんですね!学生時代に行った調査で特に思い出に残っている場所はありますか?

板木北極ですね。実は大学院生のとき、博士論文が仕上がらなくて悩んでいた時期があって、その時の研究室の教授に「君、北極に行ってきなさい」と言われ、論文もまとまらぬまま北極への調査船に乗り込みました。

当時の北極は今と比べて夏でも氷がたくさんあり、夜は安全のために船が動かせずエンジンを切って真っ暗な海上を漂っていました。そうすると、北極海は陸に囲まれている上、氷も張っているから波が立たなくて本当に静かなんです。おまけに、周りに大きな町がなくて光が届かないし、いつも曇っているので夜は何も見えません。

ただ、調査に行った1カ月のうちほんの2、3日だけ晴れた日があって、船の人が声をかけてくれたので、甲板に出てみたんです。そしたら、真っ暗な静寂の中、無辺な夜空にものすごい数の星や天の川が広がっていて、流星群が次々と流れてくるんです。そこに緑とかいろんな色のオーロラのカーテンがバーっとかかっていて、その光景を見たらもう感動して涙が出ました。

――とても幻想的ですね。オーロラといえば、ちょうど最近も太陽活動周期の極大期で、極域近くではオーロラがすごいって話題になっていましたよね。

板木太陽活動周期って11年周期で変動しているんですが、当時私が北極を訪れたときもちょうど太陽活動の極大期だったんです。実際に見た時はオーロラの光が手の上に降ってきそうな感覚で。これってつまり自分の掌に降ってきているのは宇宙なんだと感激しました。

そしたら、日々悩んでいたことがとてもちっぽけに思えて、全部吹っ切れました。

オーロラのように極域でしか見られない光景にはなぜか人を動かす力を感じます。その頃からやっぱり極地の研究をやりたいなと思っていました。

夢の南極調査が実現した経緯

――産総研に入所してからも頻繁に海外へ調査に行っていたのですか?

板木いえ。産総研での仕事は、主に日本周辺海域の海底の地質図を作ることなので、海外での調査はそこまで多くないし、ましてや南極となると行く機会はありませんでした。

――それではどのような経緯で南極での調査が実現したのでしょうか?

板木2020年に約77万4000年前から12万9000年前までの地質年代の名称として「チバニアン(千葉時代の意)」が新たに認定されたのですが、このプロジェクトに私も携わっていました。

そこで出会った国立極地研究所の研究者からある日、「南極観測船の“しらせ”で海底堆積物を掘削できないか?」と相談を受けて、二つ返事で引き受けました。

――チバニアンといえば、日本の地名が初めて地質年代につけられた歴史的快挙ですよね。ニュースでも板木さんのお名前をお見かけしていましたけど、そこが南極へ行くきっかけにもなっていたんですね。

余談ですが、なぜ地名が地質時代の名称になるんですか?

板木時代の名前なのに地名を使うのが感覚的に分かりづらいというのは、講演していてもたまに一般の方から聞く意見ですね。

確かに世界中に同じ年代の堆積物があるんですが、それぞれの場所で見つかる堆積物を同じ時代のものだと認定するためには、比較できる基準の地層サンプルが必要ですよね。そうしないとバラバラに年代を判定してしまって、その地層の本当に正しい時代がわからなくなってしまいます。

なので、チバニアンであれば、房総半島の千葉にある地層がこの時代の基準ですよ、というのが分かりやすいんです。だから地質時代には地名を入れるようになったんです。

チバニアン以外にも、有名なジュラ紀はフランスとスイスの国境にあるジュラ山脈に由来しています。

――なるほど。そんな新しい地質時代の発見に関わりながら、さらに南極調査の夢まで叶えてしまうなんて信じられない出来事ばかりですね。

ではチバニアンの発見のすぐ後に、今度は南極へ行かれたんですか?

板木いえ、2016年にこの相談を受けて、実際に南極へ出発したのは2019年11月でしたので、準備期間に約4年使っています。

――そんなに準備期間ってかかるものなんですね。こういった準備ってどういうことをされるんでしょうか?

板木私はまずは家族の説得からでした(笑)

研究としては、“しらせ”に限らないんですが、日本の南極観測船で本格的に海底を掘削するという例が過去に無かったので、調査のノウハウを作るところから始める必要がありました。

なので“しらせ”で堆積物を採取できるか確認するため何度も見学に行ったり、他の研究者と掘削方法を協議したりしながら運用手順を構築しました。

あとは、南極という特殊な環境下での調査には危険がつきものなので、そのための安全訓練などですね。

――調査のノウハウを作るところから準備されてたって聞くと確かに準備に4年という話も納得ですね。

でも最初にしたのが家族の説得というのが面白いですね(笑)今回のお話を伺うって決まったときに思い浮かべていたのが、「南極料理人」って映画だったんですが、その映画でも家族の説得から始まるんですよ。

板木実は、私が妻に納得してもらえたのはその「南極料理人」の映画を一緒に観たからなんですよ。南極に良いイメージを持ってくれたみたいで、映画を見てから「行っていいよ」って。

――実際南極行かれた方がこの映画を説得に使ったなんて、映画スタッフが聞いたら喜びそうですね。そういう作品って見ていてどこまで実際に近いんだろうって考えてしまうので、こういう話が聞けると嬉しいですね。

板木それで言うと「よりもい(宇宙よりも遠い場所)」って作品も、アニメですけど非常にリアルに作られてましたね。

――その作品ご存知なんですね。編集部にもその作品が好きな人が多くて、でもアニメだから聞いても大丈夫かなって話していたんですが。

板木あの作品は極地研も協力しているので、私が南極へ行くときに“しらせ”の中で流れていたんです(笑)それを見てすごく良くできているなと感心しました。

――ええ!? そうなんですね。話題になっていた作品なので、実際行かれた方から見てもリアルって言われるとファンは嬉しいと思います。

その作品の中で南極周辺の海はすごく荒れているというエピソードがありましたが、板木さんが南極まで行くときの道中もそれほどすごい状況でしたか?

板木「吠える40度、狂う50度、叫ぶ60度」というやつですね。この海域では強い偏西風が吹いていることに加えて、周囲にほぼ陸が無く摩擦が起きないので、風が弱まらず海が非常に荒れるんですね。

南極大陸に近づくほどさらに強い風が吹いているので、緯度を50度、60度と南に進んでいくと海の荒れ方もより強烈になっていくんです。

――「よりもい」では主人公たちがとんでもない船酔いに苦しんでいましたが、体調は大丈夫でしたか?

板木それが、私が行った時はなぜか低気圧に当たらなくて(笑)甲板に波がバシャーみたいな衝撃映像を撮りたくてブリッジで待っていたんですけど、そんなことにはなりませんでした。

それでも船は結構揺れたので、乗っていた人の半分くらいは船酔いで部屋から出てこられなくなっていましたが、本格的に低気圧に出会っていたらほとんどの人が動けなくなっていたんじゃないかな。

ちなみに私は船酔いに強くて、そんな状況でも「全然平気」とアピールするつもりでいたので、あまり揺れなくてちょっと残念でした。

2020年、昭和基地へ向かう「しらせ」

2020年、昭和基地へ向かう「しらせ」

――日本から南極ってどのくらいかかるものなんですか?

板木昔は日本から観測船に乗り込んで南極まで行っていたようですが、今はオーストラリア南部のフリーマントルまで飛行機を使って、そこから港に停泊している“しらせ”に乗船して出発します。ですので、途中の海域で調査したりせず、真っ直ぐ南極に向かったら大体2週間くらいで着くと思います。

――よく極域へ行く調査船は氷に囲まれて立ち往生するって話を聞きますけど、実際南極海は氷で塞がっていることが多いんですか?

板木最初の氷山を見かけて数日経つと氷の海に到達します。そうなるとラミング航行といって、船を一度200〜300 m後退させてから全速前進して氷に乗り上げ、船の重さで氷を砕く、というのを繰り返して進んでいくんです。

氷がそこまで厚くなければ1日数十kmくらいは進めますが、揺れと音がすごくて24時間地震が起きているような感覚です。

あまりに氷が厚いとそれ以上進めず引き返すことになるのですが、当然バックして戻るわけにはいかず、船首を180度転回する必要があります。これも氷を割りながらになるのでUターンするだけで2日以上かかります。

――氷の間で身動きが取れなくなることもあるんですか?

板木実際に閉じ込められて他国の船に助けてもらった、なんて話も昔はありました。

ただ、“しらせ”は厚さ1.5 mまでの氷海なら時速3ノット(時速5.6 km程度)で連続した砕氷航行が可能な、世界でもトップクラスの砕氷能力を持つ船なので、もし“しらせ”が動けなくなったら助けに来られる船はないでしょうね。

極寒の南極生活は過酷だけど楽しい

――南極にはどのくらい滞在されたんですか?

板木南極観測は、夏の3カ月間滞在する夏隊と、1年を通して滞在する越冬隊に分かれているんですが、私が参加したのは夏隊だったので、2019年11月に南極に向けて出発して2020年3月に帰国しました。

――南極の滞在場所というと昭和基地が有名ですが、ずっとそこを拠点にする感じなんですか?

板木昭和基地にも数日間滞在しましたが、基本的には基地から出て調査をしていたので、キャンプをしながら野外で3週間ほど過ごしました。

昭和基地に滞在した時は、夏隊用の宿舎で過ごしました。居心地が良いとはいえませんが、無人の山小屋に似たような雰囲気がなんとなく懐かしい感じがして私は好きでしたね。

キャンプでは、ミーティングや食事スペース用の大きなテントの他に個人用のテントが割り当てられていて、そこで生活していました。

南極での生活拠点となるキャンプ地の全景

南極での生活拠点となるキャンプ地の全景

――南極のキャンプってどんな感じなんですか?

板木発電機とかガスコンロは持参してました。食料と水は減ったら、無線の定時交信で“しらせ”からヘリで運んでもらっていました。

ただレタスなんかの新鮮な生野菜は手に入らないので恋しくなりましたね。そんな時に有り難かったのがリンゴで、「ふじ」のように長期保存に適した品種があって、4カ月経っても美味しく食べられました。これにはちょっと感動しました。

あと、個人的にビールを1日3本換算として360本くらい持ち込んだんですけど、仲間にも分けたりしているうちに思ったより早く減っていって、最後の1カ月あたりは枯渇したのが地味に困りましたね(笑)

――そう聞くとほんと登山やキャンプの延長みたいで楽しそうですね。

南極って通信環境はどうなっているんですか? 滞在中、家族と連絡は取ったりすることはできるんですか?

板木家族と連絡はほぼ取れなかったです。僕が行った当時、衛星電話はありましたけど結構お金がかかりましたし、インターネットもつながりはしましたが、かなり制限があってネットで動画の再生は厳しい状況でした。

――先程の映画の話もそうですが、南極基地では閉鎖された環境で隊員が精神的に参ってしまうという問題を見かけますが、外部との通信も限られていると、精神的にキツくなったりしませんでしたか?

板木私は楽しかった記憶しかないですね。

越冬隊だと一年半と期間が長い上に、冬は極夜で太陽が昇らないので、かなり精神的に辛い状況になるようですが、私は夏に行ったので白夜で太陽も一日中出ていたし、毎晩仲間と飲んで、まるで大学の寮生活みたいですごく楽しかったです。

それから、ペンギンにはかなり癒されました。南極のペンギンは人を知らないから怖がらずに好奇心で近づいてくるんです。作業している横に10羽くらいでゾロゾロやってくるのがもう可愛くて。

群れで移動中に1羽遅れたらそいつをきちんと待ってから進んだり、親ペンギンが子ペンギンの世話を一生懸命したりしている姿を見ると、こうやって彼らは厳しい自然の中で生きているんだなと感心して、一気にペンギンのファンになりました。

ただ、営巣地付近は糞がものすごくて凄まじい臭いでしたね。それはちょっと幻滅しました(笑)

――動物園ですらすごく臭いですし、それは確かに現地に行かないと感じられない事実ですね。他にも南極ならではのエピソードや珍事件ってありましたか?

板木そうですね、アザラシのミイラが陸上の至る所に転がっていた……とかでしょうか。

アザラシは体に油が多いことに加え、南極が低温かつ乾燥しているため、分解者となる微生物が少ない環境なのでミイラ化しやすいんです。陸上の調査で歩き回っていると、あちこちでアザラシのミイラを見かけるんです。

以前にこれらのミイラがいつのものか調べた研究者がいるそうですが、ほとんどが2,000〜3,000年前のものだったそうです。私たちが見たミイラもそのくらい古かったのかもしれません。びっくりですよね。

ペンギンが子育てしている「ルッカリ(営巣地)」と板木さん

ペンギンが子育てしている「ルッカリ(営巣地)」と板木さん

南極の海底堆積物から地球の歴史を解き明かす

――南極の面白いエピソードを色々聞いて来ましたが、ここからは板木さんが南極で行っていた研究のお話を聞いていきたいと思います。

南極の海底堆積物を調査していたというお話も出ましたが、板木さんが南極で行っていた調査というのは、具体的には何を調べる調査だったんでしょうか?

板木地層を見ると、それぞれの時代に地球の環境がどうなっていたかを知ることができます。南極の海底堆積物を調べると、南極の氷床が時代ごとにどのように変化したかが理解できると期待されているんです。

氷床の変化は地球全体の海面変化に影響するので、これからどんどん氷床が融けていくとなれば日本の沿岸が削られるなど世界的な影響が出てくるでしょう。

こういう誰もが聞いたことのあるような予想はシミュレーションで行うんですが、過去に気温が上昇していた時代の氷床の状況などが詳しく分かれば、今後温暖化が進む私たちの時代で何が起きるかも上手く予想できるようになるかもしれません。

私たちはこういうことを“システムを理解する”と言うんですが、こうした将来予想のための材料を提供していくのが大きな目的です。

――確かに現在起きている問題として、温暖化の影響で南極大陸を覆う氷の塊(氷床)が減っているという話はよく耳にしますね。

板木1つ注意しないといけないのは、現在の南極の氷床の変化が温暖化で起きているのか、もっと他にも要因があるのかははっきりしていないという点です。

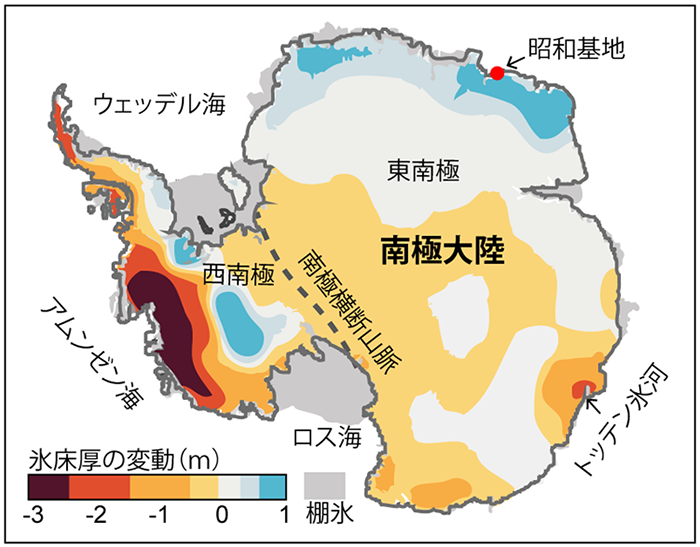

氷床の増減は衛星で継続的に南極の標高を計測して判断しているんですが、標高データだけでいえば、西南極ではどんどん氷床が融けて減少しているのに、逆に昭和基地がある東南極では増加しているように見えるんです。

氷は海水が蒸発して発生した水蒸気が内陸に運ばれて、雪として降ることで形成されます。数年に一度ドカ雪が降ることもあって、それが観測データに影響してるんじゃないかと考える研究者もいます。

いずれにせよ、氷床の変化というのは南極で一様ではなく、温暖化の影響で南極の氷がどんどん融けているかは観測からはまだ断定できていない状況です。

南極の氷床厚変動を表した図

南極の氷床厚変動を表した図

出典:地質標本館 特別展「南極の過去と現在、そして未来-研究最前線からのレポート-」ブックレットp8より引用

――南極の氷床って減っているばかりと思っていましたが、場所によっては増えている可能性もあるんですね。

氷が形成される仕組みから考えると、今後、地球の気温が上がれば海水の蒸発が増えて、その分雪が大量に降って、どんどん氷床が増えていくこともあるのでしょうか?

板木実は数百万年前に地球が現代よりもずっと暖かかった時代があって、その時は氷床がかなり厚かったというモデルも発表されています。このモデルのような条件が重なれば、あり得ない話ではないでしょう。

そういう問題をはっきりさせるために、氷床がどういった海水温や気温ならどういう状態になるかというデータを過去の記録から示して、それと一致するようにシミュレーションを作っていくことが大切なんです。

――こうした地層はどのくらいの量を調査して、どのくらい昔のことまでわかるものなんですか?

板木海底堆積物は、我々が海底コアと呼ぶ柱のような形で採取してくるんですが、堆積速度の遅い場所だと、水深800 mの海底で採取した2 m程度の海底コアから、約1万年分のデータが取れたことがあります。

南極調査で採取された海底の堆積物コア

南極調査で採取された海底の堆積物コア

――2 mで1万年分も地球の変遷がわかるんですね。具体的にはどうやって地層から過去の状況を理解するんでしょう?

板木そうですね、例えば、石ころの地層から泥の地層に変化している海底コアがあったとします。

まず、石ころの地層について考えてみましょうか。この石ころというのは、南極では氷河が大陸を削って運ばれてきたものなんです。つまり、石ころを多く含む地層が形成された時代は、南極の氷河がこの海底コアの採取地点付近まで張り出していたと考えられます。

次に、泥の地層について考えてみます。この地層を顕微鏡下で観察すると、珪藻や放散虫など微生物の化石(微化石)を大量に含むことがわかります。微化石が沢山みられるということは、この時代はプランクトンなどが繁茂するような豊かな海だったことが読み取れます。

つまりこのコアを採取した地点は、石ころの地層の時代には、南極沿岸にせり出した棚氷が広がっていて、その下の海中には太陽光が届かなかった。だけどその後、気温上昇など何らかの原因で氷床が後退し、太陽光が海中に差し込むようになって微生物の繁殖が活発化して、泥の地層の時代に移行しただろうと推測できるんです。

地表の状況推測に関してこれはほんの一例で、もうちょっと難しいことを言うと、堆積物試料表面にX線を照射して元素濃度変化を測定したり、アイスコアと呼ばれる陸地の氷を地層のように取り出した試料と比較したりと、実際はさまざまなアプローチで解析しています。

泥に含まれる非常に小さな微生物の化石(微化石)

泥に含まれる非常に小さな微生物の化石(微化石)

特に南極は地球のシステムを理解する上で重要な場所です。とはいえ、一つの地域でわかることは限られているんですよ。だから、南極以外の地域から色々な痕跡を調べることで、ようやく地球全体で何が起きていたのかわかってくる。私の研究はそのための断片を集めている段階なんです。

――まるで探偵ですね。

板木まさに! 地質学者って探偵なんですよ。

南極の海底掘削はどのように行うのか?

――今回の研究のお話は海底掘削という作業が特に重要でしたが、海底の掘削ってどうやってやるんですか? 地質調査などは重機を使ったボーリングのイメージがありますが、深海にそういう重機は持ち込めないですよね。

板木海底堆積物の採集は、大口径グラビティーコアラーと木下式グラブ採泥器という機材を使用して船上から行うんです。

大口径グラビティーコアラーというのは重量約600 kgもある重たい機材で、ざっくりいうと、錘の付いた巨大な鉄パイプみたいなものです。これを船の甲板から下ろして、ズブって海底に突き刺すと、堆積した泥を柱状に採取できるんです。

それから、木下式グラブ採泥器っていうのは、主に海底の表層付近の堆積物を採取するための機材です。これはショベルカーのショベル部分を2つ使ってハサミのようにしたもので、海底の泥を掴むようにして採集します。

――最初に南極で調査をするために、いろいろと準備期間を使ったってお話がありましたが、南極ならではの工夫などもあったんですか?

板木大口径グラビティーコアラーは通常、天秤みたいになっていて錘が着底すると天秤部のトリガーが外れて採泥部が自由落下し、海底に貫入する仕組みになっているんです。

でも、南極の場合、海面の流氷に当たって誤作動する恐れがあります。600 kgもある機材が、氷に当たって誤作動してしまうと空中で外れてかなり危ないので、今回は天秤の部分を外して機能させるように工夫しました。

他にも機材が凍結しないよう、ヒーターを使ったり、調査前にお湯で凍結部を溶かしたり、凍結対策が大変でしたね。

ただ南極ならではの利点もあって、海氷がしっかりと張っていれば、海氷に船を固定して作業ができ、波浪の影響も受けないので、船の定点維持が比較的容易ということもありました。

前人未到の海域で海底から採取したコアを引き上げる様子

前人未到の海域で海底から採取したコアを引き上げる様子

――状況を聞くと、やはり厳しい環境での調査はいろいろと大変なんですね。

陸上でもキャンプをしながら調査をされていたとおっしゃられていましたが、陸の調査というのはどういうものだったんですか? 3週間もキャンプしながら調査したということでしたけど。

板木湖の中にある海底コアをボートに乗って採取していました。

――え? 湖から海底コアが採れるとはどういうことですか?

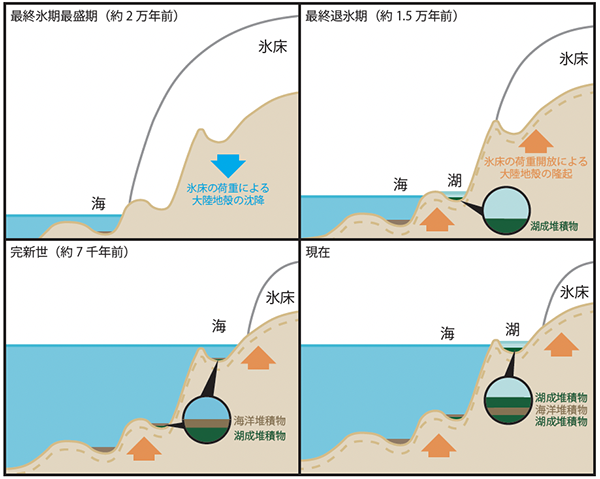

板木実は南極には、昔は海だった湖が存在するんです。

氷床というのは非常に重たいので、氷床が拡大するとその重さで地殻が沈んでしまうんですが、氷床が縮小すると今度はその重さから解放されて地殻が隆起してくるんです。

氷床の下にある南極大陸は、大半が現在の海面の高さよりも低くなっているので、地殻の隆起により元々海だった所が湖になったりします。

だから、場所によっては、約2万年前には氷床の下にあった地面が、約1.5万年前に氷床の融解で湖になって、また約7千年前に海面上昇で再び海に沈み、現在は氷床の縮小による地面の隆起で湖に戻っている、なんてことが起きます。

海水準が変動することで沿岸の堆積物が変化することを示した図

海水準が変動することで沿岸の堆積物が変化することを示した図

出典:標本館 特別展「南極の過去と現在、そして未来-研究最前線からのレポート-」ブックレットp18より引用

なのでここに溜まった泥からは、海と湖両方の痕跡があって、変化したタイミングを調べていくと、いつから海でいつ湖になったかなどがわかります。

こうしたデータを利用することで、精度の高い環境変動予測モデルを作れるんです。だから、非常に注目度が高く、今、南極のあちこちで研究しているところです。

――この調査をしている様子の写真って、不安定なボートに機材を立てていて見るからに怖そうですね。

板木結構怖いです(笑)作業に夢中になっていると、いつの間にか風向きが変わって外からバーっと氷が入ってきて、氷に囲まれて帰り道がなくなることも。

でも、調査に使うボートはゾディアックボートという特殊なボートで、一部が破損しても他の部分に影響しない設計になっています。しかも、舳先を氷に乗っけて自分の体重をかけることで、砕氷船みたいなことをやって道を作りながら進めます。

なので、帰り道がなくなっちゃったら、山の上から監視している調査員からどのあたりの氷が薄そうか指示をもらって、自分で氷を割りながら帰ってきます。

ボートの上での採泥作業

ボートの上での採泥作業

――ええ? 人力砕氷船ですか。恐ろしい調査ですね。

板木本当に危なかったのだけど、さっき話したように元々探検が好きだから、むしろワクワクしました。

――そう聞くと本当にこのお仕事が向いてらっしゃいますね(笑)

こういう調査の資料写真って良い天気で撮っている物が多いですが、実際は結構天候って荒れているんでしょうか? 南極というと荒れた天候のイメージがありますが。

板木私が行ったのは夏でしたが、それでもブリザードが来ることはありました。

さすがにブリザードが来たら調査を中止してテントの中で待機するしかないです。テントが潰されかけたり、固定していたロープが切れたりといったトラブルもありましたね。

ただ、キャンプ地は内陸寄りなので、昭和基地がある沿岸よりは気候が穏やかで、命の危険を感じるほどではなかったです。

夢を叶えるのに遅すぎることはない

――近年、南極氷床の融解と世界の海面上昇が想定上の速さで進んでいるといわれていますが、この問題に関して現時点でどのようなことがわかっているのですか?

板木実は、今凄い勢いで南極の氷を融かしている犯人は海水なんですよ。

一見南極大陸って海水面の上に出ているように見えますけど、見えているのは氷床で地盤は海底にあるんです。この氷床が海水面に迫り出したのが棚氷で、海に浮かんでいる状態になっています。

この棚氷と地盤の間に大西洋から暖かい海水が流れ込んでくると、棚氷をどんどん融かし、棚氷がバリッと折れて外海へ流れ出してしまう。すると、また新たな氷床が迫り出してきてまた棚氷ができ、それも暖かい海水の流入で融けて…というのがどんどん繰り返されていくんです。

1万年前にも氷床が一気に融けていたことがわかっているんですけど、どうもその時も暖かい海水が入り始めたことが原因だっていうのが段々わかってきたんです。

現在は、かつては仮説だったものが、ようやく暖水の影響で氷床の融解が進んでいたと明らかになってきた段階です。

これかどんどん加速する可能性があるのか、もしかしたらそうじゃない可能性があるのか、それを明らかにするのが次のステップというところです。

――研究が進んできたとはいえ、地球環境についてまだまだわからないことが多いんですね。

板木そうですね。ただ、やっぱり正確な将来予測をするためのデータを提供するという我々の最終目標は変わりません。

世界で初めて温暖化の数値計算を行なってノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎さんの研究のように、環境変動の予測はコンピュータを使った数値によるシミュレーションが王道なんですけど、そこに入れる境界条件となるようなデータを提供したいです。

過去に起きた事実をもとに、こういう条件ならどういうことが起きる、という指標にしてもらえるような研究成果を出していきたいと思っています。

――本日は大変貴重なお話をありがとうございました。最後に、南極での経験を通して感じたことをお願いします。

板木49歳の時、ようやく南極に行くという夢が叶い、正直自分にびっくりしました。

49歳になってもこんだけ夢をもてるんだって。よく「大人になったら夢なんてなくなっちゃう」みたいな話がありますけど、あれは嘘で、別に年齢なんか関係ないんだと。

だって、大学生の時に叶わないだろうと思った夢が50歳近くになって実現できたわけですから。夢はずっと持ち続けるもんだなと改めてそう思います。

板木さんが一番お気に入りの写真。トッテン沖に停泊している「しらせ」から撮影したもの

板木さんが一番お気に入りの写真。トッテン沖に停泊している「しらせ」から撮影したもの

研究者というと難しいことをしている、一般とは縁遠い人という印象を持つ人は多いかもしれません。

しかし、今回お話を伺った板木さんは、高校生の頃探検家に憧れて、南極へ行く夢を抱き、そこから地球の自然環境対する研究の道に進んだ研究者でした。

その研究活動も、聞いているとまさに探検家。世界の海を航海し、世界の果ての南極でキャンプをして、太古の地球の姿を探り、明らかにしようとしています。

今回お話を伺った2日後にも、また調査船に乗って1カ月以上の航海に出るそうで、港に寄ったときしか連絡つかないかもと笑っていました。

自分の興味を抱いた世界を深く探る研究者の世界というのは、そんな様子を見ていても非常に魅力的に感じられます。

近年では、南極の氷床の融解が大きく報じられるなど、環境問題に対する関心が高まっています。

一方で、環境問題はあまりにもスケールの大きな話で、どこから興味を持って、どう関わっていけば良いのかわからない、という側面もあります。

しかし、今回の南極の海底堆積物に関するお話のように、地球環境の変遷から辿ってみると意外な発見も多く、地球環境についてもっと知りたくなるかもしれません。

また、このように様々な環境変動が解明されてきた背景には、長い年月をかけて研究を行い、地球環境という壮大なテーマに挑んできた研究者たちの功績があることを忘れてはいけません。

ますます将来の地球環境予測の精度が向上すれば、それに基づき、環境問題へのより効果的な対策も可能となるかもしれません。

生命を支える地球環境に対する理解をもっと深めていけたらいいですね。

*1: 植村直己:うえむらなおみ。世界最高峰エベレストに日本人で初めて登頂した登山家、冒険家 [参照元へ戻る]

関連リンク

ナゾロジーおすすめ記事リンク

地質調査総合センター

地球変動史研究グループ

板木 拓也

Itaki Takuya