培養肉とは?

培養肉とは?

2025/08/27

培養肉

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

培養肉とは?

培養肉とは、動物の細胞を研究室や工場などで増やしてつくられた食肉のことです。広大な牧場を必要としないため土地や水資源、飼料を節約でき、今後の人口増加による食料不足を解決すると期待されています。培養肉をつくること自体は技術的にすでに可能となっていますが、どのような細胞が培養肉に適しているか、製造コストをどのように下げるかといったことが社会実装に向けた課題となっています。

培養肉は、人口増加に伴うタンパク質供給を担う切り札として期待されており、2040年の肉類市場の35 %を培養肉が占めるという予測もあります。家畜の飼育に比べて土地や資源の制約が小さく、環境負荷の低減の面でも期待されています。培養肉の歴史と現状の課題、産総研の取り組みなどについて、細胞分子工学研究部門の寺村裕治研究グループ長に聞きました。

培養肉とは 細胞を増やしてつくる食肉

培養肉と代替肉の違い

培養肉とは、動物から取り出した非常に小さな細胞を培養液という液体の中で増やしてつくった食肉のことです。培養とは、細胞分裂によって細胞を増やす作業のことをいいます。

培養肉が初めて世に出たのは2013年とされています。オランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授らのチームが、細胞培養によってつくった肉をパティにしたハンバーガーの試食会を開きました。これを機に世界各地で培養肉の製造、販売を目指すスタートアップ企業が生まれ、現在では研究機関や大手食品メーカーも研究開発に取り組んでいます。

ちなみに、培養肉と似たような言葉に代替肉があります。培養肉は動物細胞を増やしてつくるのに対して、代替肉は豆や小麦などの植物を原材料としたものです。代替肉は大豆ミートやプラントベース食品とよばれることがあり、今ではスーパーやカフェなどで気軽に買うことができます。

なぜ培養肉が注目されているのか

培養肉が注目されている背景には、人口増加による深刻な食料不足、特にタンパク質不足が懸念されているからです。日本のように国土が狭く、食料自給率が低い国ではより顕著な問題であり、食料安全保障にも関わります。

また、畜産業による地球環境への負荷を軽減できるともいわれています。畜産は広大な土地を必要とし、家畜のための水や飼料も確保しなければなりません。その点、培養肉は工業的に生産することで効率が高まるため、狭い土地でも水を抑えながら製造できると見込まれています。ウシがゲップで排出するメタンなどの温室効果ガスも大きく削減できることから、持続可能な開発目標(SDGs)の「飢餓をゼロに」「気候変動に具体的な対策を」「陸の豊かさも守ろう」の達成にも貢献できると期待されています。

こうした背景もあり、培養肉は将来的に大きく伸びると予想されています。米国のとあるコンサルティング会社の2019年時点での予測では、現在90 %以上を占める従来の肉類は2040年に40 %まで落ちる一方で、培養肉は35 %、代替肉は25 %までシェアを伸ばすとしています*。また、日本の食品会社が2019年に行ったアンケートでは、培養肉が食糧危機を解決するという説明を受けると約半数が培養肉を食べてみたいと回答しており、日本でも関心は高いようです。

しかし、2025年時点で一般の人が培養肉を食べる機会はほとんどないのが実情です。唯一スーパーで購入できるのがシンガポールで販売されている冷凍された培養チキンであり、アメリカではレストランで提供されたことがある程度です。他にもいくつかの国で当局からの販売が承認されているものの、実際の販売にはまだ至っていません。日本では、厚生労働省と消費者庁が中心として、製造における安全性確認について議論しているところです。

培養肉の製造方法と課題

培養肉の製造方法

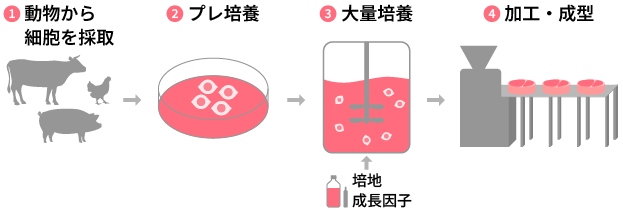

培養肉の製造工程を解説します。まず、ウシやニワトリなど一般的に食用とされる動物から細胞を無菌的に採取します。次に、培養に適した細胞を選別し、ある程度の数まで増やすプレ培養を行います。その細胞を大量培養した後に細胞を回収し、加工・成形をして食肉のような見た目になるよう仕上げます。

製造工程の中で主な課題になるのが、どの細胞を用いるか、大量培養でどうコストを抑えるかの2点です。

培養肉製造工程の模式図

培養肉製造工程の模式図

どの細胞を用いるか

生体内の細胞のほとんどは無限に増え続けるわけではなく、細胞分裂できる回数には限りがあります。そのため、培養肉の製造では、ほぼ無限に分裂できる細胞を用意する必要があります。培養肉に適していると考えられる細胞の種類には初代細胞、胚性幹細胞(ES細胞)、不死化細胞などがあります。

初代細胞とは、生体から採取したそのままの細胞のことです。筋繊維には筋肉の再生に関わる衛星細胞(サテライト細胞)という幹細胞があり、それを採取して培養する方法です。これに対してES細胞は、受精卵から数日経過した胚から採取した細胞で、ES細胞も無限の増殖能がある上に筋肉を構成する細胞に変化できる性質があります。

不死化細胞は、通常の細胞に何らかの方法を用いて無限に増殖できるようにしたものです。不死化細胞には、化学物質などの刺激によって自然発生させた自発的株化細胞と、細胞増殖に関わる遺伝子を導入した遺伝子組換え株化細胞があり、いったん樹立できれば品質を安定化できるメリットがあります。

どの細胞を用いるかは企業によってアプローチが分かれており、最適解が確立しておらず、試行錯誤の段階と言えます。

製造コストをどう抑えるか

培養肉の普及に向けて最大の課題とされているのが、培養にかかるコストです。2013年の最初の培養肉バーガーはパティ1枚で数千万円、1キログラムに換算すると数億円でした。現在の製造コストは1キログラムあたり数万円から数十万円ですが、これでは一般消費者は手を出せないでしょう。実は、シンガポールで冷凍培養チキンが売られているといっても、植物性タンパク質が97 %で培養肉は3 %しか含まれていません。そこで、いかに製造コストを下げるかという研究開発が進んでいます。

培養肉の製造コストのほとんどは、大量培養するときの培養液が占めています。特に、ウシ胎児血清(FBS)と成長因子という成分が高コストの要因となっています。FBSは細胞培養の実験でよく使われているもので細胞増殖を促すものですが、高額な上に培養液に5〜10 %も添加する必要があります。そこで、FBSを使わない、いわゆるアニマルフリーの培養手法を確立させる研究開発も行われています。もう一つの成長因子は、添加量はわずかですがコストに大きく影響するため、成長因子を使わずに大量培養できないかという研究が行われています。

また、社会実装を目指すのであれば、大きなタンクを用いた製造設備も必要になります。製造スケールが変われば製造条件が変わることは一般的な製造業では常識ですが、培養肉にも当てはまると予想されます。培養肉の場合には、どの細胞を用いるかによって培養条件が変わる可能性があり、製造条件の調整がより困難になると考えられます。

最後に加工ですが、足場を使って筋肉組織を培養する取り組みもありますが、食品メーカーによると成型肉などの既存技術で肉のようにできるとのことです。また、培養した細胞は無色に近いので赤っぽく着色されています。

産総研の取り組み

産総研では、再生医療や臓器チップの開発などで培ってきた細胞機能制御技術を応用して培養肉の普及に貢献できないかと考え、研究を行っています。どのような細胞が培養肉の細胞源として適しているのか、安全性とコストに見合った培養条件は何か、そして培養肉に何が求められているのか。主にこの3点に注目しています。栄養価が高いなどの付加価値が必要なのかということも、企業の方々と情報交換しながら考えていますが、まずは培養肉の本来の位置付けである「人口増加による食糧不足の解決」を目指し、培養肉に適した細胞と培養手法の研究を行っていきます。

培養肉の普及に向けて課題は多いものの、近い将来においてマーケットの拡大が大きく見込まれています。培養肉の普及に向けた研究開発にご関心のある方はぜひお問い合わせください。

*: How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt the Agricultural and Food Industry? A.T. カーニー社(2019年)[参照元へ戻る]

この記事の作成に当たり、株式会社AIST Solutionsからの情報提供を一部受けました。