次の1秒を書き換える光格子時計

次の1秒を書き換える光格子時計

2025/08/15

次の1秒を書き換える光格子時計 世界初の半年間の高稼動運転を達成!

時間というものは、世界中の人が共有している重要な社会基盤です。秒の再定義の実現に向けて各国の研究が進む中、新技術によって光格子時計の高稼働率運転を達成しました。次の時代の1秒を正確にチェックする計測分野の研究は、時間という世界のインフラから未来の科学までを支えます。この研究で産総研論文賞を受賞した計量標準総合センター物理計測標準研究部門時間標準研究グループ小林拓実主任研究員に話を聞きました。

時間というものは、世界中の人が共有している重要な社会基盤です。秒の再定義の実現に向けて各国の研究が進む中、新技術によって光格子時計の高稼働率運転を達成しました。次の時代の1秒を正確にチェックする計測分野の研究は、時間という世界のインフラから未来の科学までを支えます。この研究で産総研論文賞を受賞した計量標準総合センター物理計測標準研究部門時間標準研究グループ小林拓実主任研究員に話を聞きました。

【この研究ここがスゴイ】

本論文をエビデンスに国際原子時(TAI)、協定世界時(UTC)の運用に貢献!

国際会議の招待講演や国際共同研究への参加など、国際的に高い評価を受けています。

──世界初の成果を達成できた要因は何でしょうか?

小林光格子時計の装置は複雑で、実験室に人が入るだけで温度などが不安定になり影響を受けます。無人運転のために自動化、リモート化の新技術を組み合わせたことで高稼働率を達成しました。ちょうど新型コロナウイルスが流行した時期で、実験装置のリモート化の機運が高まっていたことも大きく影響しました。

ロックダウンにより各国の光格子時計の稼働率が低い中で、80 %以上の稼働率を半年間続けました。論文発表から4年経過しましたがこの成果を超える記録はまだありません。国内外の他機関は、開発に莫大な費用をかけていたり、企業と組んでいたりと研究のスケールが違います。産総研では、このような熾烈な競争の中で世界トップの成果を示すことができました。

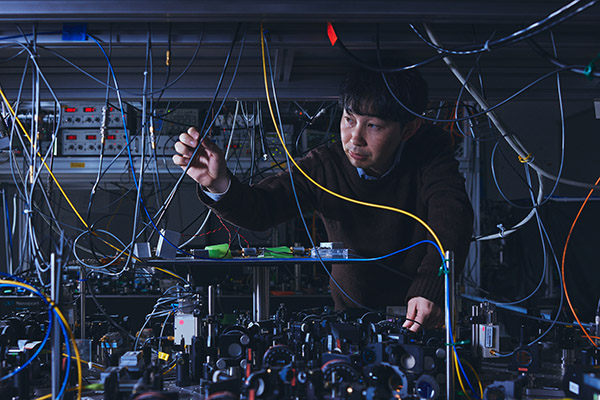

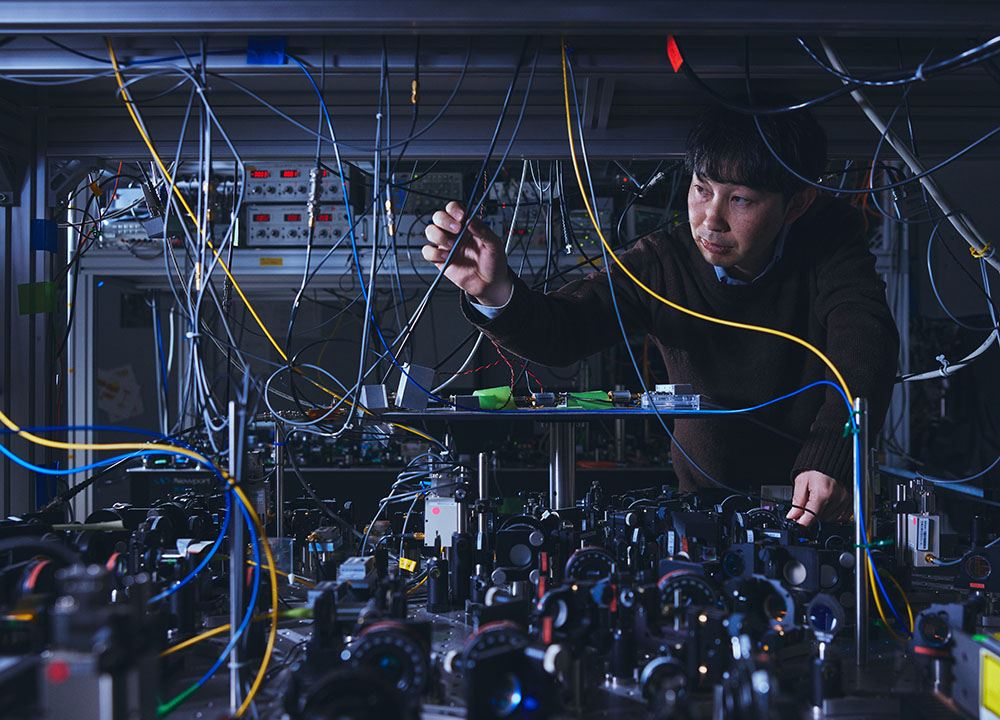

レーザーなどを自ら組み合わせた複雑な装置

レーザーなどを自ら組み合わせた複雑な装置

──国内外で高く評価されてどう感じましたか?

小林論文を発表したのは2020年でしたが、数年かけて国内外の評価が高まってきた印象です。欧州の各国と比較実験を行う国際共同研究にも参加することができ、研究成果への期待や発展を感じました。2024年には招待講演の依頼も頂きました。

SI単位系における時間の単位である秒の定義改定には、各国が協力して国際原子時(TAI)や協定世界時(UTC)をより長く正確に監視できる“時計”をより多く開発し、冗長性を持たせることが欠かせません。“時計”の研究の方向性は、稼働率の向上と精度の向上に分かれると考えています。精度のベクトルでは、東京大学/理化学研究所の香取秀俊教授のグループや米国の研究機関は極限の精度を突き詰めており、国際的に秒の定義改定の議論を前進させる上で大きな役割を果たしています。これらの研究機関と同じ方向を追いかけるのではなく、私たちは稼働率という別のベクトルを追求した点が、評価されているのだと思います。2024年には米国標準技術研究所(NIST)に招待されて最先端の技術を学ぶ機会を得ました。今後は稼働率に加えて精度向上も図りTAI、UTCへの貢献度を高めていきます。

──本成果をもとにした新しい成果についても教えてください。

小林TAI、UTCへの貢献のほか、光格子時計の高稼働率運転を新しい物理法則の探索に応用しました。宇宙に存在すると言われている暗黒物質を検出するために正確な時計を活用する研究で、物理学の著名な雑誌に論文*1が掲載されました。この研究でも招待講演の依頼を受けています。

もともと私は大学院で素粒子物理学をやっていて、こういった分野にも興味がありました。光格子時計の研究にとどまらず、物理学の謎の解明に役立つ可能性を示すことができたと感じています。

産総研の光格子時計の主要な部品は自作。複雑な装置の設計やメンテナンスはすべて小林が行っている

産総研の光格子時計の主要な部品は自作。複雑な装置の設計やメンテナンスはすべて小林が行っている

【こんなアナタに知ってほしい】

世界的なインフラを支える、他の研究機関の追随を許さない研究

さらに新しい物理法則の探索など科学の進展に寄与します。

──現在どのような研究を進めているのでしょうか?

小林例えば、秒の定義改定に関する目標値の設定や、技術の進歩によって生まれる新しい時計の方式と運用の仕方など、議論し研究すべきことは山積みです。産総研としては、TAIとUTCに対する貢献度と国際機関の中での発言力を高めて、物事が決まる場にもっとコミットしていければと思います。

時間というのは世界共通のインフラです。産業から金融や通信まであらゆる分野に影響を及ぼします。その全ての基準の正確さを支えるのが光格子時計の技術です。止まってはならない、ずれてはいけない、世界中で等しく刻まれる時間を守り続けることに貢献していきます。

──今後どのような方にどのように関わってほしいですか?

小林私のように素粒子物理学出身でもいいですし、最もマッチするのは原子物理学でしょうか。いわゆる冷却原子やレーザー冷却の実験分野にバックグラウンドがある方にはマッチングが良いかもしれません。ただし、冷却原子の実験技術だけでなく、光周波数コムを用いたレーザー周波数計測技術、光またはマイクロ波の伝送技術、GPS衛星を用いた遠隔時刻比較技術なども重要になりますので、さまざまなバックグラウンドの方に関わっていただくことができると思います。

私たちの大きなミッションは、光格子時計の稼動率と精度の向上です。しかし、ミッション達成のための研究だけでなく、暗黒物質の探索のような基礎の領域や自分の興味に近い研究が仕事としてできる貴重な組織だと思います。ぜひ若い方にもっと飛び込んできてほしいですね。

この研究について関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

プレスリリース

産総研:光格子時計の半年間にわたる高稼働率運転を世界で初めて達成

産総研:光格子時計とセシウム原子泉時計で暗黒物質の探索に挑む

受賞論文:Kobayashi, T., Akamatsu, D., Hosaka, K., Hisai, Y., Wada, M., Inaba, H., ... & Yasuda, M. (2020). Demonstration of the nearly continuous operation of an 171Yb optical lattice clock for half a year. Metrologia, 57(6), 065021.

*2: Kobayashi, T., Takamizawa, A., Akamatsu, D., Kawasaki, A., Nishiyama, A., Hosaka, K., ... & Yasuda, M. (2022). Search for ultralight dark matter from long-term frequency comparisons of optical and microwave atomic clocks. Physical Review Letters, 129(24), 241301.[参照元へ戻る]

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

時間標準研究グループ

主任研究員

小林 拓実

Kobayashi Takumi

産総研

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門