“味”を科学で解明する

“味”を科学で解明する

2019/11/30

“味”を科学で解明する認知症予防にも貢献できる!?

日本人は味に敏感だと言われ、「だし」に代表されるようないろいろな味を作り出してきた。しかし一方で、「味」を認知するメカニズムについては、科学的な究明が進んでいるとは言い難い。産総研では独自の測定装置などを用いて、多角的な手法でこの解明に取り組み、嗅覚が「味」に及ぼす影響の大きさや、「味」の認知と文化の関係を明らかにしている。この研究は、食品や調味料開発などに活かされることはもちろん、将来は認知症予防など医学分野での貢献も期待されている。

日本人は味に敏感だと言われ、「だし」に代表されるようないろいろな味を作り出してきた。しかし一方で、「味」を認知するメカニズムについては、科学的な究明が進んでいるとは言い難い。産総研では独自の測定装置などを用いて、多角的な手法でこの解明に取り組み、嗅覚が「味」に及ぼす影響の大きさや、「味」の認知と文化の関係を明らかにしている。この研究は、食品や調味料開発などに活かされることはもちろん、将来は認知症予防など医学分野での貢献も期待されている。

人は味をどう感じているのか?

「味覚と味は別物であり、“舌から入ってくる情報”である“味覚”と“鼻から入ってくる情報”である“嗅覚”を合わせて私たちは『味』を感じているのです」

そう話すのは、味覚と嗅覚の相互作用に関心をもち、それらの認知メカニズムの解明に取り組む人間環境インタラクション研究グループの小早川達だ。

例えば風邪で鼻が詰まっていると食事の味がよくわからない。誰にもそんな経験があるだろう。味がわからなくなるのは舌の感覚が鈍くなっているからではなく、鼻が利かなくなっていることに原因がある。

その証拠に、ガムでもチョコレートでも、鼻をつまんだまま食べてみてほしい。甘いとは感じても、いつもと違う味だと感じるだろう。実は、それが純粋な「味覚」なのだ。では、鼻をつまんでいた手を放してみよう。突然ふわっと別の感覚が広がり、「味」に変化が生じるのがわかるだろうか。その変化は、嗅覚が加わったことによって起こる。

味には基本的な要素として甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の「基本五味」がある。これらは口の中にある、味蕾(みらい)と呼ばれる味細胞の集合体によって感知される。これがいわゆる味覚だ。一方、嗅覚は鼻の奥にある嗅粘膜ににおい成分の分子が着くことで、脳に神経伝達されにおいを感じる。

「味に関わる感覚は、味覚と嗅覚だけではありません。唐辛子の辛味の主成分であるカプサイシンは、味細胞ではなく痛覚を刺激することがわかっていますし、食感や見た目も食べ物の重要な要素なのは言うまでもありません」

つまり、味というのは味覚にとどまらず五感すべてを使って感じるものなのだ。だから、味覚センサーでは、味覚を刺激する物質の有無などをはかることはできても味をはかったとはいえないのだ。

通常、動物は苦味や酸味の強いものを好んで食べることはない。苦いものや酸っぱいものは「有毒である可能性有り」と認識し、命を守るため、それらを本能的に避けるからだ。

「しかし人間は、コーヒーやゴーヤなど苦いものも毒物だと思わず、喜んで口にします。人間がものを食べるということは、生きるためにエネルギーを摂取するという目的がすべてではなく、おいしく食べて快さを感じることも重要な要素であるわけです」

それが動物との大きな違いだ。だから、動物を使って味覚に関する実験はできても、味についての実験はできない。では、人間が「味」をどう感じているかを測定し、そのメカニズムを追求するには、どのようにすればよいのだろうか。小早川は、この難問に挑んできた。

味覚に嗅覚が加わって初めて「味」になる

小早川は五感を使って感じる味において、嗅覚の重要性に着目した。影響がありそうだ、ということは冒頭に鼻をつまんで試したことで感覚的にはわかる。しかし、触覚(触った感じ)、視覚(光、電磁波を感じる)、聴覚(音波を感じる)の物理的な刺激を受けて生じる感覚と異なり、化学物質の情報が刺激となる味覚と嗅覚は、科学的にその関係性を示したデータがほぼ存在していなかった。

小早川が行った実験は、2つの感覚刺激が同時に起こっているかどうかを被験者に判断してもらう「感覚の同時性判断」というものだ。これは2つの刺激を同時に、また、少しずつ間隔を開けて被験者に与え、2つの刺激が同時にきたと感じた場合にそう答えてもらうものである。これまで「視覚と聴覚」「視覚と触覚」「聴覚と触覚」という物理刺激+物理刺激の組み合わせでは行われていたが、「視覚と味覚」「視覚と嗅覚」「味覚と嗅覚」という物理刺激+化学刺激、あるいは化学刺激+化学刺激という組み合わせのものはなかった。小早川はこれに取り組んだ。

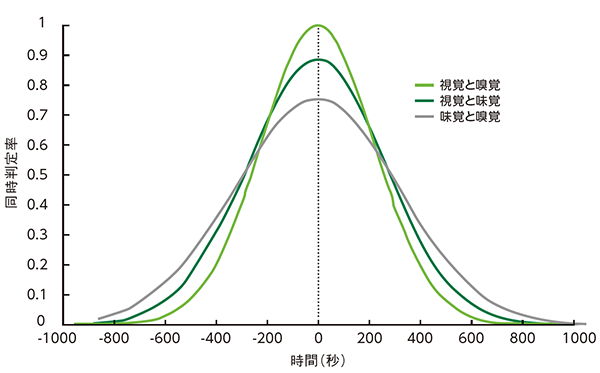

■物理刺激と化学刺激の組み合わせによる同時判定率の違い

■物理刺激と化学刺激の組み合わせによる同時判定率の違い

グラフの傾きが急であるほど、2つの刺激が同時かどうかの判定を正確に行えたといえる。化学刺激同士となる[味覚と嗅覚]を組み合わせた場合、他と比べてグラフの傾きがなだらかになっており2つの刺激が同時かどうか判定するのが難しいといえる。

視覚へはLEDライトの点滅で刺激を与え、味覚と嗅覚については、独自に開発した装置を用いて舌や鼻に刺激を与える。2つの刺激を与える間隔は、同時、0.1秒差、0.2秒差…1秒差と一定の間隔で広げていく。例えば、LEDがピカッと光った0.1秒後に味がきたとき、同時にきたと感じるか、それとも味の方が遅くきたと感じるか、ということを判定してもらうのだ。

1秒も間が開いていれば、誰でも同時ではないと気づくだろうと思われるが、結果はどうだったのだろうか。

「視覚と味覚、視覚と嗅覚という物理刺激と化学刺激の組み合わせの場合は、0.4秒程度の間隔が空けば、多くの人は刺激がバラバラにきたと気づきました。それに対して味覚と嗅覚という化学刺激同士の組み合わせでは、2つの刺激の間隔がより長くないと、バラバラにきたと認識されにくいという結果になりました。 1秒差があっても、同時にきたと認識する人もいたぐらいです」

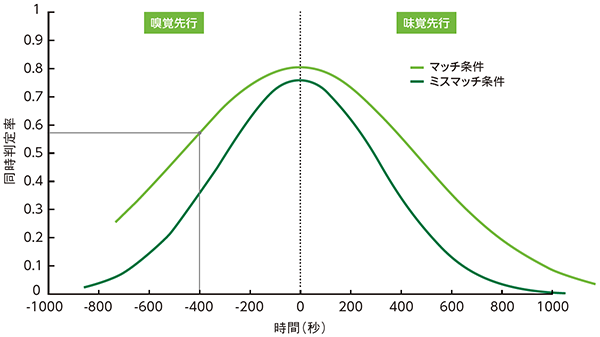

この実験結果から、私たちは味覚と嗅覚の違いを認識しにくいという傾向がみられる。さらに、味覚と嗅覚が密接に結びついている刺激、例えば塩味と醤油の香りの組み合わせでは、味覚と嗅覚を別のものとして感じにくいという傾向が顕著に表れた。塩味と花の香りというように少し違和感を感じる組み合わせではバラバラに刺激がきたと認識しやすいが、なじみがある組み合わせだと、人は、それが味覚なのか嗅覚なのか、はっきり分けて認識するのが難しいのだ。

■味覚と嗅覚の「なじみの有無」による同時判定率の違い

■味覚と嗅覚の「なじみの有無」による同時判定率の違い

マッチ条件として設定した「醤油の香り」と「塩味」という日常生活になじみの深い組み合わせでは、「醤油の香り」の刺激を受けてから、0.4秒と比較的長い時間が経ってから「塩味」の刺激を受けても、6割程度の人が同時に刺激されたという認識を持つことがわかる。

「この結果から、私たちがものを食べ、味を楽しむときには、味覚と嗅覚をともに働かせていること、味覚には嗅覚が大きな影響を与えていることがうかがえます」

方法論も評価装置も、すべてがオリジナル

先程、感覚刺激の同時性を判断する実験の紹介において、当たり前のように「味覚刺激を与える」と書いたが、実は、味覚刺激だけを与えるということは、いうほど簡単なことではない。

「味覚刺激を与えるために、例えば塩水を舌にポトっと落とすとしましょう。水滴がポトっと落ちると、触覚も刺激されてしまいます。触覚を刺激せずに味覚刺激だけ受け取ってもらう方法を開発する必要がありました」

小早川が考えたのは、側面に小さな穴が開いているチューブを口にくわえ、舌の先で小さな穴をふさいでもらう装置だ。チューブ内を通常は水が流れ、時折、塩水などの味がついたものが流れてくるので、そのときだけ味覚を感じてもらう。水と味がついた水が混ざらないよう、間に空気の層を挟むことも考案した。

しかし、これでも純粋な味覚刺激のためには十分ではなかった。塩水などの温度が冷たくても温かくても、やはり味覚以外の刺激となってしまうためだ。それを避けるには味覚刺激を体温と同じ温度にする必要がある。小早川は体温程度にまで温められるよう、装置に加熱システムも加えることにした。

嗅覚については、においの入ったボトルとつながっているテフロンチューブを片方の鼻腔に約1 cm入れて、においのタイミングを測る「高速気体濃度センサー」をさまざまな試行錯誤の末に完成させた。

「視覚や聴覚の研究の歴史は長く、方法論もできていますが、味覚は研究しにくいこともあり、その方法論はまだまだ未開拓です。ということは、実験装置もないということです。どう測定し、どう評価するか、それにはどのような装置が必要なのか。それらをすべて自分で考える必要がありました」

味を科学することで企業と共同研究

今のところ、味覚と嗅覚のかかわりを測定できる装置をもっているのは産総研だけだ。これは大きな強みであり、この技術を活かして、これまで多くの食品メーカーの依頼に応えるかたちで共同研究を行ってきた。例えば、香りが持続し、後味はスッキリという缶コーヒーの新たな焙煎方法を開発した企業とは、消費者がそのコーヒーを飲んだときに受ける味覚と嗅覚の印象の評価を行った。

このとき小早川が注目したのは、「缶コーヒーをよく飲む人とあまり飲まない人とでは、味の受け止め方が違う気がする」という企業の人の実感だった。実感をデータとして定量的に示すため、被験者を週に1本以上缶コーヒーを飲む人とあまり飲まない人(それ以下)に分け、飲む頻度による缶コーヒーの香りや味の感じ方の違いを調べるという実験を行った。その結果缶コーヒーを多く飲む人の方が、よりはっきりと香りを感じ、味と香りも分けて認知していた、という結果が得られた。人は「知っている」食品の方が敏感に感知しやすく、経験が味の感じ方に影響を及ぼすことがわかる結果となったのである。

認知症の早期発見など医療分野への応用にも期待

味に関する測定技術は食品分野だけではなく、医療面への応用にも期待されている。すでに実用化された嗅覚障害を判定するための嗅覚検査を行うキットは薬事申請の通過を目指しており、また現行の嗅覚検査方法を前進させた新しい装置開発を医療機器メーカーと取り組んでいる。

さらに、病気の早期発見を行う健康診断の一診療項目になるくらい嗅覚の検査を一般的にしたい、と小早川は将来に期待を込める。

「認知症は発症すると治りませんが、早期に適切な対応をすれば進行は抑えられます。認知症の患者さんはにおいがわかりにくくなることが知られているので、嗅覚検査を入り口に、認知症の早期発見ができるかもしれないと考えています。特殊なものと考えられている嗅覚検査を、健康診断でも行なわれるような一般的なものにして、人々の健康に役立てていきたいです」

現在、カード型嗅覚検査キットの保険点数化に取り組んでくれる企業を急募中だ。

「企業が感じている課題の中から、科学的な成果が導き出せることは意義深いことだと思います。また、一企業が困っていることは他社にも関係することが多く、課題が具体的なほど、社会や学問への貢献につながります。これからも、多くの企業の皆さんの困りごとを解決しながら、新しい価値を見つけていきたいと思います」

小早川の独自の挑戦は、続く。

人間情報研究部門

人間環境インタラクション研究

グループ

小早川 達

Kobayakawa Tatsu

味について具体的に困っていることがあれば、ぜひ一度ご相談を! オリジナルの測定技術でお応えします。

産総研

情報・人間工学領域

人間情報インタラクション研究部門