ここにもあった!産総研

肝油や化粧品でおなじみの「スクアレン」「スクアラン」を発見

日本の油脂化学の基礎を築き、油脂工業の発展に貢献した辻本満丸

「スクアレン」と「スクアラン」、今でも栄養剤、化粧品材料から工業用潤滑油まで広く使われている。これらの成分を発見した研究者が、産総研(当時・農商務省工業試験所、後の東京工業試験所)の辻本満丸(1877~1940年)である。世界的にも注目される成果を出した辻本は、その後の日本の油脂化学工業の発展に大いに貢献し、日本の油脂化学・油脂化学工業の生みの親・育ての親と言われている。

油脂化学工業の将来性に着目

少し年配の人は、「肝油」と聞くと懐かしさを覚えるだろう。昭和30年代ころまで、子どもの、ビタミンAやビタミンD不足を補うために幼稚園や小学校などで支給された栄養補給ドロップである。その原料となったサメの肝臓などに含まれる「スクアレン(Squalene)」は、1906年、日本人の油脂研究者、辻本満丸によって発見された。

辻本は1901年、産総研の前身である農商務省工業試験所に入所し、日本産の植物油類の研究をスタートさせた。当時日本では、油脂に関する研究があまり行われていなかったが、早くから油脂工業の将来性に注目し、その発展にはさまざまな油脂の基礎的な研究が不可欠だと考えていたのだ。

辻本は植物油だけでなく、海産動物油、淡水産魚油、昆虫油など、さまざまな油脂の特性や成分を明らかにしていった。その中には、世界的に特に注目された重要な発見も数多く含まれていた。その一つが、クロコザメの肝油中に存在する高度不飽和炭化水素の「スクアレン」である。

辻本満丸が残したサメの標本

辻本満丸が残したサメの標本

世界に先駆けた発見「スクアレン」

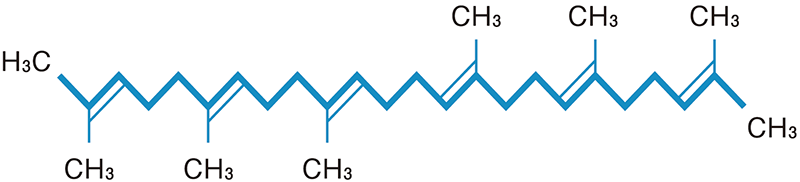

スクアレンの分子構造(C30H50)

スクアレンの分子構造(C30H50)

辻本は、サメ肝油にはほかの魚肝油とは違う性質があるのではないかと考え、「早くやらぬと他人がやるようで切迫している気がする」とこの研究に着手した。この肝油を分離・精製した結果、不けん化物*1が多くヨウ素価が高いという、それまでの魚油とは異なる特徴をもつ成分を発見した。それが新たな炭化水素化合物であり、分子構造がC30H50ということまで確認した辻本は、クロコザメなどが属する科名(Squalidae)にちなみ、「スクアレン」と名付けた。1916年のことである。

その後、英国のA. C. Chapmanが同一物質を発見、別の名称を付けたが、辻本の発見・発表が早く、「スクアレン」が広く使われるようになった*2。

その後の研究でスクアレンは、人の皮脂にも含まれる抗酸化物質であることがわかり、皮膚の乾燥や細菌の侵入を防いだり、免疫を高めたりする作用があると推定されている。

外貨獲得にもつながる日本の新たな産業を創出

もうひとつ、よく似た名前の物質「スクアラン(Squalane)」も、辻本が発見した成分だ。スクアレンはサメ肝油であるため、臭いも色も悪かった。辻本はこのスクアレンの精製・脱臭法の開発に力を注ぎ、1923年、水素を添加することで無味無臭の物質ができることを発見した。これが「スクアラン」である。この化学物質は加熱したり空気に触れたりしても劣化しにくいため、今では化粧品やバスオイル、さらには工業油などに幅広く応用されている。

脂肪酸、高級アルコール、炭化水素の分野で15種類の新しい化合物を発見した辻本の研究は、近代における日本の油脂化学工業の発展と、新産業創出につながった。化粧石鹸の原料である硬化油が花王石鹸(現・花王株式会社)で、イカ油の成分研究がライオン油脂(現・ライオン株式会社)で工業化されたほか、肝油の製造工業は、重要な輸出産業として戦後の貧しい時代に日本が外貨を獲得する役目を果たした。

日本の油脂化学を代表する研究者に、辻本の薫陶を受けた人物が多いことからも、その存在の大きさがうかがえる*3。

日本の油脂化学、油脂化学工業の生みの親・育ての親と言われる辻本の業績は、各方面で高く評価され、日本化学会桜井賞、高山記念財団高山賞、工業化学会有功賞、帝国学士院恩賜賞を授与されている。

*1: 油脂やろうをアルカリ液で加水分解し、水に溶ける部分を除いたときに得られる物質。ステロール、色素、脂溶性ビタミンなどがこの分類に含まれる。[参照元へ戻る]

*2: A. C. Chapmanは、1917年にサメ肝油からスクアレンと同じ組成の炭化水素を発見し、スピナセン(Spinacene)と命名するも、その後スクアレンとスピナセンは同一化合物であることがわかった。スクアレンの分子構造として、辻本が確認したC30H50が正しいことを証明したのは、後にノーベル化学賞を受賞するP. Karrerらである(1931年)。[参照元へ戻る]

*3: 辻本門下からは、上野誠一(大阪大学名誉教授)、外山修之(名古屋大学名誉教授、日本学士院恩賜賞受賞)、土屋知太郎(東京工業試験所第五部部長、日本化学会賞受賞)ら、著名な油脂化学者が輩出された。[参照元へ戻る]