人とロボットの協働で、ライフサイエンスの研究に変革を起こす

人とロボットの協働で、ライフサイエンスの研究に変革を起こす

2016/07/31

人とロボットの協働で、ライフサイエンスの研究に変革を起こす 汎用ヒト型ロボット「まほろ」が人間の創造性を高める

❶ ライフサイエンスの研究現場に見られる膨大な手間作業から人間を解放する。

❶ ライフサイエンスの研究現場に見られる膨大な手間作業から人間を解放する。

❷ 人間の能力の 置き換えではなく、人間と協業することで不可能を可能にする「まほろ」。

❸ ビジネスモデルをつくり、新たな市場の創出を目指して、自らベンチャー企業を起こす。

ライフサイエンスの研究現場から膨大な手間作業をなくしたい。その思いから始まったロボットの研究開発は、2012年、汎用ヒト型ロボット「まほろ」として結実した。人間のさまざまな動きを再現するだけでなく、人間には不可能な高精度な作業もできる「まほろ」は、今後、研究現場を一変させる可能性を秘めている。その「まほろ」を世に送り出そうと事業化を進めるのが、産総研技術移転ベンチャー「ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社(RBI)」だ。同社は今、これまでなかった新しい市場をつくり出すべく、世界に向けて動き始めた。

研究者を手間作業から解放したい

ライフサイエンスの研究現場では、大規模なベンチワークが求められ、研究者たちは膨大な手間と時間のかかる作業に追われている。また、人手に頼るため、実験を行う人の経験値や技術に結果が左右される面もあり、それが研究の再現性の難しさや不透明性を生む原因ともなってきた。

この問題を何とか改善したいと、手間作業の自動化に取り組んできたのが、タンパク質の研究者である産総研の夏目徹だ。

「約15年前にかかわっていたプロテオーム解析プロジェクトでは、年間1万件の試料の解析が必要でした。実際に解析するのは若い研究者たちですが、作業には膨大な手間と時間がかかるため、そこに携わっていると、本来するべき自分の研究が一切できなくなってしまいます。これでは若い人のキャリアをつぶしてしまうし、職場に魅力を感じてもらえなければ辞めてしまうかもしれない。そういったリアルな危機感が自動化に取り組んだ出発点でした」

夏目は、産業用ロボットを応用したベンチワークロボットの開発に着手した。ベースに用いたのはライン生産を前提にしたロボットだったため、人間が使う道具は使えない。解析などの作業ステップごとにロボットハンドや専用の治具などが必要になり、それらの設計開発から始め、完成するまで5年もかかってしまった。

「ところが、ライフサイエンスの研究現場では作業手順などの変更が頻繁に行われるため、一つの作業に特化させた自動化ロボットでは、すぐに対応できなくなってしまいます。つまり、この形のロボットだと、やっと完成させたにもかかわらず、あっという間に使い物にならなくなってしまうのです」

これは、それまでライフサイエンス分野で自動化装置がつくられるたびに起こった問題でもあった。自動化装置を導入するとコストは上がるうえ、使いこなすための時間もかかり、しかも、長くは使えない。結果として効率が下がってしまうため、研究現場は自動化への投資に消極的になることが多かったのだ。

夏目はこの反省から、一つの作業に特化した専用ロボットではなく、人が使うツールや周辺機器をそのまま使え、しかも一台のロボットで人間が行うすべての作業ができる汎用ロボットの開発へと発想を転換した。

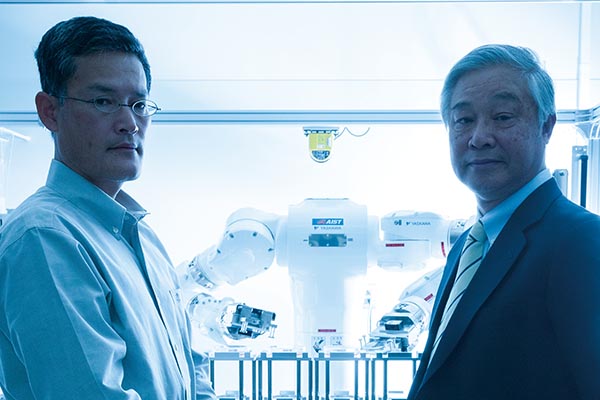

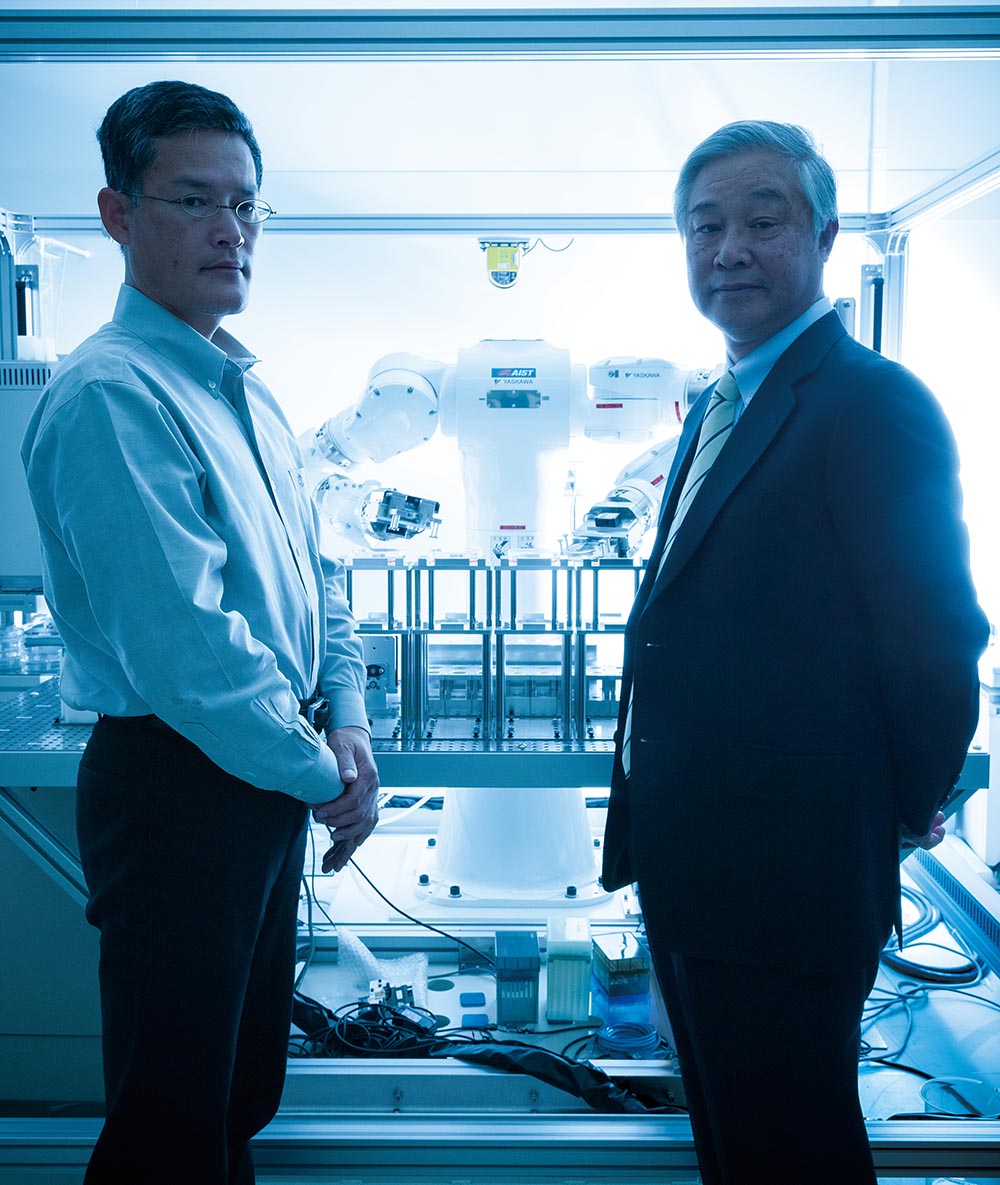

ちょうどそのころ、安川電機が、工場などでの人間の作業を置き換えられる双腕型ロボットを発表。夏目はこのロボットを使うことを考え、同社に共同開発を申し入れ、活動をスタートさせた。そして10年を超える試行錯誤の末の2012年、人間が行うさまざまな動きに対応できる汎用ヒト型ロボット「まほろ」が誕生したのである。

一台のロボットでさまざまな作業ができる汎用ヒト型ロボット「まほろ」

一台のロボットでさまざまな作業ができる汎用ヒト型ロボット「まほろ」

高レベルな実験能力でライフサイエンスの研究は一変する

「当初、ヒト型ロボットは、人間の能力を置き換えるために構想しました。しかし、実際には人間より高レベルな実験を可能にしたのです。それがこの共同研究における最大の発見でした。ロボットは人間の能力を置き換えて人件費を削減するだけの存在ではなく、人間と協業することで不可能を可能にすることがわかったのです」

例えば、ピペットで試験管に溶液を入れるとき、人間は手が震えるので溶液を試験管の縁につけて入れる傾向がある。しかし、ロボットであれば、決められた位置に完全に静止できるため、縁につけることなく垂直にピペッティングできる。あるいは、最も成功率の高い実験方法を見つけたら、それこそ100回でも1000回でもまったく同じ形の実験方法を再現できる。このようなロボットの特性から、実験の精度が大幅に向上するのだ。

人間ができない高精度の作業までも繰り返し何度も行える「まほろ」は、ライフサイエンスの研究現場を一変させる可能性をもつ。

人間ができない高精度の作業までも繰り返し何度も行える「まほろ」は、ライフサイエンスの研究現場を一変させる可能性をもつ。

「まほろ」を導入した企業や大学からは、それまで2年間取り組み続けてきた実験を「まほろ」が1回目で成功させた事例や、100回に1回の成功率だった難しい実験を100 %の成功率で行えるようになった事例も、すでに報告されている。例えば、iPS細胞を筋肉や神経に分化させるときには、細胞を一つ一つはがして植え付ける作業が必要となるが、このような繊細な作業の精度は人間より格段に優れている。

この事実は、実験が成功してよかった、という単純な話では終わらない。

「その成功した動作システムをパッケージ化すれば、世界中のどこでも、誰でも、いくらでも共通のプロトコルで実験でき、共通のデータを得られるようになるわけです」

これまで人間にできなかった非常に高い精度の実験が、人間の技量や研究設備に縛られることなく、常に同じ高精度で安定的に再現できる。このインパクトは大きい。

「まほろ」の秘める可能性はそれだけではない。ライフサイエンスの研究現場では試行錯誤が多く、時間も費用も膨大にかかる。うまくいかずに、結果として多くのコストが無駄になることも珍しくない。しかし、数年かかるはずの研究をスピーディーに遂行できれば、その間の人件費や研究費を大幅に節約できる。それ以上に重要なのは、ロボットがベンチワークを確実に代行してくれれば、人間はその時間に別の研究活動を行うことができ、新たな研究成果を得られる可能性が高まるということだ。

「そのように得られた結果が速やかに論文化され、新薬の創出にまでつながれば、『まほろ』が生み出す価値は計り知れないと言えます。人間が知恵を出し、ロボットが人間にできない精度で作業をする。そのような協業が普及すれば、ロボットの存在を前提にした発想も可能になり、ライフサイエンスの世界は一変するでしょう」

この事業のビジネスモデルの要点はそこにあると、夏目は考えた。

橋渡しする相手がいなければ市場の創出から始めよう

このような巨大な価値を生み出す「まほろ」であれば、需要は多く、事業化も容易だと思われた。しかし、実際の道のりはとても困難だったと言う。

「この技術を橋渡ししようにも、渡す相手がいなかったのです」

理由はいくつかあった。まず、世界初のバイオメディカル研究開発用ロボットなので、そもそも送り出すにも市場が存在していなかった。そして先に述べたように、ライフサイエンスの研究現場に、それまでのロボットへの不信感があった。大手企業も「まほろ」の可能性に注目したが、市場ゼロからの事業創出に投資することに二の足を踏んだ。橋渡しは受け取ってくれる相手がいてこそできることなのだ。

「この技術を橋渡しするには、まず、この世界に合ったビジネスモデルをつくり、市場を創出するところから始めなくてはならない。それはベンチャー企業でやっていくしかないと、私は考えました」

その夏目の思いを出発点に、2015年、国と産総研、安川電機、それに投資グループも巻き込んだ「ロボティック・バイオロジー・インスティテュート(RBI)」が、新たな市場をつくり出すべく動き出した。

社長には、早くから「まほろ」の可能性に注目していた髙木英二氏が就任した。髙木氏はライフサイエンス分野の複数の企業の代表取締役を務めてきた経営者で、夏目とは以前から「まほろ」の将来性について、議論をしていた。髙木氏は言う。

「商社にいた時代に私が感じたのは、技術をもっている会社は、その技術を前面に出して売るけれど、売り方と市場との間にはギャップがある、ということでした。技術者たちは技術の素晴らしさを語りたがる傾向がありますが、それでは使い手には魅力が伝わりません。技術を売るということは、使い手のメリットがどこにあるかを伝え、『これは、皆さんのしたいことを可能にする技術である』と示すことに尽きるのです。だから『まほろ』も、この装置でしかできないアプリケーションを見つけ、確実に市場にその効果を伝えていくことで、ワン&オンリーの存在に成り得ると考えています。そうすることで、新しいコンセプトを受け入れる市場をつくっていけるのではないでしょうか」

これまでなかった市場でその技術の価値が認識されれば、市場のデファクトスタンダードになり、普及が広がる。そうなると研究者のイマジネーションは「まほろ」によって刺激され、さらに用途は広がっていくはずだ。作業スピードやスループットなど、人間の作業との単純な比較ではなく、研究開発サイクル全体でのメリットを考えたときに、初めて「まほろ」の価値の大きさがわかってくる。髙木氏はそう考えた。

「事業化するには、技術、製品の価値を正しく伝えていくことが大切です。現在はそれを理解し、発信力ももつ研究者たちと共同研究をしながら、成功事例を積み重ねているところです」と、髙木氏は言う。

短時間化、ラボレス化の実現で社会の課題解決にも貢献

RBIの「まほろ」にかける理想は高い。一ベンチャー企業が手掛ける事業であっても、国の成長戦略を担う国家プロジェクトのように社会に貢献したいと考えている。それは「まほろ」がライフサイエンスの世界に新しい市場を開拓し、産業面でイノベーションを起こすという期待に加え、国が取り組むべき課題の解決にも貢献するはずだという、大きなビジョンを描いているからだ。

国が抱える課題の解決と、バイオメディカル用ロボットがどうつながるのだろうか。例えば、研究者としての経験が長い夏目は、育児などに伴う時間的な制約から、優秀な女性研究者が職を離れる例をこれまで数多く見てきたと言う。

「もし、夜の間に『まほろ』が実験しておいてくれれば、研究者は朝に結果を確認し、ディスカッションなどの創造的な仕事だけ行って、早く家に帰ることができます。それが可能になれば、育児などの理由で仕事を辞める必要はなくなりますよね。また、ロボットが活躍するようになれば、人がその場にいなくてもよくなり、ラボレス化が進む。そうなれば、大規模な研究室に所属していない人でも、離れた地域に住む人でも、職場には行かず自宅からでも研究に参加できるようになるでしょう」

そうなると、年齢も場所も関係がなくなってくる。大学や研究所を退職した研究者たちのもつ専門知識や、科学に興味のある才気煥発な高校生のアイデアもこれまでよりも簡単に実験に反映させることができる。活用できる人材の範囲が広がれば、人材の多様性は広がり、少子高齢化に伴う労働力不足にも一つの解決策となるはずだ。

「私も管理職になり現場で研究する機会が減っていますが、本当はやはり研究もしたい。『まほろ』を使えば、その思いもかなえられるかもしれません。つまり私たちは、ロボットを売るというより、研究現場にソリューションのためのインフラを提供する会社なのです」

ライフサイエンスの研究現場を一変させ、人間の創造性を高め、研究人材の活性化と多様化にもつながる可能性を秘めた「まほろ」。現在は日本を中心に事業展開しているが、欧米に拠点を設け、2017年からは本格的な海外展開も始める予定だ。髙木氏の戦略は、まずは技術の拡散スピードの速い米国で成功させて、日本にも波及させることだと言う。

「『まほろ』はこの分野で唯一の製品です。ライフサイエンスの研究分野で、必ず必要とされます。数年後には事業を軌道に乗せ、新たな研究開発を支える体制もつくれると考えています。いずれは自動車や宇宙産業など別の産業分野に導入されていく可能性も秘めています。 2020年頃には全世界で『まほろ』が活躍することを目指しています」

「まほろ」という名は、研究者にとってより良い研究の場を実現したいとの思いから、「理想郷」を意味する日本の古語「まほろば」からつけました(夏目)

「まほろ」という名は、研究者にとってより良い研究の場を実現したいとの思いから、「理想郷」を意味する日本の古語「まほろば」からつけました(夏目)

二人の夢が詰まった「まほろ」は、2016年5月下旬に開催されたG7伊勢志摩サミットでも公開、日本が誇る最先端技術として各国首脳に実演・紹介された。

また7月には、RBIの事業計画を説明する会が、事業者向け、メディア向けに開催された。「まほろ」ビジネスは、いよいよ本格的な展開期を迎えた。

ロボティック・バイオロジー・ インスティテュート株式会社

取締役(CSO:Chief Scientific Officer)

創薬分子プロファイリング研究センター

研究センター長

夏目 徹

Natsume Tohru

ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社

代表取締役社長(CEO)

髙木 英二

Takagi Eiji

お気軽にお問い合わせください

産総研

生命工学領域

創薬分子プロファイリング研究センター

- 〒135-0064 東京都江東区青海2-4-7(産総研 臨海副都心センター別館)

ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社

(産総研技術移転ベンチャー)