ここにもあった!産総研

産総研の研究から生まれた「血圧が高めの方」の「トクホ」第1号

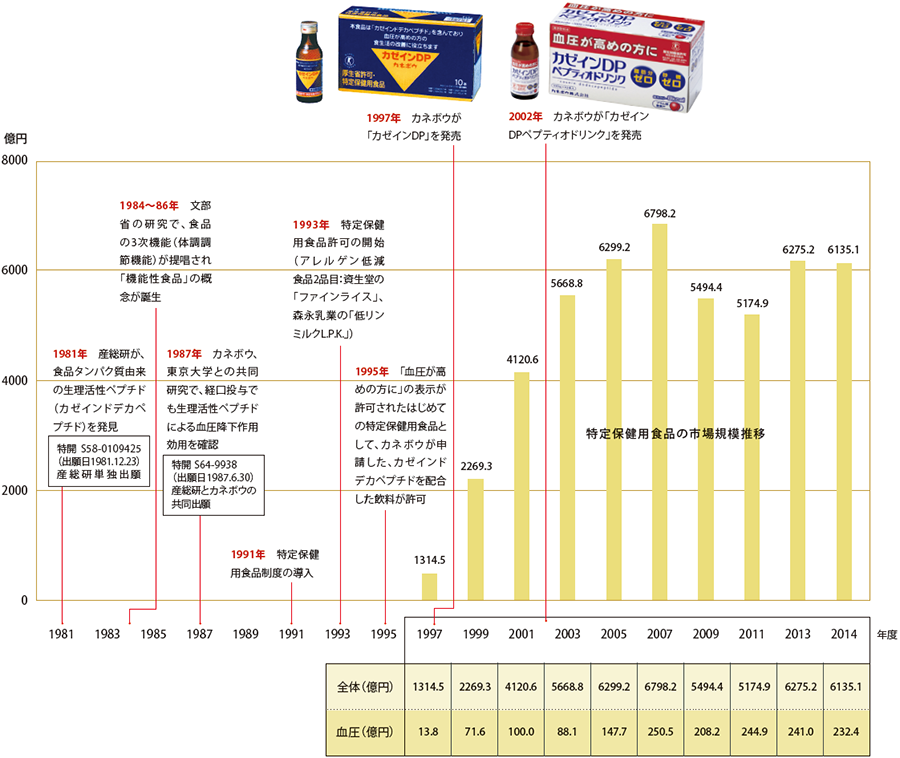

1991年に誕生した「特定保健用食品(トクホ)」の市場規模は年々拡大し、現在は6000億円市場となっている。1000品目を超える「トクホ」の中で、「血圧が高めの方」の「トクホ」の売上は230億円に上るが、その第1号商品となったのが、1997年に発売された「カゼインDP」だ。実はこの商品、1981年に産総研(当時・工業技術院微生物工業技術研究所)が発見した、食品由来のある物質をきっかけに開発された。産総研の研究成果が、科学的に効果が認められた機能性食品を生み出し、新たな産業分野創出のきっかけをつくったのである。

「血圧が高めの方」の「トクホ」の誕生

日本で「健康食品」の認定*1が始まったのが1986年、「特定保健用食品(トクホ)」の制度が施行されたのが1991年だ。いずれも公的な規格基準を満たし、品質が確認された商品に対して名称の使用が許可される。それ以前は、人々の言い伝えなどで健康に良いという食品は、世の中にたくさんあったが、科学的に保健効果が認められた食品は存在していなかった。

「トクホ」は、身体の生理学的機能などに影響を与える成分を含み、「血圧を正常に保つことを助ける」「体脂肪の分解を促進する」など、摂取により特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可された商品で、健康補助食品に比べ、健康に対する機能を一歩踏み込んでうたっている。「健康面で少し気になることがあるが、薬を飲むほどではない。健康はできれば自分で維持したい」そんな思いをもつ健康志向の強い人々の支持を得て、「トクホ」の市場は急速に成長した。

1991年の制度誕生から25年たった現在、「トクホ」の表示が承認された品目数は1000を超え、市場規模も年間6000億円以上に拡大している。その中で「血圧が高めの方」の「トクホ」は、230億円の売上となっているが、その第1号の元となったペプチドは、産総研の研究から発見されたものだった。

食品由来の新たな生理活性ペプチドを発見

1980年頃、産総研の前身である工業技術院微生物工業技術研究所の丸山進は、医薬製剤に用いる材料を開発するため、さまざまな微生物由来の生理活性*2を調べていたが、その過程で、微生物を培養していた培地に、血圧の上昇をもたらすアンジオテンシン変換酵素(ACE)*3の働きを阻害するペプチドが含まれていることに気付いた。このペプチドの混合物をスクリーニングして見つけたのが、カゼインドデカペプチドで、これは牛乳に含まれるたんぱく質(カゼイン)が、酵素で分解されて生成される物質である。1981年当時、このような食品タンパク質由来ペプチドの生理活性として知られていたのは、鎮痛活性やカルシウム吸収促進に限られていた。

さらに丸山は、この成果をもとにした創薬を目指し、カネボウ(現・クラシエ製薬)および東京大学と共同研究を開始したのだが、ここで意外な発見をした。当初、ペプチドは静脈投与でのみ有効だと考えられていたが、1987年、経口投与でも効用があることが明らかになったのだ。飲んでも腸内から吸収され、血圧の上昇を抑える効果が確認されたことで、医薬製剤だけではなく、機能性食品としてもペプチドを利用できる可能性が広がった。同年、産総研はこの成果をカネボウと共同で特許出願し、ペプチドの苦みを排除した機能性食品の実用化に向けた取り組みを開始した。

血圧上昇を抑制する商品を生み出し機能性食品が拡大する礎をつくった

1995年、血圧上昇を抑制する機能が科学的に認定され、「血圧が高めの方に」という表示が許可された「カゼインDP」が、1997年にカネボウから発売された。これが「血圧が高めの方」の「トクホ」の第1号であり、2002年には改良商品「カゼインDPペプティオドリンク」が発売された。

この後、同様の機能をもつ「トクホ」が続々と市場に登場、「血圧が高めの方」の「トクホ」の市場規模は、先述の通り、230億円以上になっている。

それまで、ACEの働きを阻害する物質としては、蛇毒から得られるペプチドや化学合成されたカプトプリルなどしか知られておらず、産総研が発見した手法は、画期的なものだった。これを契機として食品由来の生理活性ペプチドの開発が日本全体で進み、安価で安全な医薬製剤を食品から開発・生産する新たな手法の流れが生まれ、関連特許出願も増えた。さらに、ペプチド発見当初は疑われていた、経口投与でも血圧の上昇を抑える効果が確認されたことで、さまざまな企業が、機能性食品への応用を前提とした生理活性ペプチドの開発に注力していくことになる。

現在、カネボウの商品は販売を終了しているものの、産総研の研究は、各社、各機関が、さまざまな食品タンパク質の酵素分解物の機能性研究に取り組む契機となり、その後に続く機能性食品の多様化と、現在の大きな「トクホ」の市場創出につながっている。

開発年表と特定保健用食品の市場規模推移

開発年表と特定保健用食品の市場規模推移

金額は公益財団法人日本健康・栄養食品協会ウェブサイトより

*1: 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による、認定健康食品(JHFA)マーク表示認定制度の運用のこと。[参照元へ戻る]

*2: 生体内の化学物質が生体の特定の生理的調節機能に対して作用する特性のこと。現在ではコレステロールの上昇を抑える、抗菌作用があるなど、さまざまな生理活性をもつペプチドが発見されている。[参照元へ戻る]

*3: アンジオテンシンIというペプチドを、アンジオテンシンIIに変換する酵素。アンジオテンシンIIは強い血圧上昇作用を示す。[参照元へ戻る]