地方発のイノベーションで地方創生に貢献する

地方発のイノベーションで地方創生に貢献する

2016/01/31

地方発のイノベーションで地方創生に貢献する

産総研が第4期の中核テーマの一つとして掲げているのが、「“技術の橋渡し”を通じて、地方経済の活性化・地方創生に貢献すること」だ。地方と中央の関係をどう考え、具体的にどのように取り組んでいくのか、中鉢理事長に聞いた。

産総研が第4期の中核テーマの一つとして掲げているのが、「“技術の橋渡し”を通じて、地方経済の活性化・地方創生に貢献すること」だ。地方と中央の関係をどう考え、具体的にどのように取り組んでいくのか、中鉢理事長に聞いた。

地域センターと本部の連携で地方企業の課題を解決したい

──産総研地域センターや地方企業との意見交換などを通じて、印象に残っていることはありますか。

中鉢産総研をよく理解していただいている企業は、まだ数が限られている印象です。前身の工業技術院時代から長くつきあい、成果を生んでいる企業もありますが、そのような連携はまだあまり広がっていません。産総研をもっと活用していただくためには、日頃からのコミュニケーションが必要だと思っています。つくばや地域センターで開催している交流会には、産総研との関係がまだ薄い方々にも参加いただいていますが、少しずつ自分たちの具体的な課題を話していただけるようになってきています。

また、地方の企業では研究開発にかけられる資金が限られるため、国や地方自治体の制度を使うなど、自前で投入する研究開発費を抑えながら成果を出していく方法を助言し、実際に成果が上がっている企業もあります。このような成功事例を増やしていくことで、企業の方に「産総研を使ってみよう」と思っていただき、産総研活用の場を広げていきたいと考えています。

──現在、地方が抱える問題をどう見ていらっしゃいますか。

中鉢私は宮城県の出身です。その視点から、たとえば東北地方について考えると、東北は江戸時代には都市に米を、明治・大正時代、そして戦前は兵力を、戦後は労働力を供給してきました。東日本大震災では都市に大量の電力を送っていたことにも気付かされました。このように歴史的に地方は、多くの資源を中央へ供給してきたわけですが、果たして、これまで地方が与えてきた量と同等な量を、中央から与えられてきたでしょうか。私は地方と中央の、今後のあるべき関係を考えるとき、この問題を避けては通れないと考えています。

現在、地方消滅の危機が叫ばれていますが、このような片務性を解消できてこそ、地方の抱える課題の解決につながると思っています。

──地方経済の活性化には、どのように向き合っていく必要があるでしょうか。

中鉢地方から中央へ、一方的に資源を供給している形を変えなければいけないといっても、地産地消がベストだとは思っていません。重要なのは地方あっての中央、中央あっての地方という双務的な関係性であり、両者の連携です。私自身、仕事は中央で行っていますが、故郷や親兄弟のことは片時も忘れることはありません。このように常に心に浮かぶ「人」と「故郷」が「国」を成す基本であり、守り、育てていくべきものではないでしょうか。

そして、そのような地方・地域を支援することが、全国7カ所にある産総研地域センターの使命です。

総合力を生かして地方発イノベーションを生み出す

──地域センターと本部・つくばセンターとの関係は、どうあるべきでしょうか。

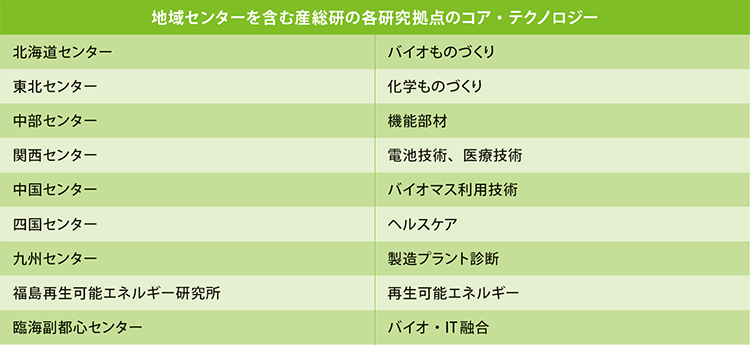

中鉢地方にミニ東京を複数つくっても意味はありません。各地域センターでは、北海道ならバイオものづくり、中部なら機能部材というように、地域の産業特性を反映させたコア・テクノロジーを明確化しています。

一方でイノベーションにおいては、ある分野の技術をコアにしながら、別の分野の技術を必要とすることはよくあります。そのとき、必要な技術がその地域センターになければ、研究が止まってしまうことになります。しかし、私たちは総合的な研究と技術開発を進める研究機関です。オール産総研で、各地域センターをバックアップして、必要な技術や人を投入していくことができます。各地域センターはつくば本部と連携を密にすることで、深い専門性と幅広さを備えた「T字型」の研究開発ができ、その成果を地方の企業に橋渡しできるということです。産総研の総合力を生かすことで、地方発のイノベーションの輪を大きく広げることができるでしょう。

地方と中央の連携が必要であると同時に、私は、地方にはある種の閉鎖性も必要だと考えています。それは地方の求心力を生み出す、地域に根ざした固有の資源や人とも言えます。そういった地方の閉鎖性と中央の開放性とのバランスをとることで、地に足の着いた地方発のイノベーションが生まれてくるでしょう。地域センターには、そのための拠点として機能してほしいと考えています。

──地方創生に向けて、産総研としてどのような取り組みが特に重要でしょうか。

中鉢まずは現場に足を運ぶことです。地方の課題を中央で考えても的確に把握できないので、地方の現場に行き、そこで活動している方々と会話をしながら課題を発見することが、最も重要です。主役は地方であるという前提を崩さず、シーズとニーズをすり合わせ、中央の企業とは異なるアプローチをしていくのです。

そのために産総研は、全国の公設試験研究機関(公設試)との連携を深めています。公設試は、各都道府県にあり、地方企業のニーズを最も把握しているからです。また、産総研は、独自にイノベーションコーディネータと呼ぶ、企業のニーズと産総研のシーズをマッチングさせる専門家を養成しています。イノベーションコーディネータには、地域センターや公設試と連携してニーズとシーズの連結手として活躍してもらいます。コーディネート活動をより活発にするため、産総研内部の人材だけではなく、民間や公設試からも積極的に採用し、現在120人規模に増員しています。

先ほど、地方にはある種の閉鎖性が必要と申しましたが、人材については、どうしても中央に流出していく傾向があるため、彼らが活躍する場を作り、地方にとどめ確保していく必要があるでしょう。そのような人材が地方に根付き、中央との連携・交流を深めていけば、課題のかなりの部分を地方で解決できるようになると思います。

地方には、意欲あふれる経営者や才能ある社員がいて、優れた技術をもった企業が数多くあります。このような企業の研究開発をお手伝いするとき、人、技術に加えて、資金の重要性を感じます。産総研は、現在、金融機関との連携強化を進めており、今後、技術・人・資金の三位一体となった支援体制を整えたいと考えています。

持続可能な社会を実現するために

──将来の連携先となり得る地方企業の方々へ、メッセージをお願いします。

中鉢皆さまが、その土地に祖父母の世代から住んでいるとすれば、すでに100年が経っていることになります。孫の世代までその土地にいると考えれば、さらに100年の時が経過することになります。そのとき皆さまは、そこにどのような技術や資産を残したいと考えられるでしょうか。

産総研は、皆さまの孫の世代が安心して暮らせる故郷をつくるお手伝いをしたいと思います。すなわち、100年後も持続的に発展している社会を実現する技術の提供に努めていきたいと考えています。これから必要なのは、100年後にはなくなる技術ではなく、持続性をもって100年後の社会にも貢献し歴史的な評価を受け得る技術です。そのような考えのもと、地に足を着けた技術で、地方に寄り添う取り組みを続けていきます。

近年、国内ではさまざまな課題が噴出しています。それらの多くは、これ以上の先送りが許されません。今、本気で考え、真剣に取り組む時期に来ているのです。そのときに鍵となるのが、科学技術によるイノベーションです。もちろん、すべての課題が科学技術で解決するとは思っていません。人々の意識改革も重要です。しかし、多くのことは科学技術の発展により解決できると考えています。

産総研は、安心して暮らせる未来の実現を見据えながら、企業の成長と地方経済・日本経済の発展に貢献する研究機関を目指してまいります。益々のご支援とご協力をお願いいたします。