ここにもあった!産総研

世界初のプログラム内蔵型トランジスタコンピュータの作製

戦後始まった日本におけるコンピュータ開発。産総研は発明されたばかりのトランジスタにいち早く目をつけ、新部署を創設してトランジスタコンピュータの開発に着手した。その成果は世界初のプログラム内蔵型トランジスタコンピュータに結実し、国産商用コンピュータが続々と生み出されていく基盤となった。

デジタル式計算機の黎明期

現代社会はコンピュータが支えている。そう言い切っても過言ではないだろう。そんなコンピュータの時代、すなわち、アナログ式ではなく、電子回路をもったデジタル式計算機の時代が幕を開けたのは1930年代後半のことだ。

この時代、英国のチューリングが万能計算機を定義し、スティビッツがリレー(継電器)式のスイッチ素子を用いた計算機を発明、米国のシャノンがスイッチング回路で論理演算することが可能であると示すなど、情報科学や計算機工学の歴史に残る大きな成果が立て続けに世に出ている。

そして世界中の研究者たちが多様な方式のコンピュータの開発にしのぎを削り、多くの「世界初」が出てきた中で、1950年代には商用化を果たすものも登場した。

(参照 http://museum.ipsj.or.jp/computer/dawn/index.html)

この時代の素子は真空管が主役だったが、真空管は寿命が短く消費電力も大きかった。そのため1940年代後半にトランジスタが発明されると、より長寿命で低消費電力が見込めるトランジスタ式コンピュータの研究開発が盛んになっていく。

産総研が生み出した、世界初のプログラム内蔵トランジスタコンピュータ

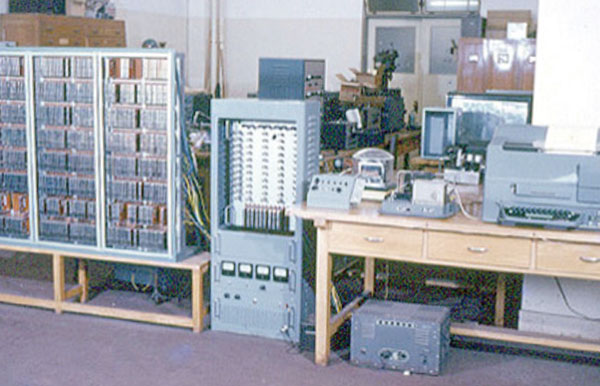

トランジスタ式電子計算機ETL Mark-Ⅳ全景

トランジスタ式電子計算機ETL Mark-Ⅳ全景

国内に目を転じよう。日本で本格的にコンピュータの開発が始まったのは、第二次世界大戦後のことだが、産総研では、その前身の一つである電子技術総合研究所、そしてそのさらに前身である電気試験所(以下、産総研)で、戦前からスイッチング理論の研究を進めていた。1952年に早くもリレー(継電器)式の計算機のパイロットモデル「ETL Mark Ⅰ」を試作できたのは、すでに電気計算機回路理論が構築できていたためだ。その後、 1955年には実用機「ETL Mark Ⅱ」を完成させた。

この時代、計算機には「リレー式」「真空管式」「パラメトロン方式」の他、アナログコンピュータなども存在した。その中で国内では産総研を含む4者が真空管式コンピュータを完成させている。しかし、いずれの方式のコンピュータも商用化はされたものの大規模な市場を形成するには至らなかった。

そんな状況の中、いち早くトランジスタの将来性に注目したのも産総研だった。トランジスタコンピュータの研究開発に本格的に取り組もうと1954年に電子部を創設、部長の和田弘の指揮のもと、当時、国産で入手可能なトランジスタとして最も高速だった東京通信工業製(現在のソニー)の点接触型トランジスタを用いたコンピュータを試作。ダイナミック回路方式の、能動素子が少なくてすむタイプのコンピュータだった。

1956年に完成したこのコンピュータは、当時の後藤以紀所長により「ETL Mark Ⅲ」と命名された。トランジスタコンピュータとしては世界で3番目、プログラム内蔵式トランジスタコンピュータとしては、世界で初めてのものであった。

エポックメイキングだったことはほかにもある。それまでは記憶装置に水銀遅延線を用いるのが一般的だったが、「ETL Mark Ⅲ」では、オリジナルの超音波遅延線を企業との共同研究によって開発しているのだ。光学ガラスを媒質とした安定した扱いやすい記憶素子の実現は、コンピュータ技術史において重要な出来事の一つである。

日本のコンピュータ開発における基礎技術となった

この「ETL Mark Ⅲ」の成果をもとに実用機の開発が計画され、1年強の開発期間を経た1957年11月、「ETL Mark Ⅳ」が完成。ここでは不安定で生産中止の方向にあった点接触型トランジスタに代わり、低速ではあるが安定度の高い日立製作所製の接合形トランジスタを採用している。

基本回路はトランジスタ2個だけでデータを記憶できるダイナミック・フリップフロップで、ゲート回路には日本電気製のゲルマニウムダイオードが用いられた。そして記憶装置には遅延線ではなく、北辰電機製作所(現在の横河電機)や東京通信工業と新たに開発した高速磁気ドラムを採用。この磁気ドラムは、当時としては画期的な記憶容量1000語、回転数18,000 rpm、アクセス時間1.65 ms(平均)を実現したものだった。

当時のオールジャパンの技術を結集した「ETL Mark Ⅳ」は、動作の安定性が非常に高いだけでなく、製作も容易だという優れものだった。そのため、この後、続々とこれを基本として、日本電気の「NEAC 2201」「NEAC 2203」、日立製作所の「HITAC301」、松下通信工業「MADIC Ⅰ」などが製品化され、技術導入により北辰電機製作所「HOC 100」他、多くの国産商用コンピュータが生まれていった。

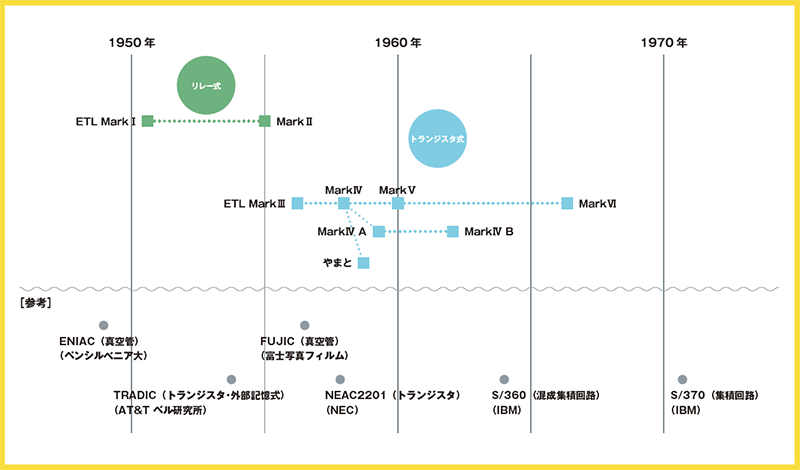

電気試験所におけるトランジスタコンピュータの開発経緯

電気試験所におけるトランジスタコンピュータの開発経緯

(出典:国立科学博物館技術の系統化調査報告第3集 山田昭彦著「電気試験所におけるトランジスタコンピュータの研究開発および資料保存状況」2003年12月)