- 従来の作用極で用いられていた白金電極をPB/G/PSS電極で代替

- 血中の溶存酸素やビタミンC(アスコルビン酸)などの夾雑物の影響を受けずにグルコースを測定可能

- グルコースセンサーの構造の簡略化で、血液ガス分析装置の小型化および低コスト化に貢献

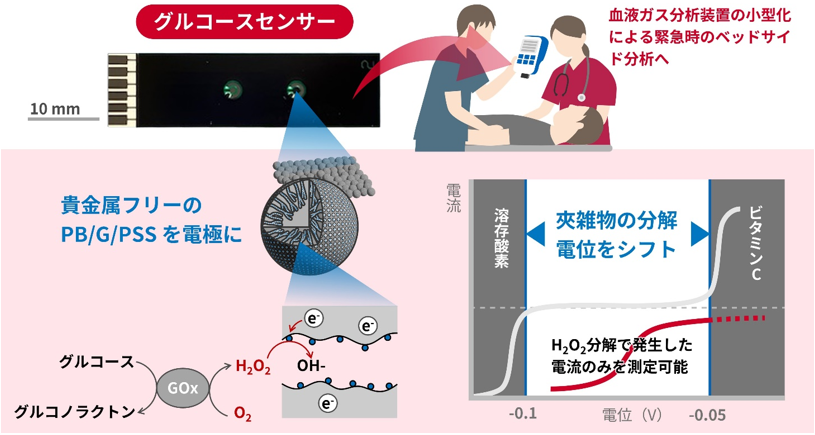

開発したグルコースセンサーの概要

※原論⽂の図を引⽤・改変したものを使⽤しています。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)化学プロセス研究部門 伊藤徹二 主任研究員、長谷川泰久 副研究部門長らは、株式会社テクノメディカ 吉田朗子 主任、国立大学法人 東北大学材料科学高等研究所(WPI–AIMR)西原洋知 教授(多元物質科学研究所、環境科学研究科 兼務)、富士シリシア化学株式会社 井澤謙一 研究開発グループ リーダー、日本電子株式会社 作田裕介 副主査らと共同で、貴金属を使わない電極を用いて、血液中の夾雑物を除去することなく血糖値(グルコース濃度)を測定できる小型センサーを開発しました。

血糖値は、グルコースが酵素(グルコースオキシダーゼ:GOx)によって酸化される過程で生成される過酸化水素(H2O2)を白金(Pt)の作用極で分解し、その際に生じた電流をグルコース濃度に対応させることで電気化学的に測定できます。しかし、H2O2の検出に適した分解電位は、血液中の溶存酸素やビタミンC(アスコルビン酸)などの分解電位と重なるため、正確に測定するには、これらの夾雑物をあらかじめ除去する必要がありました。従来のPt電極を使用したセンサーでは、溶存酸素の影響を受けない分解電位でH2O2を分解し、ビタミンCは夾雑物除去膜で除去する方法がよく利用されています。本研究では、グラフェン(G)でコーティングした多孔質シリカ球(PSS)に、H2O2と反応するプルシアンブルー(PB)を付着させたPB/G/PSSを作用極とすることで、溶存酸素およびビタミンCの分解電位をシフトし、これら夾雑物の影響を受けずにH2O2を測定可能なセンサーを開発しました。開発したグルコースセンサーは、空腹時の血糖値(グルコース濃度:70~100 mg/dL)の濃度範囲を含み、より広範囲の0~270 mg/dLにおいて血中グルコース濃度を測定できます。さらに、作用極と参照極の両方にPB/G/PSSを用いた場合にも同様の性能を示すことを確認しました。

今回開発した夾雑物除去機構不要のグルコースセンサーは、近年需要が高まっている血糖値や乳酸値の測定が可能な血液ガス分析装置の小型化を促進します。また、Ptなどの貴金属を使用しないため、安定供給や製造コストの低減にも貢献します。

この技術の詳細は2025年5月12日に「ACS Electrochemistry」に掲載され、表紙(Supplementary Journal Cover)にも掲載されます。

血液ガス分析装置は、血液中の酸素や二酸化炭素の分圧、pHなどを測定し、救急医療において患者の病態の緊急度を把握するために不可欠なものです。近年では、血液ガスに加えて意識障害の原因識別に有用な血糖値や乳酸値を同時に測定できる血液ガス分析装置が登場し、さまざまな項目を素早く測定できるようになりました。しかし、救急現場ではより迅速な検査が求められており、小型で携帯性に優れた装置の需要が高まっています。また、血液ガス分析には動脈血を使用するため患者の負担が大きく、特に小児医療では、少量の血液で検査できる装置が必要とされています。

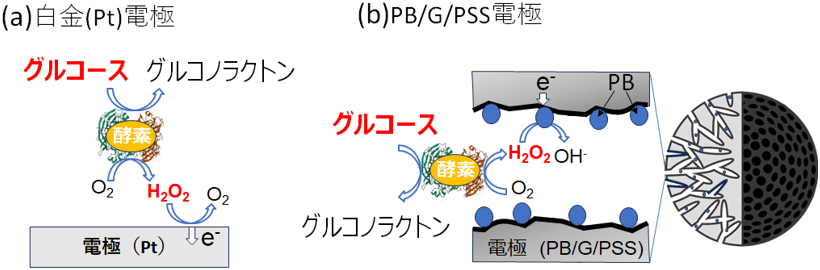

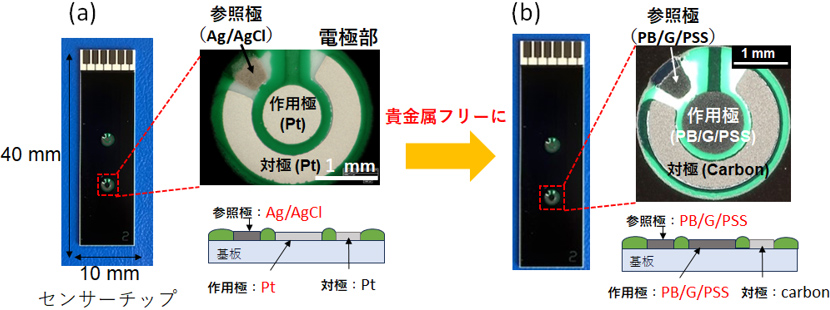

血糖値は、血液中のグルコースが酵素(GOx)によって酸化される過程で生成されるH2O2を作用極で分解し、その際に生じた電流をグルコース濃度に対応させて測定します。従来のグルコースセンサーは、H2O2の分解電位が夾雑物である酸素およびビタミンCの分解電位と重なり、正確な測定のためにはこれらの夾雑物を除去する必要があります。この除去機構がセンサー構造を複雑にし、他のセンサーとの集積化を妨げ装置の小型化を困難にしていました。また、電極に貴金属のPtが使用されており(図1(a))、製造コストや材料供給の面でも課題がありました。

産総研は、PB/G/PSSを用いた小型センサーの開発を進めており、これまでにPB/G/PSSを参照極として使用することで、作用極での銀(Ag)汚染を抑制し、小型酸素センサーの長寿命化に成功しました(2024年8月20日 産総研プレス発表)。今回、PB/G/PSSを作用極とすることで夾雑物である溶存酸素およびビタミンCの分解電位をシフトするというアイデアに基づき、株式会社テクノメディカ、東北大学、富士シリシア化学株式会社、日本電子株式会社と共同で、夾雑物除去機構を必要としない小型のグルコースセンサーの実現に向けた研究に取り組みました。

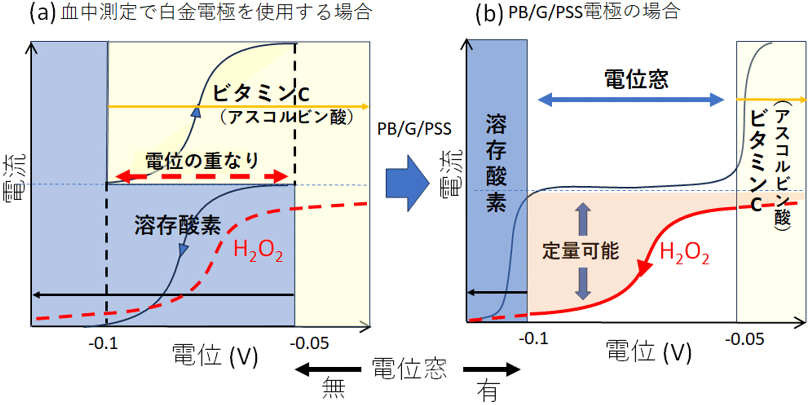

今回の技術はグラフェン(G)でコーティングした多孔質シリカ球(PSS)に、H2O2と反応するプルシアンブルー(PB)を付着させたPB/G/PSSを作用極とすることで(図1(b))、これまでのグルコースセンサーの課題だった夾雑物除去機構が不要となり、血液ガス分析装置の構造の簡略化と小型化を可能にしました。また、貴金属(Pt)を用いないので、低コスト化も可能です。血液中のグルコースを検出する酵素センサーでは、酵素(GOx)がグルコースを酸化しグルコノラクトンに変換する際にH2O2を生成します。このH2O2が作用極上で分解され、電気信号(電流)として検出されます。しかし、Pt電極を用いる場合、H2O2の分解電位(約0.2 V以下)が、血液に含まれる溶存酸素やビタミンCなどの夾雑物の分解電位と重なるため(図2(a))、夾雑物の影響を受けずにグルコース濃度を正確に測定することができません。本研究では、PB/G/PSSを作用極に用い、H2O2と夾雑物の分解電位の重なりを回避して、夾雑物存在下でも正確なグルコース濃度の測定を実現しました(図2(b))。具体的には、夾雑物である溶存酸素の分解電位が負方向にシフトし、ビタミンCの分解電位が正方向にシフトしたことで、両者の間に明瞭な電位窓が形成されました。これにより、夾雑物の影響を受けることなくH2O2の電流の大きさでグルコース定量が可能となりました。また、貴金属を用いないので、コストも抑制できます。なお、本センサーでは、ごく少量の血液疑似液で、空腹時の血糖値(グルコース濃度:70~100 mg/dL)の濃度範囲を含む、0~270 mg/dLの血中グルコースを測定できました。

図1 (a)Ptを用いた従来の電極および(b)PB/G/PSSを用いた今回の電極内でのグルコース定量反応

※原論⽂の図を引⽤・改変したものを使⽤しています。

図2 夾雑物の影響を受けずにH2O2(グルコース)検出が可能となる仕組み

図3 貴金属フリーのセンサー作製

※原論⽂の図を引⽤・改変したものを使⽤しています。

本センサーは、血液中の溶存酸素やビタミンCといった、測定の妨げとなる物質の影響を除外し、グルコースの酸化反応により生成されるH2O2を正確に検出できます。これは、作用極にPB/G/PSSを用いることで、それぞれの物質が分解し始める電圧(分解電位)をシフトさせ、測定に適した“電位のすき間(電位窓)”を生み出すことに成功したためです。

また、参照極にAg/AgCl電極を使用せず、PB/G/PSSを用いたことにより、PtやAgといった貴金属を完全に排除した「貴金属フリー構造」であることも大きな特長です(図3)。従来必要とされていた貴金属を使用せず、コストを大幅に抑えるとともに、環境にもやさしい、持続可能な新しい測定技術として役立ちます。

本技術は、適切な酸化酵素を選択することで、グルコース以外の糖やアミノ酸などのバイオセンサーへの応用が期待されます。また、将来的には、開発した小型酵素センサーを、血液ガス分析装置に組み込んでいく予定です。これにより、医療現場におけるその場分析が可能となり、QOL(Quality of Life)向上に貢献します。

掲載誌:ACS Electrochemistry

論文タイトル:Environmentally Sustainable, Noble-Metal-free Enzyme Sensors Capable of Functioning in the Presence of Ascorbic Acid

著者:Akiko Yoshida, Zheng-Ze Pan, Mutsuhiro Ito, Kenichi Izawa, Yuka Minegishi, Yusuke Sakuda, Yukinori Noguchi, Yasuhisa Hasegawa, Tetsuji Itoh, and Hirotomo Nishihara

DOI:10.1021/acselectrochem.5c00045