独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)ナノシステム研究部門【研究部門長 八瀬 清志】ナノシステム計測グループ 宮前 孝行 主任研究員、フレキシブルエレクトロニクス研究センター【研究センター長 鎌田 俊英】印刷エレクトロニクスデバイスチーム 高田 徳幸 研究チーム長は、次世代化学材料評価技術研究組合【理事長 冨澤 龍一】(以下「CEREBA」という)と共同で、発光中の多層積層有機EL素子内部の有機層界面にある特定の分子の振る舞いを選択的に測定する手法を開発し、素子内の電荷の振る舞いを分子レベルで計測することに初めて成功した。

この手法は最先端のレーザー分光計測法を駆使し、有機EL素子内にある特定の有機層界面の分子の振動スペクトルを計測するように改良したものである。さらに有機ELの測定では電場が集中する界面からの信号を増強する現象を利用することで、素子を破壊することなく発光している多層積層した有機EL素子内部の有機層の分子の状態を評価できる。産総研の先端計測の技術基盤と、CEREBAの実践的な有機EL素子作製・評価技術の融合から生み出された、世界初の成果である。

今回開発した手法により、有機EL素子の長寿命化に必要な材料の劣化や素子の界面劣化について分子レベルの情報から解き明かすことが期待される。

なお、この技術の詳細は、米国学術誌「Applied Physics Letters」の2012年8月15日(米国東部時間)にオンライン掲載される。また2012年9月11~14日に愛媛大学および松山大学(愛媛県松山市)で開催される秋季第73回応用物理学会学術講演会、ならびに2012年9月18~21日に東京大学(東京都文京区)で開催される第6回分子科学討論会でも発表される。

|

|

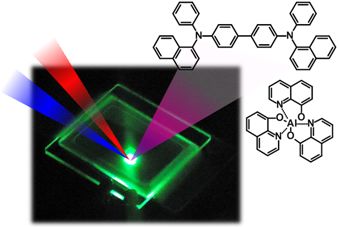

発光している多層積層有機EL素子のレーザー分光測定の概念図 |

近年、視野角が広く低電圧駆動が可能で、動画再生能力など優れた性能を持つ発光デバイスとして、有機EL(Organic Light Emitting Diode, OLED)の次世代の薄型テレビ、スマートフォン、照明などへの応用が注目されてきている。特に高輝度、長寿命の実用的な有機ELでは、異なる性質を持つ有機層を何層も積み重ねた多層積層有機EL素子が用いられている。それらの有機EL素子は劣化の大きな原因となる酸素や水の影響を排除するために、乾燥剤とともに厳重に封止されており、外部から有機EL素子本体にアクセスする道は素子につながる電極からの情報か、光を取り出す透明窓からしかない。しかし有機物が出す蛍光や素子動作時の強い発光に阻まれ、光を使った評価計測手法の多くは使用することが困難であり、実際の劣化挙動を調べるには、動作させて電気特性を調べてモデル解析するか、素子を壊して内部を分析するなどの間接的、限定的な手法しかなかった。特に破壊して分析する手法では素子を破壊する際の影響や不純物の混入を全て排除することができない問題があった。また、封止されていない素子を使用した場合、外部からの水などの影響による劣化も同時に進行するため、素子本来の劣化だけを分離して分子レベルで評価することは難しい。このため、長時間駆動させた際に起こる緩やかな劣化のメカニズムは現在の有機EL素子の構造が提案されて25年以上経てもなお、わかっていない。さらに実用レベルの多層積層有機EL素子では、複数の有機層からの情報が重なり合い、それらを分離できないため、個々の有機層の振る舞いを劣化と関連づけて評価することも極めて困難であった。有機ELの高詳細ディスプレイや照明などへの実用化の鍵となる多層積層有機EL素子の長寿命化のためには、長時間駆動の間にどの層で何が起こり、それがどのようにして素子の劣化を引き起こすのかを素子を破壊せずに実際の素子構造を用いて個別の有機層ごとの情報として知ることが急務であった。そのため、多層有機EL素子の個々の有機層の状態を素子が封止された状態で、さらに駆動中に非破壊で評価・計測できる技術が求められている。

産総研は、材料表面や界面の分子情報を選択的に計測・評価する手法として、和周波発生分光法(SFG分光法)を用いた有機物界面の評価・解析技術の研究開発を進めてきた。さらに有機エレクトロニクス材料や実デバイスの評価への応用を目指し、複雑な構造を持った有機デバイスの特定の有機物界面の情報を詳しくとらえるため、波長可変のレーザー光を使用した2色可変SFG分光法の技術開発と、有機エレクトロニクス素子の評価への応用を進めてきた。

CEREBAは、次世代化学材料の評価・解析技術の開発と共有化を通じ、迅速な製品化に貢献する評価研究開発拠点として産総研内に設立され、有機エレクトロニクス材料、特に有機EL材料について、評価手法が確立していない実用レベルで使用される有機EL材料や素子本体の統一的な評価基準となる「基準素子」の設計・作製技術の確立とそれをベースとした評価・解析技術の開発を進めてきている。

なお、本研究開発は、独立行政法人 日本学術振興会の科学研究費補助金 基盤研究と、ならびに独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託事業「次世代グリーン・イノベーション評価基盤技術開発プロジェクト(平成22~27年度)」により行った。

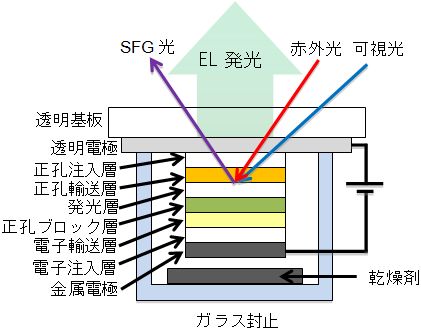

有機EL素子は、異なる性質を持つ有機層を積み重ね、2つの電極で挟んだ構造を持つ。この電極間に電圧をかけることで、素子を発光させる。標準的な多層積層有機EL素子では透明電極の上に有機層が3~5層程度積層され、全体でも約200ナノメートル程度の厚さしかない。さらに、酸素や水の影響を防ぐために、乾燥剤とともに密封した状態で作成される(図1)。今回測定に使用した素子は6種類の有機物を使用した多層積層有機EL素子であり、輝度の半減期寿命(初期輝度の50 %の輝度に劣化するのに要する時間)は1000 cd/m2(カンデラ毎平方メートル)の輝度で13000時間以上である。

今回開発した手法は、赤外レーザー光と可視レーザー光の2つの光を使用するSFG分光法を応用した評価解析技術である。SFG分光法は、レーザー光を使った分光法の一種で、表面や固体内部の界面の分子の振動スペクトルを測定できる手法である。通常SFG分光法では用いる可視レーザー光の波長を変えることはできないが、この可視レーザー光の波長を目的の有機物の吸収波長(色)に合わせて、その有機物だけを選択的にエネルギーの高い状態に移行させることを可能とする、「2重共鳴効果」と呼ばれる現象を利用できる2色可変SFG分光を適用した。この2重共鳴効果を利用することで、素子内の他の有機層の影響を除いて、目的とする有機層からの信号だけを増強してとらえることを可能とした。またレーザー光による素子の損傷をなくすために、通常のSFG分光測定に比べ100分の1以下にレーザーの強度を下げても分解能を損なわずに測定をできるようにSFG分光装置に改良を加えた。図1に実際の多層有機EL素子の構成を示す。SFG分光法で用いる可視レーザー光と赤外レーザー光は透明基板側から入射させ測定を行った。動作中の有機EL素子は強く発光しているが、SFG光はこのEL発光の波長とは異なる波長を持ち、さらにビーム状に特定の方向に発生してくるため、フィルターと2台の分光器を使用することで強いELの発光と明瞭に分離して測定できる。

|

|

図1 多層有機EL素子の構成概略図とSFG分光法の光入出射方向 |

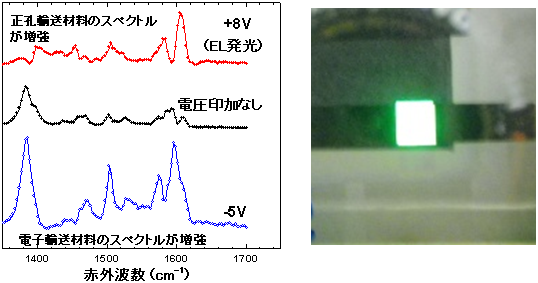

図2に実際に多層積層有機EL素子を駆動した際のSFGのスペクトルを示す。この測定では典型的なイリジウム錯体によるリン光を用いた多層積層有機EL素子を用いた。可視レーザー光を波長可変化しただけでは、有機物の吸収波長が互いに近い場合には複数の有機層からの信号を同時にとらえてしまう。実際図2の電圧印加なしの状態では(図2左中央のスペクトル)、複数の有機層からの信号が混ざって観測される。ところが素子に電圧をかけて駆動させると、電圧をかけない状態とは明らかに異なるスペクトルが測定される(図2左上のスペクトル)。さらに素子に加える電圧を変えると、電圧の変化に応答して信号強度が変化していく様子が明瞭に観測された。

この技術は、試料に電場を加えると、加えた電場に応答した有機層からのSFGの信号成分が増強される「電界誘起効果」と呼ばれる効果を利用している。有機物を積み重ねた有機EL素子内部では、有機物のイオン化ポテンシャルや電子親和力の違いなどにより隣接する有機層との間でエネルギーの差が生じている界面がある。有機EL素子の駆動中に内部を移動する電荷は、このエネルギー差のある界面付近で局所的に貯め込まれる。この蓄積した電荷によって局所的な電場が生じ、その結果電荷が蓄積された有機層からのSFG信号だけが選択的に観測される。

|

図2 多層積層有機EL素子動作時のスペクトル変化

(左)上から、+8 V印加時(EL発光)、電圧印加なし、-5 V印加時

(右)電圧印加時の有機EL素子の発光写真 |

この駆動時に電圧に応答して強くなるスペクトルは正孔輸送層の有機物層のスペクトルと一致した。このスペクトル挙動は素子駆動時に正孔輸送層と発光層の有機物のエネルギー差により、この2層の界面付近で電荷の蓄積が起こっているということで説明できる。すなわち駆動時には正孔輸送層の界面で電荷の蓄積が起こっていることが初めて明らかとなった。また、この素子に逆の電圧をかけると、正孔輸送層の振動スペクトルは消え、これに代わって電子輸送層に用いられている有機物の振動スペクトルが現れる(図2左下のスペクトル)。このように実際の有機EL素子と同じ構成の素子に対して2色可変SFG分光法を使用し、素子にさまざまな電圧をかけて起こる電界誘起効果を利用することで、これまで全く見ることができなかった封止された多層積層有機EL素子内部の個々の有機層の情報や、動作中に電荷がどこに集中しているのかを非破壊で直接測定できるものであり、有機エレクトロニクスデバイスの特性評価や劣化解析に適用できる新しい計測・評価法である。

振動スペクトルで見られる振動数のパターンは分子が置かれた状態を敏感に反映し、同じ分子種でも状態が変わると異なる振動数を示し、また膜の中で分子の向きが変わると強度が変化する、いわば分子固有の「指紋」に相当する。この素子内の有機層の「指紋」を詳しく調べることで、動作中の有機EL内部の分子自身の変性や分解、さらには有機EL素子内部の電界変化の様子を明らかにできる。今回動作中の分子の状態と電荷の分布状況が明らかになったことで、長時間動作させた素子でこれらがどう変わっていくかを詳しく調べることが可能となり、有機EL素子の特性のさらなる向上や、未解明であった劣化の問題に有用な情報を得ることが期待できる。

次世代薄型テレビやスマートフォン、さらにはフレキシブルデバイスに有機ELを用いるには、実用レベルにある素子の内部で起こる劣化を詳細に調べる必要がある。今後この手法を用いて動作時や長時間駆動させた有機EL素子内部の分子レベルの情報を継続的に調べ、有機ELの駆動機構や長寿命化に必要不可欠な劣化メカニズムの分子レベルでの解明を目指す。

また有機EL素子だけではなく有機太陽電池や有機トランジスタなど、さまざまな有機エレクトロニクスデバイスの評価・解析への応用も目指していく。