キーポイント

細胞の中で、DNAやタンパク質などの生体分子はどのようにふるまうのか。細胞内でタンパク質が水と油のように分離する液-液相分離と呼ばれる現象に、DNAの立体構造が重要な役割を果たしていました。認知症や運動障害などの神経変性疾患と深く関わるこの現象を解明し、企業連携を通じて創薬への応用までつなげる。この研究で産総研論文賞を受賞した健康医工学研究部門ナノバイオデバイス研究グループ冨田峻介上級主任研究員に話を聞きました。

この研究ここがスゴイ難病の発症と関わるDNA構造の新機能を発見!

液-液相分離研究のための操作手法や計測手法を開拓し、解説の執筆を通じて技術を普及。

この研究を始めたきっかけは何でしょうか?

冨田日本の液-液相分離研究の旗振り役であり私の恩師の白木賢太郎先生(筑波大学教授)が、2017年にSNSで発信された「今、液-液相分離が面白い」という投稿を見てこのテーマに興味を持ちました。その後に分かってきたのは、液-液相分離と呼ばれる現象は、私たちの細胞の機能を支えるタンパク質などが正しい場所に集まる“しくみ”の一つであるということです。私はもともと物理化学系の出身で、タンパク質など生体分子のふるまいから、その機能を明らかにすることに興味があったので、すぐに研究に着手しました。

研究を進めるなかで、着目したのはどのような点でしたか?

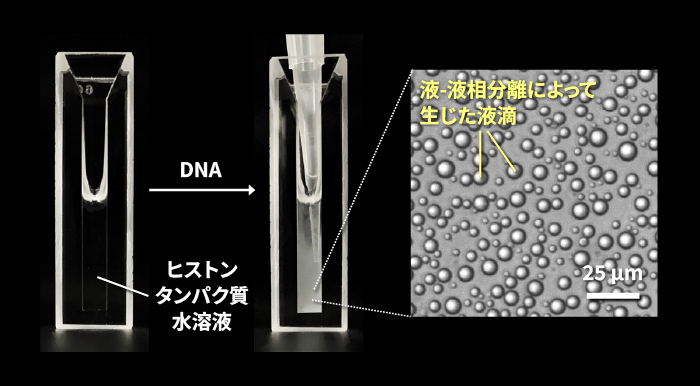

冨田RNAやDNAなどの核酸を、特定のタンパク質と混ぜると液-液相分離を起こすことは以前から知られていました。しかし、液-液相分離が起きるときに、DNAがどのような役割を持っているのかについては、詳しく分かっていませんでした。この論文の筆頭著者で当時筑波大学の大学院生だった三村真大さんと議論する中で、DNAの立体構造に注目してみようというアイデアが生まれました。私たちは、特にDNAのグアニン四重鎖という立体構造に目を付けました。DNAグアニン四重鎖は遺伝子の発現制御に関わる立体構造です。あるDNAグアニン四重鎖を、DNAを束ねて染色体を形成する働きをするヒストンタンパク質と混ぜたときに、液-液相分離を起こすことが示せるだろうか。その現象が確認できれば、DNAを束ねる染色体構造を制御する新しい“しくみ”を提案できるかもしれないと考えたのです。

透明なヒストンタンパク質水溶液(左)にDNAを加えると液-液相分離によって液滴が生じて白濁する(中)。右は光学顕微鏡で見た液滴。

透明なヒストンタンパク質水溶液(左)にDNAを加えると液-液相分離によって液滴が生じて白濁する(中)。右は光学顕微鏡で見た液滴。

論文をまとめる中でどのような苦労がありましたか?

冨田この論文は、化学分野で高く評価されている米国化学会誌に掲載されました。しかし実は一度、実験的な証拠の不足を指摘されて不採択になっています。そのタイミングで別の雑誌に投稿先を変える選択肢もありましたが、諦めずに再投稿することにしました。私にとって新しい研究対象である液-液相分離をテーマとして執筆する初めての論文だったので、まずは影響力の高い論文誌に掲載し、多くの人に成果を届けたいと考えたのです。雑誌側からの「液滴の中で本当にDNAが四重鎖を作っているのか?」などのクリティカルな指摘に、約1年かけて追加の実験を重ねて答えて、最後は無事に掲載されました。

実験はスムーズに進められたのでしょうか?

冨田いえ、実験は一筋縄には進みませんでした。実際に進めるなかで苦労したのは、観察や計測に使う「液滴」の扱いです。液滴はタンパク質とDNAを高濃度で含んでいるため、粘度が高くネバネバしています。しかもとても微量で、取り出すだけで一苦労でした。こうした微量なサンプルでも液滴内部の状態を測定できる方法はないかと悩んでいましたが、産総研の異分野の研究者の力を借りて解決することができました。

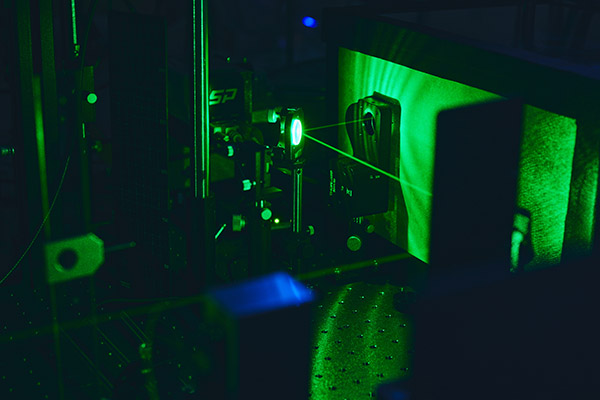

液滴の測定に協力してくれたのが、物質計測標準研究部門の細貝拓也さんで、分子の蛍光寿命を測定する方法を教えてもらいました。なんとか取り出した液滴を2枚のガラスに挟み込み、手作りの計測用サンプルにすることで、液滴内でもDNAの四重鎖構造に結合する特性をもった分子の測定ができるようになりました。また、液滴内部の分子の動きを捉える実験には、バイオメディカル研究部門の新海陽一さんが、蛍光イメージング技術で協力してくれました。二人の協力もあり、課題だった液滴内部の状態測定が上手くいき、DNAの四重鎖構造が液滴内でも形成していることや、四重鎖構造が液滴の性質に与える影響を明確にできました。新海さんは、細胞内での液-液相分離が最初に発見された線虫や、神経変性疾患の研究をしており、生物学の観点を取り入れた議論ができ、より信頼性の高い成果を生み出すことにつながりました。さまざまな観点からの実験を積み重ねるのは大変でしたが、論文の発表後には製薬会社などの企業からの問い合わせがあったり、教科書の一部を執筆する機会を得たりと、確実にこの研究分野を発展させられていると感じます。このように、さまざまな分野の研究者と気軽に連携できるのが、産総研の強みだと感じます。

先端ナノ計測施設の蛍光寿命計測装置で液滴内部の四重鎖構造を計測する

先端ナノ計測施設の蛍光寿命計測装置で液滴内部の四重鎖構造を計測する

こんなアナタに知ってほしい基礎研究から分析技術開発、ベンチャー企業での創薬応用まで。

一気通貫の研究体制で高齢化社会の課題解決に取り組みます。

液-液相分離現象の解明で、神経変性疾患との関わりが明らかになってきたそうですね。

冨田近年の研究の進展によって、液-液相分離が認知症や運動障害などの神経変性疾患と深く関わっていることが明らかになりつつあります。液-液相分離制御の破綻がタンパク質の異常な蓄積を引き起こすトリガーになることも示唆されており、この現象の詳細を解明することは、超高齢化社会で深刻化する神経変性疾患の予防や治療研究を大きく飛躍させる“ミッシングピース”だと考えられています。私たちは、こうした成果の社会実装を加速するために、同じ志を持つ研究者を中心としたメンバーで産総研認定ベンチャーのモルミル株式会社を設立しました。筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、神経変性による難病の予防・治療のための創薬を目指しています。

今後どのように研究を発展させていくのでしょうか?

冨田私たちのグループでは、今回取り組んだ液-液相分離のような基礎的な研究だけでなく、分析技術の開発や、創薬に向けた応用まで、一気通貫で取り組んでいます。

例えば、私たちのグループが開発したのが「ケミカルタン」という分析技術で、味覚のしくみを人工的に模倣することで、さまざまな生体試料や分子を層別化して分析することができます。この技術は、バイオテクノロジーや食品分野だけでなく、創薬にも応用できると考えており、実際に液-液相分離を標的とした医薬品開発を目指す研究でも活用しています。

これからも基礎的な現象の解明からオリジナルの分析技術の開発、そしてそれらを組み合わせた創薬への応用に至るまで、さまざまな立場・分野の皆さんと議論、連携しながら、研究成果のさらなる社会実装を進めていきたいと考えています。

この研究について関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

液滴の観察に使うレーザー共焦点蛍光顕微鏡とバイオ分野の3人の研究者ら。(左から新海、冨田、冨田の所属するナノバイオデバイス研究グループ長の栗田)

液滴の観察に使うレーザー共焦点蛍光顕微鏡とバイオ分野の3人の研究者ら。(左から新海、冨田、冨田の所属するナノバイオデバイス研究グループ長の栗田)