国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)モレキュラーバイオシステム研究部門 戸井田 力 上級主任研究員と国立大学法人 徳島大学大学院医歯薬学研究部歯学域口腔科学部門口腔外科学分野 福田 直志 助教、徳島大学病院 歯科口腔外科 髙丸 菜都美 講師は、国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 姜 貞勲 室長らと共同で、リポソームによってマクロファージの表現型を操作することで、加齢で衰えた骨治癒機能を回復する技術を開発しました。

加齢に伴い臓器に蓄積する老化細胞は組織の恒常性を乱し、組織再生能力の低下を引き起こします。例えば薬による老化細胞の除去や若返りに関する基礎研究は、老化組織の再生促進に対し有望性が示唆されていますが、現在のところ少数の報告に限られており、老化組織の再生治療研究はいまだ発展途上です。今回、ホスファチジルセリンリポソーム(PSL)によるマクロファージの表現型の操作が、老化骨の再生の促進に有効であることを実証しました。高齢者は骨がもろいため転倒などによる骨折のリスクが高く、それがきっかけで寝たきり状態に陥り、その結果、筋力低下や認知症発症のリスクが高まります。本技術は、高齢者の骨治癒を促進することで、この連鎖を断ち切れる可能性があり、健康長寿社会の実現や医療費コストの削減を後押しします。

なお、この技術の詳細は、2025年10月15日に「ACS Applied Materials & Interfaces」に掲載されました。

世界的に高齢化が進み、平均寿命が延びるにつれ、加齢に伴う疾患の発生率の増加と治癒機能の低下によって直面する医療・経済上の課題が深刻化しています。特に、骨は老化によりもろくなるため、高齢者がひとたび骨折すると、それがきっかけで寝たきり状態に陥るケースが多く見られます。寝たきり状態が長引くと、筋力や認知機能の低下が進み、認知症の発症リスクが高まります。

生体組織は本来「適度な炎症・修復・細胞更新」のバランスで維持されています。しかし、加齢によって臓器に蓄積する老化細胞が分泌する因子はこのバランスを乱し、過度で慢性的な炎症を引き起こします。その結果、組織再生能力が低下してしまいます。そこで、老化細胞を標的とした薬物の開発が進められています。それらのうちいくつかは有望視されているものの、いずれも効果は限定的であるため、老化組織の再生治療研究はいまだ発展途上といえます。

一方、組織再生プロセスで重要な役割を果たすマクロファージという免疫細胞を標的とした薬物の開発も行われています。マクロファージは、炎症性のM1型と抗炎症性/治癒促進性のM2型の相反した表現型を示し、傷害組織において適切なタイミングで表現型をM1からM2にスイッチングすること(M1-M2スイッチング)で傷が正常に回復します。ところが、加齢に伴いM1-M2スイッチングが遅延あるいは破綻してしまうため、治癒プロセスが正常に起こりません。このため、M1-M2スイッチングを促進する薬理学的アプローチの検討が進められていますが、高齢マクロファージは、若齢マクロファージと比べて薬物に対する応答性が著しく減弱し、スイッチングの誘導が困難です。また、対象となる個体の性別によりマクロファージの応答が異なるとの報告もあり、汎用的な再生治療への有効性は示されていません。

産総研は、組織治癒や疾患の進展に関わるマクロファージの表現型を操作する技術を開発し、医療への応用に取り組んできました。その中で、PSLが、M1型マクロファージに高い親和性を有すること、表現型を炎症性(M1型)から抗炎症性/組織治癒(M2型)にスイッチングすることを見いだしました。そして、PSLによるM1型からM2型へのスイッチングが、再生治療や疾患治療に有効であることを報告してきました(2024年9月19日 産総研プレス発表)。しかし、これまでの我々の研究はいずれも若い動物を使用しており、また動物の性別に着目したものではありませんでした。今回、月齢や性別の異なるマウスからマクロファージを調製し、PSLに対する応答性の違いを比較しました。また、PSLを老化組織の再生治療に応用し、高齢マウスの骨治癒を早めることができるか検討しました。

なお、本研究開発は、独立行政法人 日本学術振興会の科学研究費助成事業(23K09313, 23K18442, 24K03291)、公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会の赤坂庸子若手研究奨励基金、公益財団法人 池谷科学技術振興財団による支援を受けています。

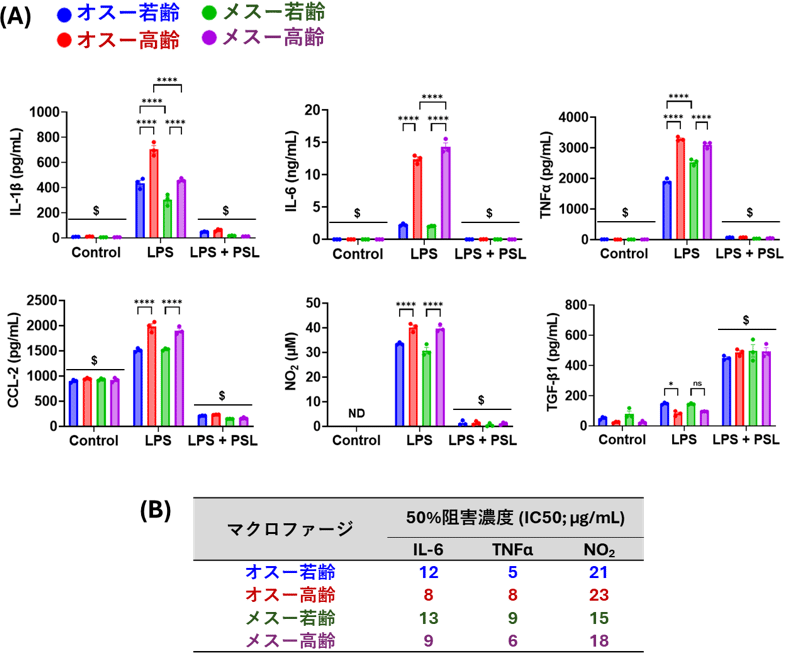

はじめに、月齢(若齢 [3~4カ月齢、ヒト10~12歳に相当]および高齢 [22~26カ月齢、ヒト76~90歳に相当])・性別の異なるマウスから採取した骨髄由来マクロファージ(BMM)について、6種類の分泌因子(IL-1β, IL-6, TNFα, CCL-2, NO, TGF-β1)の産生量を評価しました(図1(A))。これらの分泌因子のうち、IL-1β, IL-6, TNFα, CCL-2, NOは炎症性因子、TGF-β1は非炎症性因子として知られており、炎症性因子はM1型マクロファージのマーカーとして使用できます。まず、未刺激のBMM(Control群)は、CCL-2を除く因子の分泌は限定的でした。BMMにリポ多糖(LPS)という、細菌の表面にある体の免疫を刺激する成分を添加すると炎症性M1型へ分化します。BMMをLPS刺激したLPS群では、雌雄ともに若齢BMMより高齢BMMの方が、M1型マーカーである炎症性因子の産生量が高く、高齢BMMはM1型の性質が顕著であることが分かりました。次に、M1型BMMにPSLを添加し分泌因子のプロファイルが変化するか評価しました(LPS + PSL群)。その結果、いずれのBMMにおいても炎症性因子の産生量の著しい減少と抗炎症性因子の増加が認められ、M2型にスイッチングされることが明らかとなりました。さらに、IL-6、TNFα、NO産生に対するPSLの50 %阻害濃度(IC50)は月齢や性別によらず一定であったことから(図1(B))、PSLは既存のM2型誘導剤とは異なり、汎用的なM2型誘導剤として機能することが実証されました。

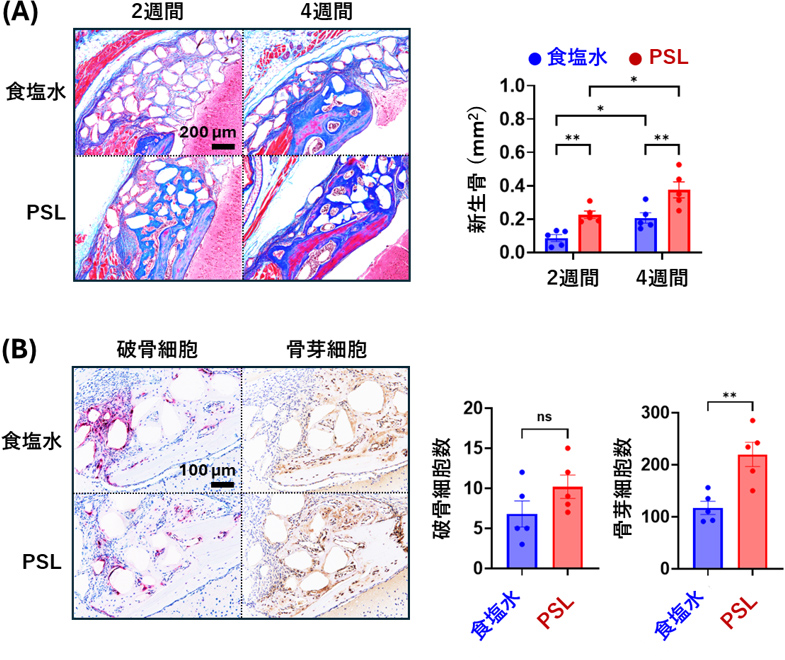

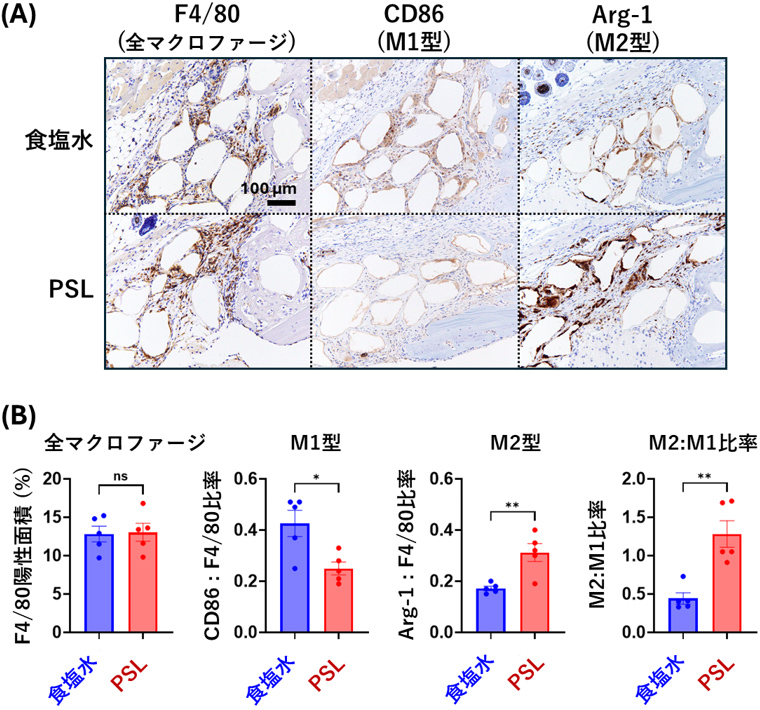

次に、高齢マウスを用いて、PSL投与が骨治癒の促進に寄与するか評価しました。マウスの頭蓋骨に欠損(直径4 mm)を作製し、欠損部に炭酸アパタイト顆粒を埋植後、PSL(あるいは生理食塩水)を1回投与し、2週間後および4週間後に評価を行いました。なお、炭酸アパタイト顆粒は、近年製品化された骨補填材であり、徳島大学口腔外科学分野は、この製品化にあたり動物実験の評価や治験を実施してきました。組織切片を作製し骨再生量を比較したところ、生理食塩水を投与した陰性対照群と比較して、PSL投与群では約2倍速い骨治癒が認められました(図2(A))。次に、2週間後のマウスにおける、骨形成する骨芽細胞(OB)と骨吸収する破骨細胞(OC)を計数したところ、OC数は両群で同数であった一方でOB数はPSL群で2倍多く観察されました(図2(B))。さらに、同時期のマクロファージ表現型の評価では、両実験群で傷害部位における全マクロファージの数は同レベルであったものの、PSL群ではM1型の減少とM2型の増加が認められ、結果としてM2/M1の比率は2.7倍となりました(図3)。以上をまとめると、PSLはM1-M2スイッチングを促進することで、骨治癒が促進されることが実証されました。ほとんどすべての臓器において、老化組織におけるマクロファージ表現型スイッチングの異常が報告されます。したがって、本技術を含むマクロファージ表現型の標的治療は、さまざまな老化臓器の治癒促進に有用である可能性があります。

図1 骨髄由来マクロファージ(BMM)の分泌因子の評価結果

(A) BMMの分泌因子の産生量。Control, 未刺激BMM; LPS(リポ多糖, M1型誘導剤), NOは安定代謝物であるNO2として測定した。*p < 0.05; ****p < 0.0001; $p < 0.0001(vs LPS群に属する月齢・性別が同一の検体); ns, 有意差なし; ND, 評価不可。

(B) PSLの50 %阻害濃度(IC50)。シグモイド関数にフィッティングしIC50を算出。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

図2 PSL投与による骨治癒の促進

(A)骨のマッソントリクローム染色像と定量結果。青色:骨あるいは細胞外マトリックス、赤:細胞、白:炭酸アパタイト顆粒。右図は標本から新生骨面積を定量した結果である。

(B)破骨細胞(OC)・骨芽細胞(OB)の染色像および計数結果。左写真:赤色; OC。右写真:茶色; OB。*p<0.05; **p<0.01; ns, 有意差なし。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

図3 マクロファージ表現型の評価

(A) マクロファージの免疫染色像。F4/80、CD86、アルギナーゼ-1(Arg-1)はそれぞれ全マクロファージ、M1型マクロファージ、M2型マクロファージに発現するマーカー分子であり、写真では茶色に染色されている。

(B) 定量結果。*p<0.05; **p<0.01; ns, 有意差なし。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

今後、開発したPSLを含む製剤について前臨床試験や生物学的安全性試験を行い、実用化に向けた研究開発を進めていく予定です。

掲載誌:ACS Applied Materials & Interfaces

論文タイトル:Accelerated regeneration of senescent bone injury through age- and sex-independent macrophage polarization

著者:福田直志、髙丸菜都美、姜貞勲、戸井田力

DOI:10.1021/acsami.5c15449