- 異種金属同士の超音波接合の接合良否を、接合時の音響データだけから迅速判定

- マハラノビス距離と呼ばれる指標を用いた手法を新たに開発、高い識別性能を実現

- この技術を基に製品の品質向上やコスト削減につながる精度の高い強度予測技術への発展が期待される

異種の金属を超音波接合する時に発生する音響データから、接合がうまくできたかを判定する

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)マルチマテリアル研究部門 丸山 豊 主任研究員らは、異種金属同士の超音波接合の接合良否を音響データから高い精度で判定する技術を開発しました。

金属の超音波接合は、接合部の電気抵抗が低く抑えられ短時間で高強度な接合が可能なため、各種バッテリーの電極接合など、高強度・低電気抵抗が必要とされる箇所に多く使われています。しかし、異種金属同士の超音波接合においては接合強度にばらつきが出ることがあります。そこで本研究では、接合部付近で発生する音に着目し、従来のような高コストな検査を行わなくても、接合強度を正確に予測できる技術の開発を目指しました。このような技術は超音波接合の品質管理に寄与すると期待されます。

今回の開発では、Al合金とMg合金の接合時に発生する超音波の音響データを対象とし、スペクトログラム(声紋)化や、非負値行列因子分解(NMF)を用いたデータ処理手法を採用しました。さらにこのデータに適した接合の良否判定に適した指標を複数考案し性能を比較した結果、マハラノビス距離を用いた指標が良否を高い精度で判定できることを突き止めました。今後はこの高い識別性能をもとに音響データと接合強度との関係を調べ、定量的な強度予測が可能な評価技術の開発を目指します。

この技術の詳細は2025年5月22日に開催される「産総研中部センター講演会」において発表されます。

金属の超音波接合とは、超音波振動と圧力を同時に加えることで、金属原子同士を直接接触・拡散させて接合する技術です。接合時の摩擦により表面の酸化膜や付着物が破壊、除去され、清浄な金属表面同士が直接接合されるため、ハンダなど他の接合技術に比べて接合部の電気抵抗を低く抑えられます。さらに、短時間で接合が完了し、接合時に熱によるダメージを受けにくいなどの長所をもち、各種バッテリーの電極接合など、高強度・低電気抵抗が必要とされる箇所に多く使われています。

超音波接合では異種金属同士の接合も可能で、バッテリーの電極や輸送機器の軽量化対策に用いる手法として異種軽量合金の超音波接合が開発されています。しかし、異種金属同士の接合においては超音波のエネルギー伝播が不均一になったり、脆い金属間化合物が生じたりすることから、接合強度にばらつきが出ることがあります。そのため、製品の品質基準によっては接合後に全品・全接合箇所を検査する必要がありますが、現状では検査によるダメージやコスト増加を抑えることが困難です。十分な強度で接合されていることを全品保証しようとすると、現状では入力エネルギー量や接合時間を何倍かに増やすなど、過剰な接合条件を設定するほかありません。結果、省エネ、低ダメージ、迅速という超音波接合の長所の多くが失われてしまっています。場合によってはこの上で別途検査が求められることも少なくありません。

このような理由から、接合箇所に対して非破壊、迅速かつ安価に強度予測が可能な手法が求められています。必要な部位に必要十分な強度を持たせて接合できているかどうかを、製造ラインから外れたり余計な検査装置等を経たりすること無く接合時の音響データを用いてその場で迅速に測定、保証する技術は、製品全体の安全性・信頼性を上げるとともに、生産コストを減じることにつながります。

産総研は、単一材料では達成不可能な部品や部材の特性・機能を複数材料の接合・接着により実現、向上することを目指した技術開発を行っています。異種金属接合方法の一つとして超音波接合がありますが、同じ条件で接合しているにもかかわらず、接合が上手くいったりいかなかったりすることが問題となっています。これを解決するため、接合過程を直接反映すると期待される音響データにより、接合良否がある程度説明できることを示しました(2025年1月29日nano tech 2025東京ビッグサイト発表)。今回、この技術を発展させ、良否をより正確に判定する方法を突き止めました。

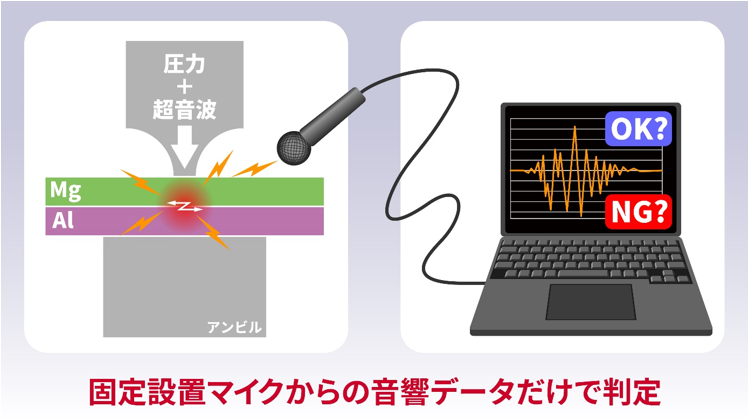

既存の検査技術では、接合時に生じる振動や、ホーン荷重変動、また、投入エネルギー量など、制御側モニター量によって判定を行います。しかし、超音波振動による摩擦と発熱をうけて表面酸化膜や付着物が破壊、除去され、金属原子同士が接触して拡散するという接合における一連の現象をとらえるには、制御側モニター量よりも、超音波振動により界面で生じる音響データの方がより多くの適した情報をもっていると考えました。そこで本研究ではAl合金とMg合金を対象に、接合部位近くに固定設置したマイクから収集した接合時の音響データだけを用いた良否(重ね合わせて接合したサンプルに、多少力を加えても分離しない状態を良とする)判定を接合強度予測の前段階として試みました。

図1. 取得音響データの変換、情報量低減化の概略

まず、取得した音響データ(図1左)をスペクトログラム化(図1中央)します。このままでは接合状況の差異を抽出するには情報量が多過ぎるため、次元削減手法の一つである非負値行列分解を用いて音響データの時間変化を指定個数kの基底スペクトル(周波数空間におけるパターン)とそれらに対する係数の時間変化に変換(図1右)し、重要と思われる情報を抽出します。これをもとに良否判定を行います。

予備段階では、係数の変動や係数間の関係性を接合過程と関連づけて解釈できるのではないかと期待して、説明が付けやすそうな比較的少数(8個程度)の基底スペクトルと係数とに分解し、その中の良否性を強く反映した特定の係数を一つ選択して判定に用いました。しかし、このやり方は手間がかかるとともに、不採用係数による情報の取りこぼしもあるためか、接合された良品群と接合されなかった不良品群とを上手く判別することが出来ませんでした。

新しい手法では、解釈性は得がたくなるものの40個程度までに基底スペクトルを増やし、情報の取りこぼしを避けつつ係数選択の手間を省くため、全ての係数を用いる手法を採用しました。これらの係数に対し、標準化ユークリッド距離、マハラノビス距離等の各種距離尺度を用いて、接合された良品群に対する接合されなかった不良品の距離を計算、これらを用いた良否判定の指標について比較実験を行いました。

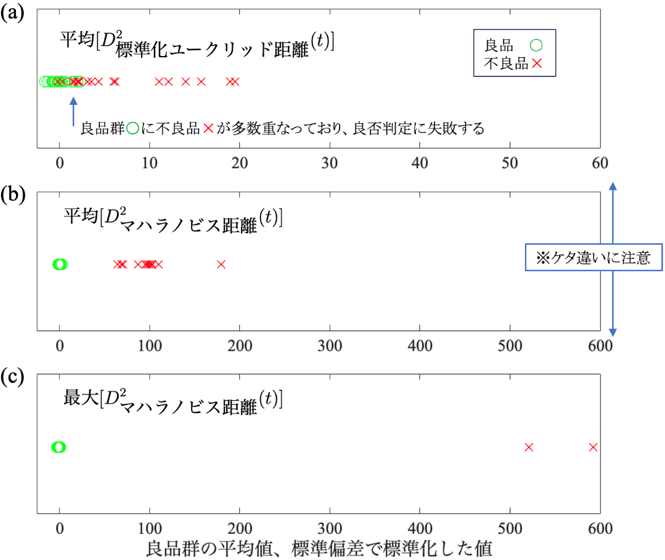

結果、標準化ユークリッド距離を用いた場合は、図2(a)に示すように良品を示す○印の分布が不良品を示す×印の分布と重なり両者の判別が困難となりましたが、マハラノビス距離を用いた指標の時間平均を用いた場合(図2(b))と最大値を用いた場合(図2(c))では良品群と不良品群に重なりが無く、容易に判別出来ることを突き止めました。具体的には、それぞれの距離を用いた場合において良品群の指標の平均値を0、ばらつき具合を1とした場合、不良品は時間平均値で数十以上(図2(b))、時間最大値で数百以上(図2(c))隔たった位置に値づけられています。

この結果は、音響データだけでは強度予測はおろか良否判定すら難しいのではないかという従来の評価を覆すものであり、音響データだけからの強度予測実現に向けて大きく前進したと言えます。

図2. NMF係数H(図1右)をもとに計算した(a)標準化ユークリッド距離二乗の平均、(b)マハラノビス距離二乗の時間平均、および(c)マハラノビス距離二乗の時間最大値による判定(図2(a)では横軸のスケールが一桁違うものになっていることに注意)。

これまでにAlとMgの接合における音響データの取得と解析をおこなっていますが、今後はAl/Mg以外の金属の組み合わせで接合した場合との違いを確かめるほか、接合強度と音響データとの関係性を明らかにするために必要な多数のデータ取得、その解析を行います。加えて製造ライン環境下でのデータ取得を想定した解析手法の開発も行います。将来的には超音波接合を実際に用いている企業との共同研究を経て社会実装を目指します。