- 過去に内陸大地震の震源付近にあった、地表に露出している断層を地質調査

- 強い延性変形がもたらす岩石中の微小空洞の形成と成長、合体が地下の断層破壊に発展する事例を解明

- 破壊のはじまりの一事例として、得られた知見は新たな地震予測手法につながる可能性

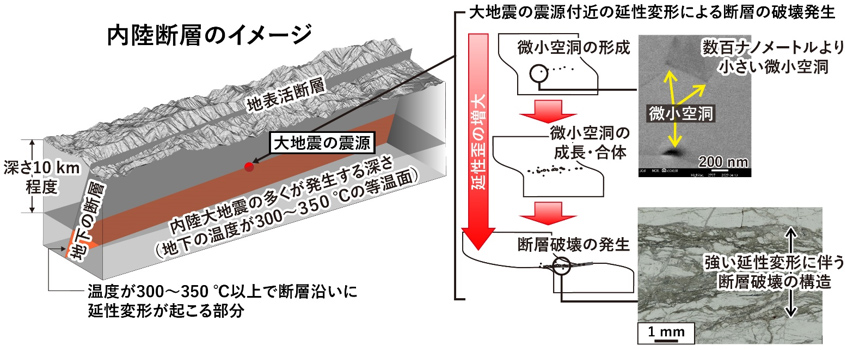

(左)内陸断層のイメージ。過去の大地震の震源付近の岩石を解析。(右)延性変形により断層の破壊を生じる過程の概念図。破壊のきっかけとなる微小空洞の最小サイズは数百ナノメートル未満の大きさ。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)活断層・火山研究部門 地震テクトニクス研究グループ 重松紀生 主任研究員、Yeo Thomasリサーチアシスタント(研究当時、現:筑波大学研究員)、物質計測標準研究部門 ナノ構造計測標準研究グループ 小林慶太 主任研究員は、国立大学法人 東京大学大学院理学系研究科 Simon Wallis教授、東京大学地震研究所 Chunjie Zhang 特任研究員、国立大学法人 筑波大学生命環境系 氏家恒太郎 教授と共同で、内陸大地震の震源付近における強い延性変形が地下の断層の破壊につながった事例を明らかにしました。

活断層に沿う内陸大地震の震源の多くは、深さ10 km付近に位置します。このような深さでは、高温のために、岩石に力が加わると引き延ばされて延性的に変形します。三重県内には、日本列島最大の断層である中央構造線に沿って過去に大地震の震源付近にあった断層構造がそのまま地表に露出している場所があります。そこで採取した岩石について、延性変形による歪に相当する量と微小空洞の体積分率を求めた結果、微小空洞の体積分率が延性変形の強さとともに増え、7.5%を超えると地下の断層に沿う破壊を生じることを明らかにしました。

今回の研究成果は、内陸大地震の多くが発生する場所において、断層沿いの延性変形による微小空洞の発達が破壊現象につながった一事例を明らかにしたものです。同じように延性変形による微小空洞の発達が破壊につながる金属では、微小空洞の発達状況を把握できれば破壊の予測が可能です。したがって、今回得られた知見は大地震の震源付近の情報に基づく、より短期的な予測技術の実現につながることが期待できます。

なお、この研究成果の詳細は、2025年5月6日に「Journal of Geophysical Research: Solid Earth」に掲載されました。

これまで日本列島の各地で活断層に起因した内陸大地震が繰り返され、大きな被害をもたらしてきました。大地震の予測は重要な社会課題の一つで、地震による被害を軽減し安全な暮らしを守るために活断層における地震発生可能性の長期評価や強震動評価が行われています。一方で、内陸大地震の震源となった場所で、破壊のはじまりとも考えられる挙動を捉えることができれば、現在行われている活断層の各種評価よりも短期の予測に役立つ可能性があります。

活断層に沿う内陸大地震の震源の多くは、深さ10 km付近に位置します。このような深さでは温度が300~350 ℃程度の高温となり、岩石に力が加わると引き延ばされて延性的に変形します。金属を強く引き延ばして延性的に変形させると、微小空洞の形成、さらに空洞の成長・合体という発達が強度低下を招き、最終的に破壊に至ります。この場合、微小空洞の発達状況を把握できれば破壊の予測が可能です。同様のことが地下の岩石にも当てはまるのであれば、内陸大地震の震源付近の破壊の少なくとも一部は、原理的には発生予測が可能であると考えられます。

産総研は、地震や火山現象を地質学的に解明する研究を行っています。この中で内陸大地震の発生過程を明らかにし、それに基づく予測手法を確立することは重要な社会課題と考えています。産総研では、これまで震源付近の情報をもたらす断層として三重県内の中央構造線の調査を行ってきました。今回、これまでの調査の延長として、内陸大地震の震源の多くが位置する場所において、震源付近の強い延性変形が地震を引き起こす断層の破壊につながることを明らかにしました。

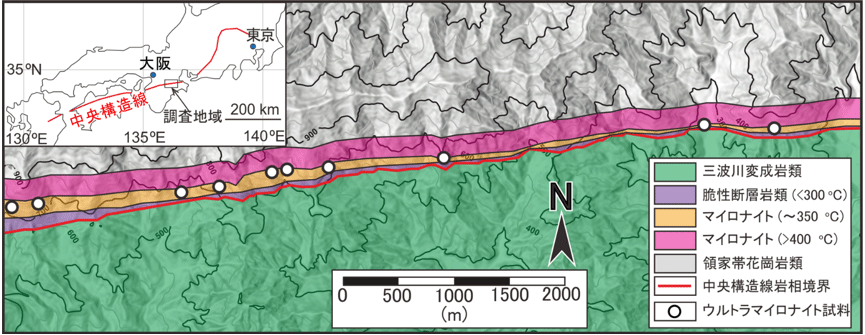

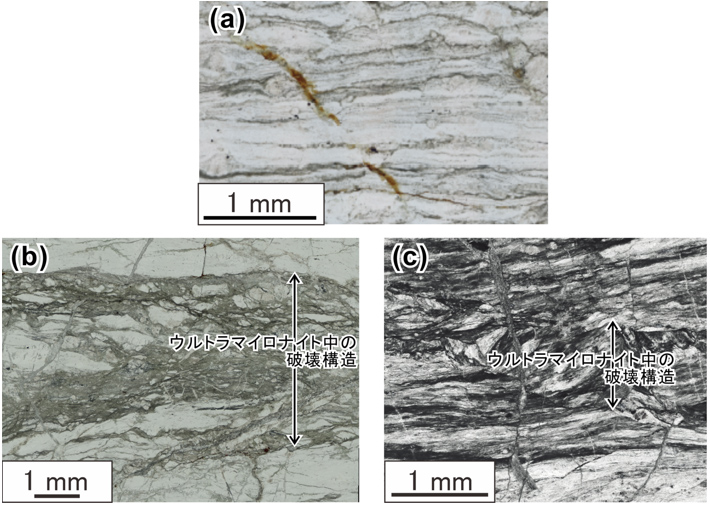

三重県内の中央構造線沿いには、内陸大地震の震源付近の断層構造がそのまま地表に露出している場所があり(図1)、最も変形の強い部分はウルトラマイロナイトと呼ばれる粒径が1 µm未満の細粒な岩石から構成されています。ウルトラマイロナイトは、多結晶石英層(以下「石英層」という)と、長石を多く含む細粒複数鉱物層(以下「細粒複数鉱物層」という)から構成され、引き延ばされて面構造を形成しています(図2a)。また、三重県内の中央構造線沿いのウルトラマイロナイトでは、面構造におおむね平行な破壊構造がしばしば観察されます(図2b, c)。

図1 三重県内の中央構造線の調査地域での岩石の変形状況と位置図。岩相境界に近い方から北に向かって、300 ℃以下で変形した脆性断層岩類、350 ℃付近で変形したマイロナイト、400 ℃付近で変形したマイロナイトが分布する。本研究では350 ℃付近で変形したマイロナイトを対象とする。白丸はウルトラマイロナイトの面構造に平行な破壊構造を確認している地点。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

図2 ウルトラマイロナイトの光学顕微鏡写真 (a) 破壊構造の顕著でないウルトラマイロナイト。斜めの亀裂(茶色の部分)は地質学的に後の変形によるもの。(b, c) 面構造におおむね平行な破壊構造。(b)と(c)はそれぞれ別々の場所で観察された破壊構造を示す。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

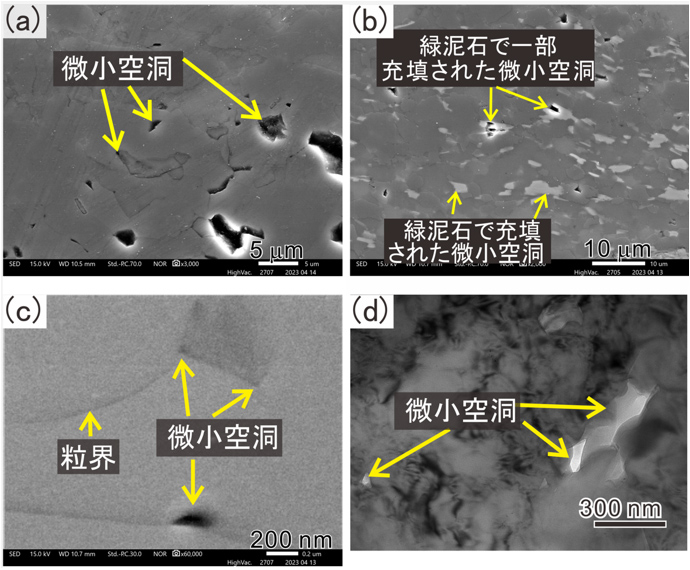

ウルトラマイロナイト中では、走査電子顕微鏡や透過電子顕微鏡による観察から、粒界などに沿い2種類の微小空洞が観察されます(図3)。一つは何も含まない空洞(図3a, c)、もう一つは空洞の一部もしくは全体を緑泥石が充填しているものです(図3b)。これらの微小空洞の最小サイズは 10 nm程度です(図3 c, d)。微小空洞は、石英層中では何も含みません(図3a)。細粒複数鉱物層では 500 nmより大きい微小空洞は緑泥石で充填されていますが(図3b)、それより小さなものは何も含みません(図3c)。延性流動に伴う微小空洞の二次鉱物による充填については、これまで複数の報告例があり、本研究の緑泥石で充填された微小空洞についても同様の現象が起こったと考えました。また、走査電子顕微鏡を用いた後方散乱電子線回折法による解析や透過電子顕微鏡での観察から石英層と細粒複数鉱物層において、延性的な変形を起こす物理過程を明らかにしました。

図3 ウルトラマイロナイトに見られる微小空洞 (a) 石英層中の何も含まない微小空洞 (b) 細粒複数鉱物層中の一部もしくは全体が緑泥石で充填されている微小空洞 (c) 細粒複数鉱物層中の数百ナノメートル未満の微小空洞の走査電子顕微鏡二次電子線像 (d) 細粒複数鉱物層中の数百ナノメートル未満の微小空洞の透過電子顕微鏡明視野像

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

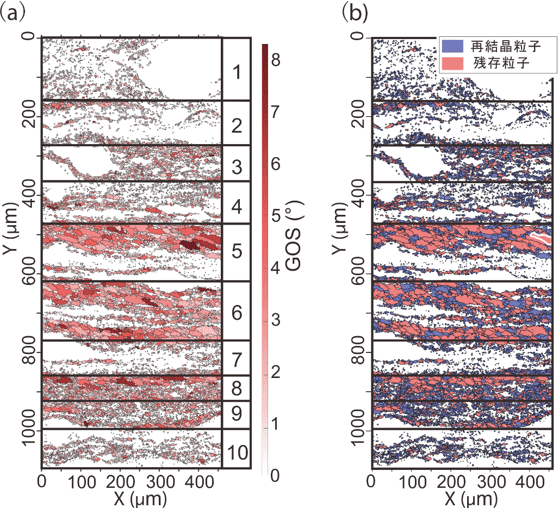

次に微小空洞形成と延性歪、そして破壊との関係を、破壊構造が顕著でない箇所で調べました。まず、ウルトラマイロナイト内の歪の不均質に着目し、歪がほぼ一定とみなせる複数の領域に分けました(図4)。次に、それぞれの領域の中で微小空洞の体積分率と、石英層の中の動的再結晶より新たに生じた粒子と動的再結晶前から存在した粒子の割合(以下「再結晶分率」という)を測定しました(図5)。再結晶分率は延性歪とともに大きくなる一定の関係があることが知られ、変形による歪を表す量として用いることができます。なお、再結晶分率は石英層において測定していますが、細粒複数鉱物層は石英層とともに延性的に変形していることを確認しており、石英の再結晶分率は各領域の歪の大小を表しているものと考えることができます。

図4 ウルトラマイロナイトを歪がほぼ一定とみなせるよう分けた複数領域における (a) 後方散乱電子線回折法により測定した粒子ごとの結晶方位差のばらつきの値 (GOS: Grain Orientation Spread) と、(b) GOSの値に基づき動的再結晶粒子により新たに生じた粒子ともとから存在した粒子 (残存粒子) を区別した結果。縦軸・横軸は後方散乱電子線回折法測定時の位置座標。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

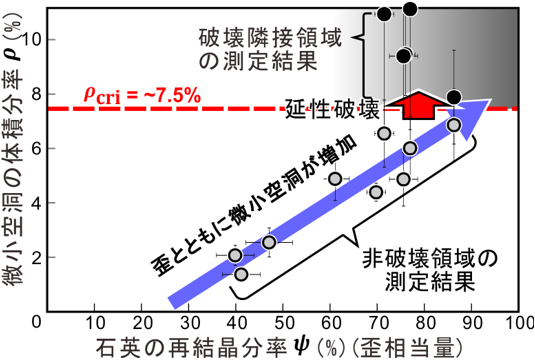

微小空洞の体積分率のうち、破壊と隣接していない場所の値は再結晶分率の増加に対し線形で増加し、その回帰直線は石英の再結晶分率が約90%のとき微小空洞の体積分率は7.5%に達します(図5)。微小空洞の体積分率が 7.5%を超える箇所は破壊に隣接した場所に限られます。この結果は、ウルトラマイロナイト中に見られる微小空洞は延性歪の増加に伴い生じていること、微小空洞の体積分率が7.5%を超えると破壊に至ることを示します。すなわちウルトラマイロナイト中の破壊は、大きな延性歪に伴い微小空洞の発達が強度低下を招くことにより生じた延性破壊によるものです。さらにウルトラマイロナイトの面構造に平行に近い破壊は、中央構造線の走向方向に少なくとも7 kmにわたって観察されます(図1)。

前述の通り、金属では延性変形による微小空洞の発達状況の把握が破壊の予測につながります。今回の成果は地下の岩石においても金属同様に、強い延性変形による微小空洞の発達が断層の破壊を招くことを示しています。すなわち、内陸大地震の震源付近の破壊の少なくとも一部は、原理的には金属と同様に発生予測が可能であると考えられます。また、中央構造線沿いのウルトラマイロナイトの面構造におおむね平行な破壊が広範囲にわたりしばしば観察されることから、今回報告する現象が内陸大地震の震源付近において一般的な現象であることが示唆されます。今後、その発生の空間的広がり、地震の破壊を引き起こした痕跡の有無、内陸地震を引き起こす断層全体への影響を検証していくことが重要と考えられます。

図5 ウルトラマイロナイトの複数領域で測定した石英の再結晶分率(歪相当量)と微小空洞の体積分率の関係。微小空洞の体積分率は石英の再結晶分率とともに増加し、7.5%を超える微小空洞の体積分率は破壊と隣接する場所でしか認められない。エラーバーは微小空洞の体積分率と石英の再結晶分率の95%信頼区間。

※原論文の図を引用・改変したものを使用しています。

今回見つかった強い延性変形に伴う破壊現象について、その発生の空間的広がり、地震の破壊を引き起こした痕跡の有無の検証に現在取り組んでいます。これらを示すことで、延性変形に伴う破壊やその前兆としての微小空洞の発達が、地震を起こす断層全体へどのように影響するかを検討できます。

掲載誌:Journal of Geophysical Research: Solid Earth

論文タイトル:Evolution of Nanocavities to Ductile Fractures in Crustal-Scale Faults at the Base of the Seismogenic Zone

著者:Thomas Yeo, Norio Shigematsu, Simon R. Wallis, Keita Kobayashi, Chunjie Zhang, and Kohtaro Ujiie

DOI:10.1029/2024JB029868