キーポイント

地質学が紐解く過去の地球環境が、未来の課題解決への道筋を探る鍵となる――ベトナム南部、メコン川の河口に広がる「メコンデルタ」では海岸侵食が深刻化し、集落の消失や農地への浸水など危機的な状況が進行しています。対策が急がれる中、地質年代測定技術を駆使した調査でメコンデルタ形成と侵食の過程が明らかになりました。この研究で産総研論文賞を受賞した、地質情報研究部門地球変動史研究グループ田村亨上級主任研究員に話を聞きました。

この研究ここがスゴイ学術誌Scientific Reportsが選ぶ2020年の地球科学分野トップ100論文に選出!

さまざまな分野の論文に引用され、招待講演を行うなど注目を浴びています。

論文が、地質学だけでなく、土木工学、水産学、環境科学など多様な分野で引用された要因は何でしょうか?

田村メコン川は6か国を流れる世界有数の大型河川で、下流に広がるメコンデルタは、川から供給された土砂で形成されています。この地域は上流での開発や温暖化による海面上昇など、人間活動や環境変動の影響を強く受け、地球上でもっとも脆弱な地域のひとつとして世界的に注目されています。

海岸侵食で消失したメコン川河口付近の集落。

海岸侵食で消失したメコン川河口付近の集落。

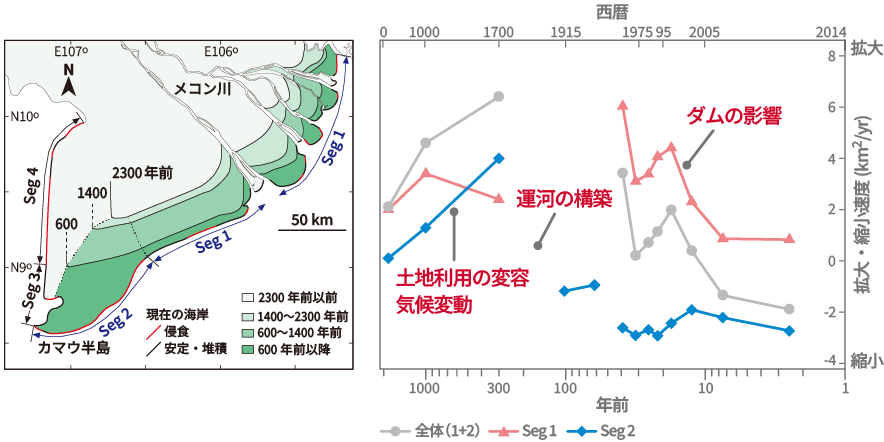

私たちは、約10年にわたりメコンデルタ全域を対象に地質年代測定を行い、過去の地質情報も含めたデータの検討をしました。その結果、メコンデルタの広大な平野の南西部が予想以上に新しく、約600年前に急激に形成されたことが明らかになりました。また、海岸侵食はここ数年といった問題ではなく100年以上前から進行していたこともわかりました。土砂の動きから長期的なメコンデルタの変化を捉えられたことが、地質学だけでなく多様な分野の方に読まれ、引用されることにつながったのだと思います。

地層のサンプル(ボーリングコア)中の土砂や化石から地質年代を特定する。写真は今回の論文で使用したものとは別のサンプル。

地層のサンプル(ボーリングコア)中の土砂や化石から地質年代を特定する。写真は今回の論文で使用したものとは別のサンプル。

この論文への反響で印象的だったことを教えてください。

田村地質分野にとどまらず土木工学、水産学など現在の社会的課題を扱う分野からも注目されたことは、大きな手ごたえとなりました。この論文では、メコンデルタの地質年代を特定し、大規模な土砂の増加・減少の背景として、14世紀に起こった中国雲南省への大規模な人口移動や、19世紀に始まったフランスによる植民地支配との関係を考察しています。数百年から数万年という長期的な視点で過去の出来事をとらえる地質学的アプローチが、現代の問題を理解する一助となると、他分野でも認識され始めていると感じています。

メコンデルタの大規模な拡大、縮小が起きた年代を特定し、歴史上の人間活動との関連を指摘した。

メコンデルタの大規模な拡大、縮小が起きた年代を特定し、歴史上の人間活動との関連を指摘した。

この論文を発表した2020年は、新型コロナウィルス感染症の影響で学会がすべてオンライン開催となり、招待講演の機会があっても、他の研究者と直接意見交換する場は限られていました。そのような中でも、論文の引用数が増えると研究データが活用されていると実感でき、大変励みになりました。この論文が新たな議論の起点となり、アイデアが発展していくこと、研究のすそ野が広がっていくことを願っています。

こんなあなたに知ってほしい地質学の枠を超えて現代の課題に切り込む!

年代測定の高度な技術を活かし社会課題解決や海事産業、建設分野に貢献します。

現在進めている共同研究はありますか?

田村ベトナムでは、海岸侵食に加えて地盤沈下も年間数センチメートルという速さで進んでおり、大きな課題です。この地盤沈下の将来予測を目指して、海外の研究者と共同研究を計画中です。私たちはモデリングに必要な地質年代測定を担当します。

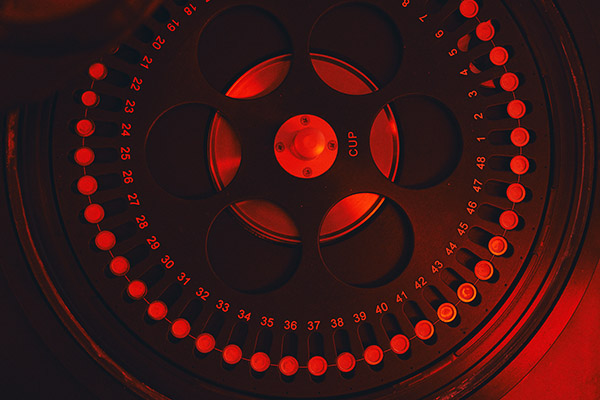

私たちの地質年代測定では、「光ルミネッセンス年代測定」という手法を、従来の化石同定や放射性炭素年代測定と組み合わせて用いるのが特徴です。光ルミネッセンス年代測定は、砂粒や泥粒が地中で蓄積した放射線量を測定することで数十万年前までの年代を特定できます。放射性炭素年代測定では扱えない古い地層も調べられるため、地質学的な研究に加えて、沿岸開発や建設分野からも需要があります。国内ではこの手法を技術コンサルティングという形で提供し、科学的な知見を実用分野で活用していただいています。

採取した試料から読み取る信号は、光が当たると消えてしまう微弱なもの。暗室での作業が欠かせない。

採取した試料から読み取る信号は、光が当たると消えてしまう微弱なもの。暗室での作業が欠かせない。

今後はどのような方たちとどのような研究を進めていきたいですか?

田村私の専門である地質年代測定を切り口に、過去の地球環境を復元することで幅広い分野の研究に貢献したいと考えています。今回の論文の延長線上では、メコンデルタ沿岸の海底調査や、大規模に行われている川砂採取の問題に焦点を当て、この地域の環境変化をより深く理解していきたいです。

ベトナムで調査を始めてから約20年になりますが、この間、現地では車社会への転換をはじめ生活様式が大きく変化しました。それに伴い、私たちの研究も地質学的な関心から環境保全へとシフトしてきています。このような課題に取り組むためには、農業、水産学、環境科学など異分野の専門家との協力が不可欠です。環境保全と経済発展の両立は簡単ではないですが、国際協力に携わる方々や国内外の研究者と連携しながら、この地域の未来に貢献する広い視点の研究を展開していきたいです。

この研究について関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

光ルミネッセンス年代測定を得意とする田村(写真右)と、貝の化石同定を担当した共著者の中島(写真左)。

光ルミネッセンス年代測定を得意とする田村(写真右)と、貝の化石同定を担当した共著者の中島(写真左)。

専門分野の異なる研究者が連携し、サンプルを多角的に分析できる点が産総研の強みだ。