キーポイント

固体酸化物形燃料電池(SOFC)はすでに家庭用や業務用として販売されています。その高性能化と低コスト化は、カーボンニュートラル社会の実現を引き寄せます。SOFC単セルで従来の10倍となる世界最高レベルの出力密度を達成しました。この研究で産総研論文賞を受賞した、ゼロエミッション国際共同研究センター電気化学デバイス基礎研究チームバガリナオ カテリン上級主任研究員に話を聞きました。

この研究ここがスゴイ独自の複合材料を使ったSOFC電極で世界最高レベルの性能を達成!

高評価の学術誌に掲載され、被引用数も増え、世界中から注目を集める論文に。

今回の論文の成果について簡単に教えてください。

バガリナオこの研究ではマイクロメートルオーダーからナノメートルオーダーの微細構造を作製するため、従来とは全く違うアプローチを行いました。素材を蒸着させるパルスレーザー堆積法(PLD)を使うと、これまで見たことのないストライプ構造が形成されました。SOFC電極に使われるような複合材料開発は世界中で行われていますが、その構造はどれもランダムです。私自身も最初に見てびっくりした美しいナノ構造が、世界最高レベルの出力密度の達成につながりました。

実験データをきちんとまとめられば良いものになると確信したので、高インパクトの学術雑誌掲載を目指しました。査読とリバイスを経て無事アクセプトされたときは嬉しかったですね。

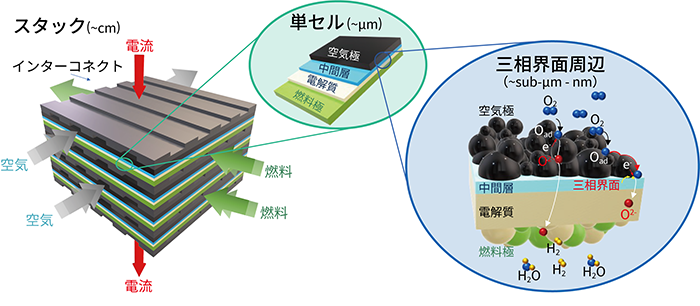

固体酸化物形燃料電池(SOFC)のセルスタックと単セルのしくみ

固体酸化物形燃料電池(SOFC)のセルスタックと単セルのしくみ

論文執筆でどんなことに気を配られましたか?

バガリナオ最初のデータが取れたのは2018年頃でした。その後にまずは特許の出願を行ってから論文執筆に取りかかりました。査読者からの指摘に応える追加実験を組み立てて、実験データをもとに何が新しい成果に結びつくのか、ユニークな点はどこなのか、どのようなストーリーで研究をアウトプットするかに考えを巡らせます。ここが一番おもしろく大変なパートでしたが、研究成果が良いものだという自信があったので、客観的な視点を持ちながら、自分の実験データを信じて論文を書き進めました。査読とリバイスを経て無事アクセプトされたときは嬉しかったですね。

論文は発表直後から注目されたのでしょうか?

バガリナオ論文を発表したのは2021年で、当初は学会発表する予定でしたが新型コロナウイルスの流行で断念せざるを得ず、どのような方に読まれどう受け取られたのか、反応はわかりませんでした。ただ、論文の被引用数は年を追うごとに増えていて、問い合わせも増えています。

2023年に開催された米国ボストンの国際会議には、欧米だけでなくアジアからも多くの研究者が集まりました。そこで初めてお会いする方や、特に若い研究者の方から声をかけられる機会が多く、発表の内容について世界中の方に興味と関心を持たれていると感じました。

こんなアナタに知ってほしい産業界、学術界、一般社会から高い関心を得た研究成果。

セルスタック開発をはじめ新しい産学連携・共同研究を展望。

研究は現在どのように進んでいるのでしょうか?

バガリナオこの研究テーマは2021年まで、産総研、企業8社、大学・研究機関4機関との共同研究を行う固体酸化物エネルギー変換先端技術コンソーシアム(ASEC)で進めてきました。現在もエネルギー分野の企業やセラミックスなどの材料メーカーからの問い合わせをいただいています。実装にはまだ課題もあり、耐久性の向上が今の目標です。

今後どのような分野での発展・応用を期待されますか?

バガリナオSOFCの単セルは水素と酸素を反応させて電気をつくります。その逆に、同じ単セルを使って水と二酸化炭素を電気分解して水素や一酸化炭素をつくる固体酸化物形電解セル(SOEC)の技術への応用も進めています。ナノ構造はSOFCだけでなくSOECの性能向上にも寄与します。

特に水素の応用が進んでいるのがヨーロッパです。国際学会や論文を見ても、SOFCとSOECの両面での運用に関する研究が多く発表されています。最先端の分析技術を活かして、海外との共同研究も行いながら、今後も世界の最先端を開くような材料セル開発に取り組みたいと思います。また、全く違う分野の方からナノ構造について問い合わせもありました。SOFCやSOEC以外にも広く活用できる技術として、新しい連携につながればと期待しています。

今後どのような方にどのように関わってほしいですか?

バガリナオこの研究成果が実際の社会課題の解決に貢献するのは、今回の単セルがセルスタックとしてシステムに組み込まれて実装されたときです。世界最高レベルの出力密度が発揮できる単セルを使ってセルスタックをつくりたいという企業の方と一緒に開発を進めていきたいと思っています。

SOFCの開発だけで終わらず、システムとして使われるように社会にどう組み込み、どう評価するかまで考える必要があります。基礎から応用までを見据えて一緒に開発を進められるビジョンを持つ企業の方々と共に、カーボンニュートラル社会の実現に向けて先へ進んで行きたいと思います。

この研究について関心のある方は、ぜひお問い合わせください。