2018年1月4日掲載

(取材・文 永幡嘉之)

細菌なしには生きられない昆虫

「細菌との共生」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろう。そもそも細菌といえば、病気をもたらしてヒトの健康を害する悪者という印象を抱いてはいないだろうか。

地球上に暮らす多種多様な生物のなかで、細菌もまた多様な暮らしぶりを見せるが、動植物と違って通常は目に見えない。そのため細菌の存在は、その働きを介することではじめて認識できる。たとえば万人にもっともわかりやすい例が、ものを「腐らせる」という働きだろうし、納豆やヨーグルト、日本酒などの食品をつくる「発酵」も、よく知られた細菌の働きのひとつだ。

ところで、ヒトを含めた動植物の体内には、少なからぬ数の細菌が存在していることが知られている。ヒトの成人男子では、およそ1~2キログラムもの細菌が体内に存在し、胃腸の調子を整えるといった働きをしている。

しかし、昆虫のなかには、生命を維持するためのきわめて重要な役割を細菌が担っており、細菌を除去すると死んでしまうものも少なくないという。

こうした生物と細菌との共生のしくみを次々と解明してきた第一人者が、産業技術総合研究所の深津武馬さんだ。研究の最前線を見せてもらおうと、イチョウが色づき、垣根にカネタタキの声が響く晩秋の午後、研究室に深津さんを訪ねた。

|

|

深津さん |

アブラムシやカメムシを材料に、昆虫と細菌との共生関係を長く研究してきた深津さんは、近年になって、チャバネアオカメムシというカメムシと細菌のあいだで、新たな共生関係が現在進行形で構築されつつあるのを発見したという。

昆虫と細菌の共生から見えてくる、生物の進化過程。そんな壮大な話を聞かせていただこうと期待していたら、まずはカメムシではなく、奇妙な生きものを手にとって見せてくれた。クロカタゾウムシという、八重山諸島(沖縄県)に分布する南国のゾウムシだった(図1)。

|

|

図1 クロカタゾウムシ |

ゾウムシの中でもカタゾウムシの仲間は、フィリピンを中心とした東南アジアで繁栄し、植物の葉を食べている。その特徴は、体を覆う翅や脚などの外骨格が非常に厚くて頑丈なことだ。鳥などが食べようとしても、硬すぎて消化できない。捕食者に敬遠されてきた歴史は古いようで、カミキリムシなど他の昆虫がカタゾウムシに擬態する例もよく見られる。

クロカタゾウムシもこのカタゾウムシの仲間だが、その硬い体をつくるのに、実は共生細菌が関わっているという。細菌が働かないようにすると、軟らかい体になってしまうのだ。

硬さを失えば、もはやカタゾウムシとは言いがたい。深津さんはこう言って笑う。

「クロカタゾウムシも、共生細菌がなければ『フニャカタゾウムシ』ですよ」

少なからぬ昆虫類は細菌と共生することにより、もはや単独では生きていけない生命複合体となっている。野外でも飼育ケースのなかでも、黙々と餌を食べては世代を繰りかえしていくクロカタゾウムシの精巧な体のつくりを、私たちは単に「持って生まれたもの」と捉えてしまいがちだ。しかし、実はそこには、体内に共生している細菌の働きがあったのだ。

本題のカメムシに入ろう。

深津さんの共生細菌の研究では、多くのカメムシ類が用いられてきた。

カメムシの仲間は、植物の葉や幹に産卵する。その際に、メスが卵の表面に液を塗ったり、あるいはゼリー状の物質で卵を覆ったりする。なぜそんなことをするのかというと、実はそのなかに細菌が混ぜ込まれており、孵化した幼虫がそれを摂取することで、腸内に共生する細菌が親から子へと受け継がれるのだ(図2)。

|

|

図2 卵殻表面から共生細菌を獲得中のチャバネアオカメムシの孵化幼虫 |

そうした共生細菌の存在(図3、4、5)が解明される以前から、カメムシ類の幼虫が卵のまわりの物質を吸う行動は、野外での生態観察によって明らかにされており、親が準備した栄養分を摂取していると考えられていた。しかし、共生細菌の存在が明らかになったことで、この行動には栄養の摂取のほかにもきわめて重要な意味があることが浮かび上がったわけだ。

|

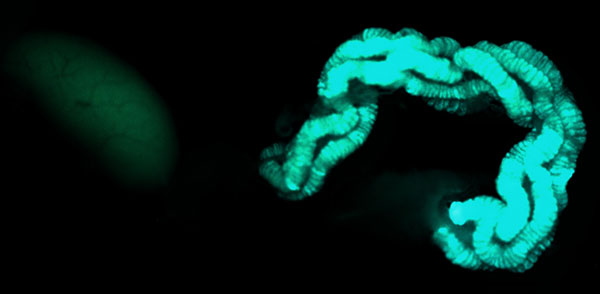

図3 チャバネアオカメムシから摘出した消化管の後部

黄色い部分が共生細菌の棲息する中腸共生器官(左の丸い部分は後腸) |

|

|

図4 消化管内に局在する腸内共生細菌(青緑色の蛍光で可視化) |

|

|

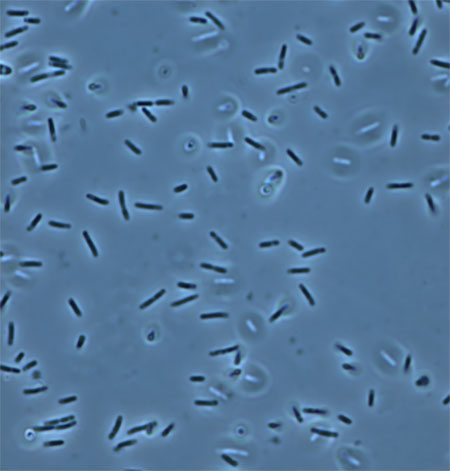

図5 共生細菌の光学顕微鏡像 |

カメムシの共生細菌はこのように卵の周辺部を介して次の世代に受け継がれることから、卵のまわりを滅菌したり、そのうえで別の細菌を与えて摂取させ、共生細菌を入れ替えたりするなど、さまざまな実験が可能になる。カメムシの仲間では腸内に盲腸のような構造が多数あって、その中に共生細菌を蓄えている。実験的に共生細菌の感染を妨げて無菌状態にすると、幼虫の成長が悪くなって死んでしまうという。すでに細菌なしには生きられなくなっているのだ。

もしこれが、植物の葉や幹ではなく土や朽木のなかに卵を産みこむ習性をもつ昆虫であれば、卵の周辺から共生細菌だけを取り出すことは難しかっただろう。複雑な自然現象を読み解くうえで、共生細菌を操作しやすいカメムシは格好の研究材料だった。

ところで多くの共生細菌は、すでに特定の昆虫の体内で繁殖を続けていくことに特化して、その昆虫の体内でしか生きていけなくなっている。では、このような共生のしくみはいったい、いつの時代に、どのようにできあがったのか。これは進化生物学における大きな謎だった。

ところが、チャバネアオカメムシ(図6)というカメムシの一種を研究していくなかで、その手がかりが浮かび上がってきた。

|

|

図6 チャバネアオカメムシの成虫 |

土壌から取り込んだ菌と共生関係に!

チャバネアオカメムシは日本全国に広く分布しており、野外で少し探索すれば見つかる普通種だ。夜のコンビニやガソリンスタンドの灯りに群がっているのもよく見られる。カメムシ類は食草が特定の植物に限られているものも多いが、チャバネアオカメムシはさまざまな植物の若い実に集まって汁を吸う。餌となる植物は季節によってかわり、ときに果樹園のミカンやナシを加害して農業害虫になり、繁殖時期にはスギやヒノキの実に集合して吸汁し、苗木生産のためのヒノキの種子圃場で林業害虫となることもある。

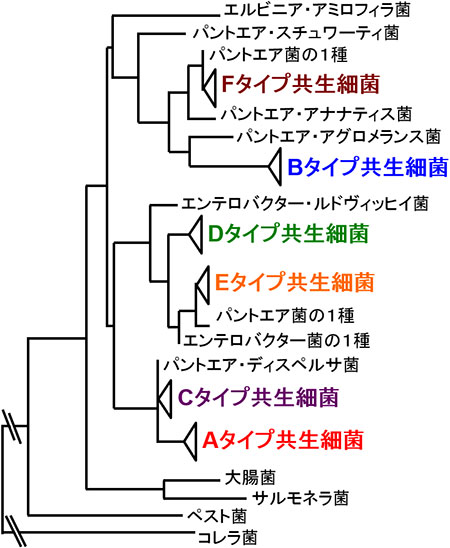

深津さんと共同研究者の九州大学の細川貴弘さんは、日本全国のチャバネアオカメムシの腸内の共生細菌を徹底的に調査した(図7)。すると、九州以北の日本全土全域からは、すべて同じ1種類の細菌が検出された(図7のAタイプ)。これは予想通りの結果だった。ところが南西諸島のチャバネアオカメムシでは、共生細菌に顕著な多様性があることがわかってきた(図7のB~Fタイプ)。従来は、昆虫の1つの種から見つかる生存に必要な共生細菌は特定の1~2種という例しか知られていなかったので、興味深い例外、つまり新たな事実が見つかったことになる。

|

図7 日本のチャバネアオカメムシの集団が保有する6種の共生細菌の系統関係

(リボソームRNA 遺伝子の塩基配列に基づく) |

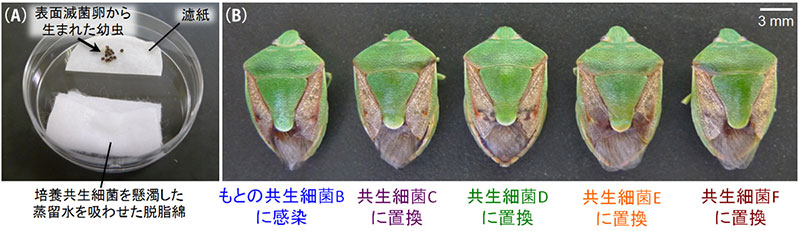

南西諸島では、島によって割合は異なるが、日本全土とは違う5種類の共生細菌のいずれかに感染したカメムシが見つかった。これらのカメムシの卵を表面殺菌してから孵化させると、幼虫は無菌状態になり成長できなくなる。ところが、それらの無菌幼虫に、見つかった6種の細菌をそれぞれ感染させてみると、すべて正常に成長できるようになったのだ。このことから、これらの細菌はいずれも共生細菌として機能することがわかった(図8)。

|

図8 腸内共生細菌の置換が宿主カメムシに与えた影響

表面を滅菌した卵から生まれた幼虫(A)に、さまざまな共生細菌を感染させた(B) もとの共生細菌B に感染したカメムシ(左端)と同様に、

共生細菌C、D、E、F に感染したカメムシも正常に成長した |

6種の細菌のうち、日本全土のすべての個体で見られた1種(Aタイプ)と、南西諸島の大部分の個体に見られたもう1種(Bタイプ)は、虫の体の外に取り出して培養を試みてもまったく生育できず、カメムシの体内でしか生きられなくなった典型的な共生細菌であると考えられた。しかし、南西諸島のカメムシから低い頻度で見つかる4種(C~Fタイプ)は違った。虫の体外でも簡単に培養でき、菌自体で増殖する能力を失っていなかったのだ。

培地上で培養できる細菌ならば、野外にも存在しているのではないか、と考えて、深津さんたちは次の実験を進めた。無菌状態にしたチャバネアオカメムシの幼虫を、南西諸島のカメムシ生息地からとってきた土壌と同じ容器に入れて飼育してみたのだ。すると、一部の幼虫は成長できるようになり、立派な成虫に羽化した。チャバネアオカメムシの幼虫は共生細菌なしでは正常に成長できずに死ぬことが、これまでの実験から明らかになっている。つまり、一部の幼虫は、土壌中の細菌を体内に取り込んで、共生し、成長能力を獲得したのである。

調べてみると、羽化した成虫の腸内から検出された細菌は、確かに土壌中に含まれていた。専用の共生細菌でなくとも、自然界の微生物多様性から新たな細菌をとりこむことで、チャバネアオカメムシは生存できるようになるのである。

チャバネアオカメムシの研究から、土壌中に存在する多種多様な微生物のなかには、ごくわずかかもしれないが共生に必要な働きをもつ細菌が存在していて、それらは潜在的に新しい共生パートナーになりうることがわかった。つまりこれは、細菌と昆虫との「新しい共生関係」がいま現在進行形で始まろうという、まさに進化途上の局面をとらえたことになる。

こうして獲得された細菌が、この先どのように共生細菌として特化していくのかは、これから解明していくべき課題である。だが少なくとも、細菌と昆虫との新しい共生関係は、ごくあたりまえに始まりうるものであることが実証された。深津さんはこう語る。

「共生の進化とは、決して特別なことじゃない。昆虫が多様な生き方をするなかで、地球上のどこかで今も、新たな共生関係が生まれつつあるに違いありません」

「進化の現場」を自然界に見いだした深津さんの大発見は、最初から見当がついていたわけではなかった。だからといって、決して偶然から生まれたわけでもない。深津さんは言う。

「ある虫の共生微生物を調べようと決めたら、日本中からその種を徹底的に採集して、まず自然界における多様性や生活史の全体像を明らかにします。その膨大な情報がすべての基礎となり、突破口となる新たな現象や画期的な発見につながることが多いのです」

言葉にすれば簡単だが、チャバネアオカメムシは、まるでモンシロチョウのように全国どこにでも見られる普通種だ。そうであればこそ、あえて全国各地で採集しようとは、普通はなかなか思わない。心の底から面白いと思えることに打ち込む、という研究への圧倒的な意欲を前に、寺田寅彦の「知と疑い」と題した短編の「疑いは知の基である。よく疑う者はよく知る人である。」という一節を思い起こしていた。

だが共生細菌のように、野外に無数にいるけれども目に見えない存在を理解するには、肉眼での観察だけでは限界がある。徹底した野外観察から現象レベルの相関関係を見つけ出し、分子レベルの技術を駆使して見えないものを認識し、研究室でさまざまな実験を繰り返して因果関係を確かめることで、初めて未知の本質が見えてくる。野外調査と研究室での実験との両立だ。深津さんは自然科学研究の将来を、こう展望する。

「これからの生物学者に求められるものとして、生物に関する広い知識と経験をもち、採集や飼育もできて、野外における多様性や、環境との関連を熟知していること、つまりナチュラリストとしての能力をもっていることが有利になるでしょう。こういうのは本人の志向性や資質によるもので、教育するのはなかなか難しい。そのうえで分子やゲノムはちょっと頑張って勉強すれば、誰でもわりとすぐにできるようになりますから。これからはそんな研究者が大きな仕事を成し遂げるチャンスが増える、そういう時代になるかもしれません」

次回は、深津さんのエキサイティングな研究をさらに紹介したい。