夏の日差しが落ち着いて、田園に稲穂がたれる風景は、誰もがホッとする日本の原風景だろう。赤トンボが優雅に飛ぶ姿を目にすると秋の訪れを感じるものだ。見るものの郷愁を誘うこの赤いトンボ、少なくなってきたとはいえ、都会でも水辺に行けば、見つけることはできる。

|

|

稲穂にとまったナツアカネ(撮影:二橋亮) |

では、なぜあんなに鮮やかな赤い色をしているのだろうか。昆虫の赤色といえば、毒々しさを連想するが、赤トンボはのどかで平和な虫にしか見えない。そこで、トンボの研究者、産業技術総合研究所の生物共生進化機構研究グループの主任研究員・二橋亮さんを訪ねた。なんでも、動物界で初の体色変化を解明した人だというのだ。

赤トンボでも、赤いとは限らない

産業技術総合研究所には、工学や地質などの他に、生物を研究するグループがある。この探検隊にも、昆虫と細菌の共生を研究している深津武馬さんや、発光生物を研究している近江谷克裕さん、三谷恭雄さんに登場してもらった。今回はトンボ。あまりに身近すぎて、なにを研究するのかさえ、よくわからない。

|

|

二橋さん |

「トンボの研究は、生態学や行動学、分類学などが一般的ですが、僕はそれを含めて、生物のメカニズムにも踏み込みます」

赤トンボは、なぜ赤いのか。そんな質問にもきちんと答えてくれそうだ。

「アカトンボは、みんな赤いとは限りませんよ」

のっけから、カウンターパンチである。

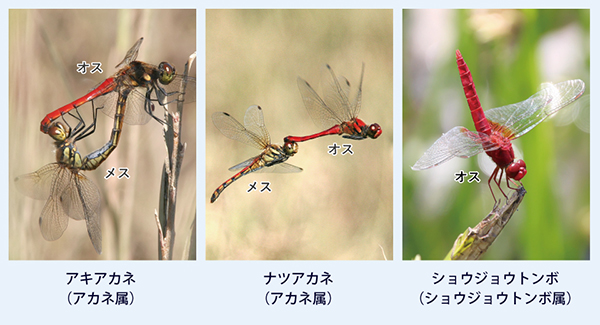

「アカトンボは通称で、赤くなるトンボのことを一般的には言いますが、より専門的にはアカネ属というグループに含まれるトンボを指します。種類で言うとアキアカネ、ナツアカネが有名ですね。

ややこしいことに、アカネ属には青くなるナニワトンボや黒くなるムツアカネなど赤くならないアカトンボも含まれます 。その一方で、アカネ属以外のトンボでも、ショウジョウトンボなど赤くなる種類がいます。

今回は、ショウジョウトンボも含めて、赤くなるトンボの仲間を総称してアカトンボと呼びましょう。これらの種についても、すべての個体が赤いわけではありません」

|

|

代表的な赤トンボ(撮影:二橋亮) |

赤いとは限らないとは、どういうことでしょうか。

「これらアカトンボは、羽化した当初は黄色です。主に成熟したオスが鮮やかな赤色になります」

赤く生まれるのではなく、色が変化するということ? イチゴやトマトのように成熟した印として、赤くなるというのか。

|

|

ショウジョウトンボの色の変化(撮影:二橋亮) |

「アキアカネやナツアカネの場合は、だいたい、8月末から9月ぐらいになるとオスは、体色が真っ赤になります。メスは 一部分が赤くなる個体もいますが、オスほど真っ赤にはなりません」

成熟したオスが赤く染まるということは、メスへのアピールの意味があるのでしょうか。真っ赤なポルシェで女性を迎えに行くような……たとえが古いですが。

「従来、赤い色は繁殖に重要で婚姻色のような役割があると考えられてきました。ただ、トンボは通常はオスがメスを選ぶんです。オスがメスを捕まえて交尾します。その時、メスにとっては、色によってオスとメスを見分ける手立てになります。また、オス同士の縄張り争いや、体温調節にも大事だと言われています。

しかしそれ以外にも、オスには赤くなる理由があるのかもしれません」

動物で初めて見つかった、トンボが色を変える方法

オスのアカトンボが成熟の過程で赤く変化する理由とはなんだろう。アピール以外の別の事情がありそうだ……。

ではまず、どうやって赤くなるのかを聞いてみた。

「動物が色を変化させる方法は、普通3パターンあります。

-

何かしらの酵素を使って、新しい色素を自分の中に作ってしまう。

-

餌を食べて、餌から色素を取り込んでいく。

-

もともと体の中に持っている色素を表面に移動させる。たとえば鮭は、繁殖期になると赤い筋肉の色素を皮膚に移動させます。

ところが、アカトンボは上のパターンには入らないのです。そこが2012年に発表した論文の時点で、動物において新しい発見だと言われたのです」

|

|

ベニザケは筋肉の色素を皮膚に移動させることで赤くなる(Photo by gettyimages) |

なるほど。フラミンゴは、動物園で餌のオキアミを食べさせているから、きれいなピンクを維持していると、どこかで聞いたことがある。食べたもので色が決まる。それならわかりやすい。しかし、新しいパターンとはどういうことなのか。

「たとえば、アキアカネのオスは、オモクロームという色素が、酸化型から、ほぼ100%還元型色素へと変化して赤くなっています。オモクローム色素は、酸化型は黄色で、還元型は赤色になる色素だったのです 。メスは3割くらいを酸化型のまま残しているので、それが雌雄の色の違いとして現れています」

つまり、それまでは知られていなかった、

-

体の中に持っている色素を、酸化型から還元型に変えることで色を変化させる。

という第4のパターンを発見したのだ。

「ちなみに、還元型の色素を蓄えている状態とは、植物で例えれば、ビタミンCをたくさん蓄えて抗酸化状態になって紫外線から身を守る、それと似ている可能性があるのではないかと思っています」

抗酸化といえば、老化防止とか、体が錆びていくのを止めるとか、生物にとっては生き延びるのに重要な要素だ。鉄は錆びると赤くなるけど、トンボは錆びないように赤くなっているということなのだろうか。

「一つの仮説として、トンボの赤い色素は、太陽の紫外線によって発生する活性酸素から身体を守る役割があるのかもしれない、と考えています。ショウジョウトンボは、真夏にみられるアカトンボで、全身真っ赤なオスは炎天下の水辺でよく見られるのですが、もし酸化型色素が還元型色素に変わることで、オスは日差しに強くなっているとすれば、面白いですね」

トンボが生み出す天然の紫外線反射ワックス

そういえば、トンボはどんなに暑い夏の日も外を飛び回っているイメージがある。しかし、メスはどうして7割しか還元型色素に変化しないのだろうか。

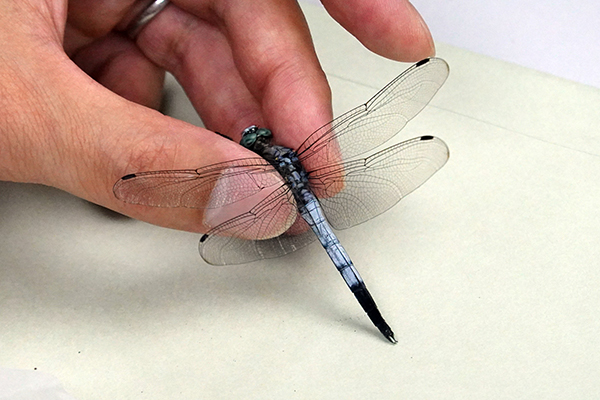

「メスは体を紫外線から守る方法を別に持っているのです。アキアカネなどのメスは、シオカラトンボと同様に、身体からワックスを出して紫外線を反射しているのです」

そう言って、二橋さんは研究室にあった虫カゴのような箱から、紙に挟まれたトンボを取りだした。標本トンボかと思いきや、羽をばたつかせている。

|

|

シオカラトンボ、研究所内の林で採ったものだという |

生きているんですか?

「この近くで採ったシオカラトンボです。シオカラトンボは、腹のあたりが白っぽい粉を吹いているように見えますね。塩のように見えたからシオカラトンボと呼ばれています。日差しにメチャメチャ強いんです。この白っぽいところで紫外線をバリバリに反射します。わかりやすく言えば、UVカットをするワックスを出しているようなものです」

言われてみれば、真夏の日差しのもとでよく飛んでいるのは、水色っぽく見えるシオカラトンボだ。二橋さんによると、学校のプールでたくさん羽化するのがシオカラトンボだという。卵から2~3カ月で成虫になるので、年に数回、卵を産むという。

「プール脇など、夏の暑い盛りにもシオカラトンボは飛んでいます。どうしてこんなに暑さに強いのかと思って、調べてみたんです。そうすると、極長鎖メチルケトンや極長鎖アルデヒドといった、他の生物にはほとんど見つからない物質を持っていることがわかりました」

この2つが紫外線を反射するワックスの主成分であることを発見した。そこで極長鎖メチルケトンを化学合成によって作りだして調べたところ、紫外線を反射する能力と、水を弾く高い撥水性があったという。

「特に、成熟過程のオスの背中や、成熟したメスの腹に紫外線反射ワックスが多く見られます」

なぜでしょうか。

「オスは、強い日差しの中で飛び回りますから、背中を保護した方がいい。ところがメスは、交尾の時にオスとつながって輪のようになり、腹を太陽の方に向ける形になります。このときにお腹の卵を守るためではないかと考えられます」

|

|

交尾中のシオカラトンボ(右は紫外透過・可視吸収フィルターを通した写真で、紫外線を反射する部分が白く見える)(撮影:二橋亮) |

紫外線から身体を守るのは、なにもトンボに限ったことではない。化粧品に多く使われるUVカットもまさに紫外線反射の機能だ。化粧品の場合、現在使われている材料の中に酸化チタンや酸化亜鉛といった物質が使われている。これらの物質は、今のところ安全性が確保されているものの、より安全な代替品が世界中で求められているという。

「トンボという生物由来ですから、安全性は高いことが期待されます。ただ、今のところ課題は高価なこと。10g作るのに70万円くらいかかりますから(笑)」

やはり生物はすごい。身を守るための機能は、自ら作り出すのだから。シオカラトンボは紫外線反射ワックスを身体から作り出し、アカトンボは、色素が還元型に変化することで抗酸化作用を獲得しているらしい。本来なら黄色トンボとも言うべきアカトンボが、赤く輝く身体を獲得しているのは、酸化から身を守っているからかもしれないというのだから。

「トンボは昔、漢方薬として飲まれていた時代があります。主に戦前の話ですが、乾燥させて粉にしたり、トンボの形が残ったままで薬局に売られていたりしたそうです。当時は扁桃腺炎や喘息に良いらしいと言われたそうです。

本当にそのような効果があったのかはわかりませんが、アカトンボの還元型色素にはある程度の根拠があるかもしれませんね。現代で言えば、ビタミンCを飲んでいるような感覚だったのかもしれません」

トンボはどんな世界を見ている?

トンボと言えば、注目されるのは、眼だ。赤や黄色のトンボをどのように認識しているのだろう。

「色覚は発達しています。人間は、青、緑、赤の三原色を認識していますが、トンボの色覚センサーは15~33種類あります。色の違いには非常に敏感です。人には見えない紫外線も見えます。ところが、視力は弱い。視力とは空間の解像度です。人間の基準で言えば0.01くらいの視力しかありません」

あんなにたくさんの眼を持っているのに、視力が0.01ですか。

「丸くて大きな複眼になっているのは、視野が広いということです。たくさんの眼で視野を確保しているのです。広く、ぼんやりと見えているはずです。色はきれいに見えていますが、解像度は人間のように高くありません。しかも、眼の上の方は赤色を認識できないので、上空の夕焼けは、人間とは違う色に見えているでしょう」

|

|

よく見ると眼の上部と下部で構造が異なるのがわかる(撮影:二橋亮) |

ああ、人間には夕焼け空に飛ぶ茜色のトンボが郷愁を伴って見えているのに、トンボには見えないのか。

「ただし、もう一つ抜群に優れている機能があります。時間の解像度が高い。つまり動体視力が人間の10倍は優れているのです。だから飛んでいるハエなどを捕まえて食べることができるのです」

アキアカネとナツアカネの不思議な関係

ところで二橋さん、トンボってどういう一生を送るのでしょうか。

「トンボは世界に約6000種、日本で記録されているもので203種います。種によって様々ですが、たとえばアカトンボの代表格であるアキアカネとナツアカネは、ほぼ同じようなライフサイクルを持っています」

夏にいるのがナツアカネじゃないんですか。

「どちらも6~7月にかけてヤゴから成虫になります。ナツアカネはむしろアキアカネに一週間くらい遅れて羽化します。ところがアキアカネは、暑い時期には避暑に出かけるんです。だから夏には人里であまり見かけません。高原で夏を過ごした後、涼しくなると里に下りてきます。一方で、ナツアカネは、暑い時期にも平地の林などに残って過ごしています。つまり、夏にも人里でよく見られるからナツアカネと言われるのです」

どちらとも、9月後半から11月にかけて卵を産み、やがて一生を終える。卵で冬を越して、翌年の春先に卵が孵ってヤゴになる。このように約1年で一生を終える。それに比べて年に何度も羽化するシオカラトンボは、繁殖力の強いトンボと言えそうだ。

「ところがトンボの中にはスゴイのがいて、マイナス30度になる北海道の旭川で、トンボのまま越冬するオツネントンボという種類もいます。特殊な不凍タンパク質を使って身を守っているのではないかと思っています」

|

|

オツネントンボのオス(撮影:二橋亮) |

意外に研究されていない昆虫たち

話を聞いていると、トンボのことは知らないことだらけだ。

「トンボは昔から益虫と呼ばれていて、漢方薬などに使われてきたものの、害にならなかったから詳しい研究もされてこなかったのです。害虫なら駆除のためにみんながお金を出し合って研究も進みますが、益虫はそうではない。そこにいるのが当たり前で、意外に気がつかない存在なのです。

みなさん、最近はトンボなんて見なくなったよと言われます。たしかに、以前より減ってはいるのですが、実は意識していないから目に入っていても記憶に残っていない面もあるのかもしれませんよ。研究所のあるつくばには約70種類のトンボが確認されています。所内の林にもたくさんいて、昼休みにちょっと出ると捕まえられます。研究環境としては素晴らしいところなんです」

|

|

さまざまな手法でトンボの謎に挑む二橋さん |

いま、生物が持つ優れた機能から学ぶ、バイオミメティクスと呼ばれる技術開発分野が盛んになっている。

「生物というのは多様で、人が考えつかないようなメカニズムで環境に適応していたりする。そのメカニズムを解明することで、我々の生活にも何かしら役の立つことが生まれるのではないでしょうか。

昆虫がこんなすごいことをやっている、ということが具体的にわかっているのは、ごく一部です。ほとんどの種類はそもそも研究もされていないのです。トンボもそのひとつ。アカトンボがなぜ赤いかを研究している人は、世界中に誰もいなかったのですから」

小学校2年のとき、地元の富山県で珍しいトンボ、ミヤマサナエを捕まえて以来、その生態や行動に魅入られたという二橋さん。我々は近い将来、トンボに学ぶ紫外線対策や、トンボに学ぶ酸化しない身体作り……といったトピックスに出会うことになるのかもしれない。