「そこにあるのが見守りセンサです」 ロボット介護機器の説明をする本間敬子主任研究員と田中秀幸研究チーム長

「柏センター生中継!」と題し2022年10月29日(土)、産総研柏センター一般公開をリアルとオンラインのハイブリッドスタイルで開催しました。

ハイブリッドスタイルの一般公開

柏センターが本格稼働した2019年、初開催の一般公開は1000人を超える来場者をお迎えすることができました。

一般公開2019開催レポート

その後コロナ禍での一般公開(2020年、2021年)は、完全オンラインでの開催となりましたが、オンラインだからこそ体験できる「人間拡張研究センターの技術」を知っていただく機会としました。

一般公開2020開催レポート

一般公開2021開催レポート

そして迎えた2022年。

人数制限を設けた事前予約のスタイルで一般の方に来所いただき、体験いただくデモンストレーションの様子をライブ配信して、多くの方に産総研の研究について知っていただく一般公開にしようということになりました。

人間拡張研究センターの研究者たちが、オンライン参加の方にも臨場感をお届けしたいという熱い想いを持って、様々な工夫を凝らしライブ配信を実施。

柏センターのオープンスペースにスタジオを組み、研究者によるトークライブや実験室からの生中継、コラボ企画による座談会などの番組をライブ配信しました。

モニターと現場の確認をするディレクター担当の江渡浩一郎主任研究員(右)

リアルな現場の様子をご紹介

実験室の広さやデモンストレーションの内容から、一度に体験いただける人数を算出。

1日で約60名の体験者を迎えての実施となりました。

「産総研柏センターって、何をやっているところ?」ーこどもにもわかる人間拡張研究ー

午前パートの見学は、お子さんを対象としたファミリー向けのデモンストレーションを実施しました。

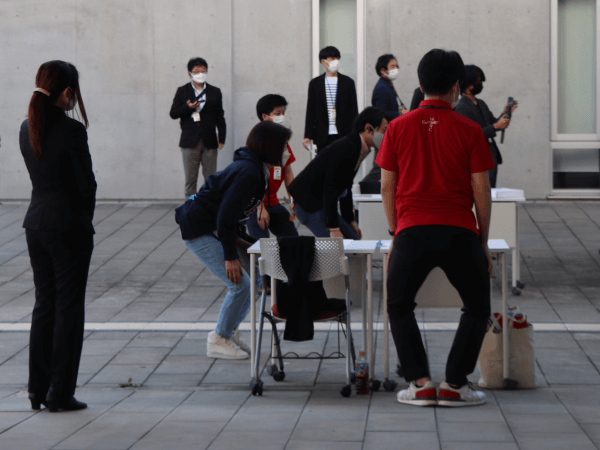

事前予約した参加者の名簿確認を行う総合受付の様子

デモ体験に参加されるファミリーが受付に集まってきました。

手続きが済むと人間拡張研究センターのスタッフがデザインしたロゼットを胸に付けていただきます。

A・B・Cの3グループに分かれて見学ツアーがスタートしました。

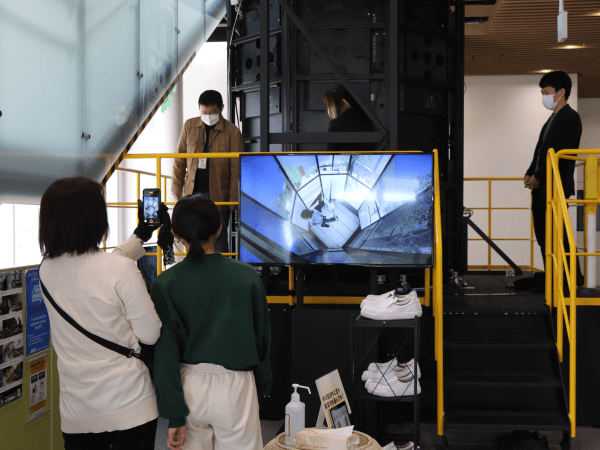

歩き回れるVR装置

周囲全てを大画面で取り囲んだ空間でのVR体験です。

ゴーグルを用いないため、小学生の方も体験いただくことができます。

写真の黒い八角柱が、全方位型のVR装置。

ハーネスを着け、安全靴を履いて装置の中を歩いているお子さんの様子が、手前のモニターに映し出されています。

バーチャルな風景を見ながら、歩きつづけることができます。

アンケートには、6歳のお子さんから「街を歩いたのが楽しかった」とコメントがありました。

全方位型VR装置を体験しているお子さんの様子をモニターで見ている親子

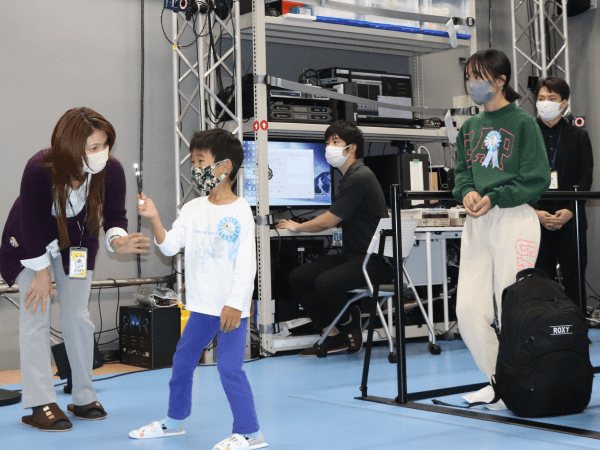

音を動かしてみよう!〜人の運動と感覚をあやつるロボット技術〜

ロボット技術を使って、人の動きで音の環境を操作する体験です。

今回、音が聞こえてくる場所が人にくっついて動くので、まるで自分の動きで音を動かしているような体験をしていただきました。

音がなぜ人と一緒に動くかという仕掛けについてもご紹介したのですが、紹介の前にその仕掛けをズバリ見抜いたスゴイ子もいて、説明を担当していた鮎澤光主任研究員も驚いていました。

仕掛けがわかると、音から逃げたり、音を置き去りにしたりとか、色々な遊び方を体験していました。

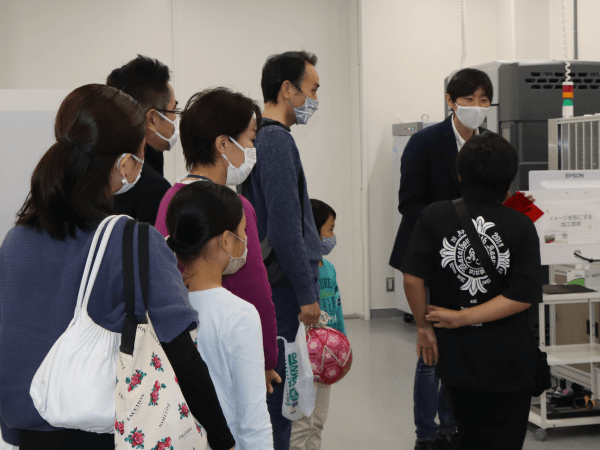

イメージを形にする加工技術

イメージを形にする加工技術

高出力レーザーを使い、硬いアクリル板から思い描いた形が自在に切り出される様子を見学いただきました。

体験後に記載いただいたアンケートには、オリジナルキャラクターのデザインを使ってくださいという小学生からのオファーも(笑)

ものづくりの技術に興味を持っていただく機会になったようです。

レーザー加工技術について説明する金澤周介主任研究員

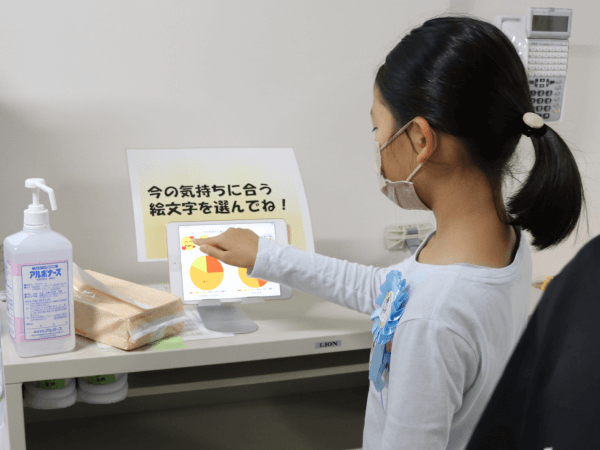

絵文字で記録する日々の感情変動

9月に柏センターで開催した「

ちば子ども大学講座ー絵文字で心を科学するー」の沓澤岳研究員が、各デモンストレーションのブースに絵文字を使った感情記録システムを展示しました。

参加者は各ブースの体験が終わるごとに、今の気持ち(快・不快とその強さ)を入力していきます。

皆さん、楽しんでいただけたのでしょうか。

今の気持ちを絵文字入力する参加者

脳波で脳トレ競技「bスポーツ」 ~ヒト型ロボットでスポーツを代行~

今回、見学ツアーと同時間帯で実施された「bスポーツ」のデモンストレーション。

柏センター正面玄関を入って直ぐ右手のスペースに設置されたデモ会場は、とてもインパクトのあるスペースになりました。

担当の長谷川上級主任研究員が、こどもから高齢者まで、かつ運動機能障がい者でも操作が可能な脳と機械を直結するBMIという技術を用いて、脳波で動く分身ロボットを用いたスポーツ競技を体験できるコーナーを設けていました。

手を使わず、脳波でロボットを動かし対戦するという競技。

写真は11歳VS18歳の対戦の様子です。結果はいかに。。。

bスポーツ対戦中の参加者

実は長谷川さん、bスポーツを直接体験しない小さなお子さんたちにも、分身ロボットがタッチパネルの操作でたくさんの動作を表すことができることを知っていただけるよう準備をしていました。

体験したお子さんたちに、脳波BMIによるロボット制御技術を身近に感じていただく機会になりました。

タッチパネルによるロボット操作の説明をする長谷川上級主任研究員

「柏の葉キャンパスに融けこむ産総研柏センター」-人間拡張研究って、なんの役に立つの?ー

午後パートの見学は、社会人向けのデモンストレーションを実施。

最先端の技術ながら、身近なテーマ設定をしたことで、関心が高まったようでした。

エントランスホールに入ってきたセッション4の体験参加者たち

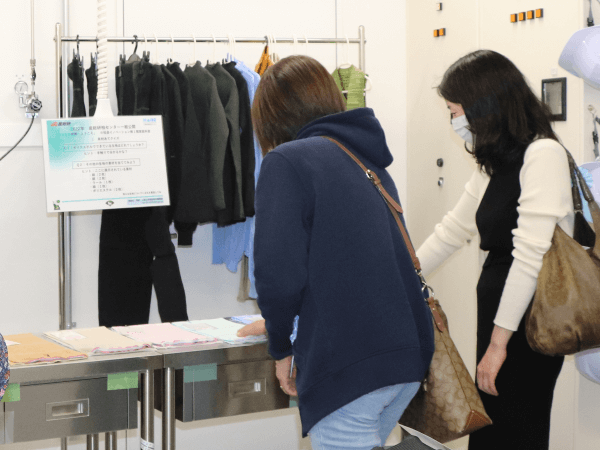

ニットの世界へようこそ

実験室に入ると、いきなり「ニットの素材当てクイズ」が始まりました。

ズラリと並べられたニット製品を触って、ポリエステルやシルクを素材にした製品を当てるというもの。

これは意外と難しい。

ニットの素材当てクイズに挑戦する参加者

泉小波総括主幹からニット製品がどのようにして作られるかの説明を聞いた後は、実際に無縫製編み機で作られた完成間近のマスクの糸処理に挑戦です。

どの糸を切ればよいのか、なかなか苦戦されていました。

そして最後に、ニットを使った「(ウエアラブルではなく)ウエアデバイス」の研究について紹介しました。

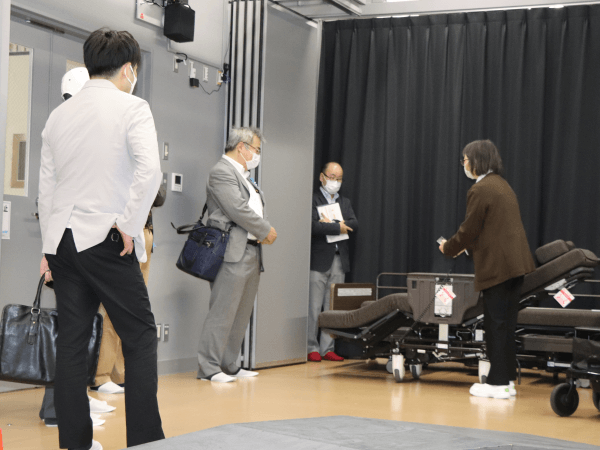

超高齢社会を支えるロボット支援機器

高齢者のいきいきとした生活を支えるためのロボット支援機器、そして高齢者を介護する人たちを支えるロボット介護機器のデモンストレーションを行いました。

デモンストレーションを行った介護・生活模擬環境室には、

様々なロボット介護機器や、それらを評価するための設備があります。

本間敬子主任研究員が、実験室に置かれている一見普通に見えるベッドがリモコン操作で車いすに形を変える様子を披露。

ベッドの一部が車いすになるロボット介護機器のデモンストレーションを行う本間主任研究員

また、高齢者が一人で歩いて外出するのをサポートする、手押し車型の歩行支援機器を体験いただきました。

参加者からは、自分たちが近い将来、こうした機器を必要とする頃には、一般家庭でも使えるようになりますかなどのコメントがありました。

センサで測るあなたの歩行年齢

この日はお天気もよかったので、産総研と東京大学の間にあるイノベーションストリートで、歩行に関する一連の研究成果に基づいて開発した、

AIST歩行属性判定システムHOLMESを使って歩行年齢を計測するデモンストレーションを行いました。

歩行年齢計測中の参加者

その後、小林吉之研究チーム長が若々しく歩くコツを伝授。

もう一度歩いてみます。さて、歩行年齢はどう変わったでしょうか。

若々しく歩くコツを習う参加者

体験後は、データを元にスタッフからフィードバック。

計測結果を参加者に説明するスタッフ

体験終了後のアンケートでは、ほぼ皆さんから来年も参加したいという回答をいただきました。

帰り際のお子さんに「どうだった?」と声をかけると、はにかみながらも「たのしかった!」と答えてくれました。