理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター動的創発物性研究ユニットの賀川史敬ユニットリーダー、強相関物性研究グループの十倉好紀グループディレクターらと、産業技術総合研究所(産総研)フレキシブルエレクトロニクス研究センターの堀内佐智雄研究チーム長の共同研究グループ※は有機物質の強誘電体において、水素原子と同程度の有効質量を持つ強誘電ドメイン壁を見いだしました。

強誘電体中における強誘電ドメイン壁は、一般に電界を印加することによって動きますが、その過程では熱エネルギーによって活性化された揺らぎ(熱揺らぎ)が主要な役割を果たしています。そのため、熱揺らぎが失われる低温では、電界の印加によって強誘電ドメイン壁を動かすことは困難です。ただ、揺らぎには熱揺らぎのほかに、量子力学的な原理によって起こる量子揺らぎが存在し、後者は低温でも抑制されません。熱揺らぎが失われる極低温環境下において、大きな量子揺らぎが存在した場合、強誘電ドメイン壁が電界下でどのような挙動を示すかは、まだ解明されていません。

共同研究グループは、有機強誘電体に加える圧力を制御することで、極低温下であっても大きな量子揺らぎが存在する状態を作り出しました。その結果、比較的小さい電界の印加によって強誘電ドメイン壁を動かせることを見いだしました。さらに量子揺らぎの下で動かした強誘電ドメイン壁の運動を解析し、強誘電ドメイン壁の有効質量を算出したところ、重い有機分子で構成されているにもかかわらず、あたかも水素原子と同程度の軽さを持つような振る舞いが示されました。今回の発見は、量子揺らぎが強誘電体ドメイン壁の運動に与える特異な一面を捉えたものであり、強誘電体における量子効果の理解を深めると期待できます。

本研究の一部は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)「有機材料を用いた次世代強誘電物質科学の創成」(研究代表:堀内佐智雄)および日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(S)「分子性物質の可制御性を用いた領域横断型研究と境界領域の物性開拓」(研究代表:鹿野田一司)の助成を得て行われました。成果は、英国のオンライン科学雑誌『Nature Communications』(2月16日付け)に掲載されます。

※共同研究グループ

理化学研究所 創発物性科学研究センター

統合物性科学研究プログラム 動的創発物性研究ユニット

ユニットリーダー 賀川 史敬(かがわ ふみたか)

強相関物性研究グループ

研修生 南 直(みなみ なお) (東京大学大学院工学系研究科修士課程2年(研究実施時))

グループディレクター 十倉 好紀(とくら よしのり)(東京大学大学院工学系研究科教授)

産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター

フレキシブル材料基盤チーム

研究チーム長 堀内 佐智雄(ほりうち さちお)

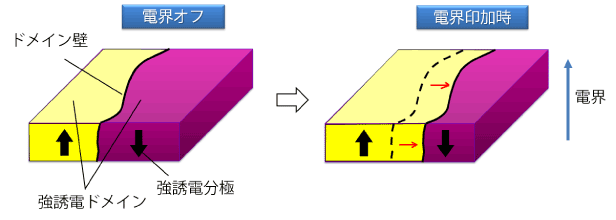

通常の物質は外部から電界を印加すると電気分極が誘起されます。これに対し、電界が印加されていない状態でも電気分極を持つ物質を強誘電体と呼びます。強誘電体中では通常、電気分極(強誘電分極)の向きが異なるドメイン(領域)が混在しており(図1左)、電界を印加しない限り、そのようなドメイン構造は安定して存在し、ドメイン間の境界である強誘電ドメイン壁も静止しています。このような状況に電界を印加すると、強誘電ドメイン壁は電界の向きと同じ向きの強誘電分極を持ったドメインを拡大するように動きます(図1右)。この運動には熱エネルギーによって活性化された揺らぎ(熱揺らぎ)が重要な役割を果たしています。そのため、熱揺らぎが十分に抑制されている低温環境下では、強誘電ドメイン壁を動かすのに必要な電界強度(抗電界)が飛躍的に増大し、一般的に用いられる電界強度では、強誘電ドメイン壁を動かせなくなります。ただ、揺らぎには熱揺らぎのほかに、量子力学的な原理によって起こる量子揺らぎが存在し、後者は極低温下においても抑制されません。熱揺らぎが失われる低温環境下において、大きな量子揺らぎが存在した場合、強誘電ドメイン壁が電界によってどのような挙動を示すのか、まだ明らかになっていませんでした。

|

|

図1 電界の印加によって動く強誘電ドメイン壁の模式図 |

|

電界を印加することによって、電界の向きと同じ向きの強誘電分極を持ったドメインが拡大する。この過程は、異なる向きの強誘電分極を持ったドメイン間の境界である強誘電ドメイン壁が電界によって動くことに対応する。 |

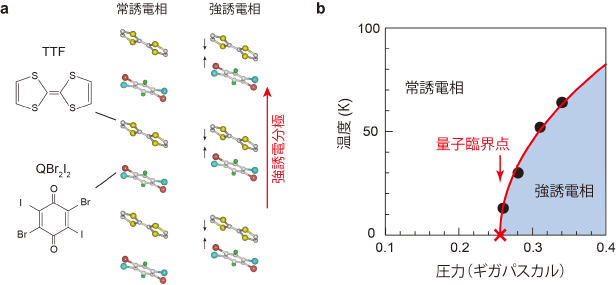

共同研究グループは、大きな量子揺らぎの下で強誘電ドメイン壁がどのように振舞うのか調べるため、印加する圧力を変えることで量子揺らぎの大きさを調整できる強誘電体「テトラチアフルバレン(TTF)- 2,5-ジブロモ-3,6-ジヨード-p-ベンゾキノン(QBr2I2)」という単結晶の有機物質(図2a、同グループが2015年に開発)に着目しました。TTF-QBr2I2では、圧力を加えることで強誘電相が現れ、その転移温度がほぼ絶対零度(0ケルビン[K])となる圧力は約0.26ギガパスカル(GPa、1GPaは1Paの10億倍)です(図2b)。相転移温度が0Kになる点を量子臨界点と呼び、そこでは一般に、通常はあまり大きくない量子揺らぎが発散的に増大することが知られています。こうした特徴を生かし、量子揺らぎが小さい高圧領域と、量子揺らぎが大きい量子臨界点近傍領域を比較することで、量子揺らぎが強誘電ドメイン壁の運動に与える影響を明らかにできると考えました。

|

|

図2 TTF-QBr2I2の結晶構造と圧力温度相図 |

(a) 強誘電相と強誘電分極を持たない常誘電相における結晶構造の模式図。

(b) 圧力温度相図。0.26GPa以下での低圧領域では最低温まで常誘電相であるが、0.26GPa以上の圧力を印加することで強誘電相が出現し、その転移温度は0Kから連続的に上昇していく。転移温度が0Kである点を量子臨界点と呼び、そこでは一般に量子揺らぎが発散的に増大する。 |

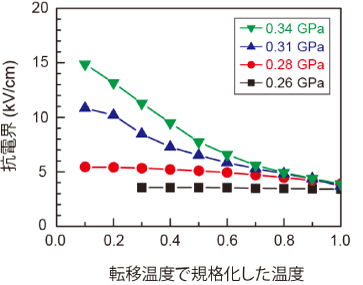

共同研究グループは、まず強誘電ドメイン壁を動かすのに必要な抗電界の強さの温度依存性を調べました(図3)。量子臨界点からやや離れた0.34GPaにおいては、物質を取り巻く環境が低温になるにつれ、抗電界の強さは4kV/cmから15kV/cmへと4倍近く上昇します。このような増大は熱揺らぎが小さくなることを反映したもので、強誘電体一般に見られる挙動です。これに対し、量子臨界点に近い0.26GPaにおいては、温度が低くなっても抗電界の強さは3~4kV/cmと小さいままで、ほとんど変化しません。このことから、量子臨界点近傍での強誘電ドメイン壁の動きは、熱揺らぎに基づくものではなく、量子揺らぎに基づくことが分かりました。

|

|

図3 各圧力における抗電界の温度依存性 |

|

横軸の温度は、各圧力下における強誘電転移温度で規格化したもの。1が各圧力における強誘電転移温度に該当する。 |

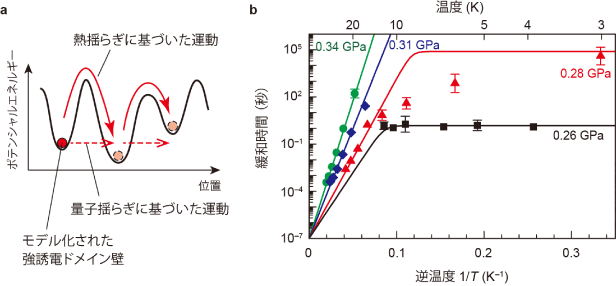

強誘電ドメイン壁の運動は、微視的には強誘電ドメイン壁が強誘電体中において取り得る安定な配置間を次々と移り変わる断続的な運動の結果として理解されています。その様子を模式的に表したものが図4aで、球としてモデル化された強誘電ドメイン壁が、安定配置に相当する窪み(安定点)のある地形の上を移動していく様子が描かれています。このモデルにおいては、熱揺らぎに基づく強誘電ドメイン壁の運動は、熱エネルギーの助けを借りて安定点間の“山(ポテンシャル障壁)”を乗り越える運動として、また一方で、量子揺らぎに基づく運動は、その山をトンネル効果によってすり抜ける運動として表されています。運動形態の詳細にかかわらず、1つの安定点から隣の安定点へと移動する際に要する特徴的な時間を緩和時間といいますが、その緩和時間を各圧力について、温度の逆数(逆温度)に対してプロットしたものが図4bです。量子臨界点から離れた圧力である0.34GPaでは、温度が下がるにつれ(逆温度が上がるにつれ)、緩和時間が図4b中で直線的に増大していく様子が見てとれます。これは低温で熱揺らぎが抑制されるにつれ、強誘電ドメイン壁が動きにくくなり、安定な配置間を移動するのにより長い時間を要するようになることを表しています。これに対し、量子臨界点近傍の0.26GPaにおいては、緩和時間は低温まで温度に依存せずほぼ一定です。これは強誘電ドメイン壁が量子揺らぎに基づいて安定点間をトンネル効果によって移動していることを示しています。

これらの測定結果から量子臨界点近傍の圧力における強誘電ドメイン壁の有効質量を見積もると、水素原子の質量の約1/3~1/2程度という結果が得られました。TTF-QBr2I2を構成要素とする有機強誘電体の場合、強誘電ドメイン壁の移動が炭素、窒素、水素、酸素、硫黄、ハロゲン原子からなる分子そのものの運動を伴うことを踏まえると、分子の質量(TTF-QBr2I2の場合、水素原子の200~500倍)と同程度の有効質量を持つものと考えられますが、解析から見積もられた有効質量はそれよりはるかに軽いものでした。分子の変形や変位を伴う強誘電ドメイン壁が分子よりも圧倒的に軽い有効質量を有することは、量子揺らぎが顕在化したことによる現象ということができます。

|

|

図4 強誘電ドメイン壁の運動の検出 |

(a) 強誘電ドメイン壁が強誘電体中を運動する様子を理解するための現象論的モデル図。

(b) 緩和時間(ある安定点から隣の安定点に移動するのにかかる特徴的な時間)の温度依存性。横軸は逆温度(温度の逆数)。 |

今回の実験では、量子臨界点近傍では強誘電ドメイン壁は、熱揺らぎが十分抑制されているにもかかわらず、増大した量子揺らぎのために軽い有効質量を獲得し、電界によって動けるようになることが分かりました。強誘電体が電界下で示す誘電率などの物性値はしばしば強誘電ドメイン壁の運動によって決定されます。今回の発見は、量子臨界点近くでの強誘電体の物性の全容解明に向けて、重要な知見を与えると期待できます。

<タイトル>

Athermal domain-wall creep near a ferroelectric quantum critical point

<著者名>

Fumitaka Kagawa, Nao Minami, Sachio Horiuchi, Yoshinori Tokura

<雑誌>

Nature Communications

<DOI>

10.1038/ncomms10675