独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)グリーン磁性材料研究センター【研究センター長 尾崎 公洋】材料解析・開発チーム 藤田 麻哉 研究チーム長は、国立大学法人 東北大学【総長 里見 進】(以下「東北大」という)工学研究科 松波 大地 大学院生、狩野 みか 博士研究員、 国立大学法人 名古屋大学【総長 濵口 道成】(以下「名大」という)工学研究科 竹中 康司 教授と、反強磁性体と呼ばれる外部に磁力を出さない磁性材料を用いて、圧力により磁性を制御して室温で吸熱・放熱を制御する技術を開発した。さらに反強磁性に固有の性質が熱変化を増大することを発見した。

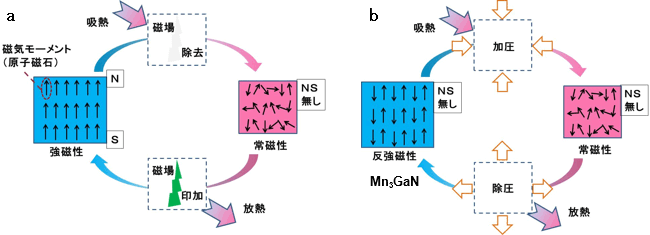

磁気による熱変化(磁気熱量効果)を用いたノンフロン・省エネルギーの磁気冷凍技術が期待されていたが、磁気の乱れ(エントロピー)の変化による吸熱・放熱を利用するので、これまではNS極をもつ強磁性体という材料に磁場をかける方式に限られていた。今回、磁場の替わりに圧力を使って、磁極のない反磁性体から熱変化を得られたことから、磁気冷凍技術用の新たな材料の開拓が期待できる。

なお、この技術の詳細は、英国科学誌Nature Materialsに2014年10月27日(日本時間)にオンライン掲載される。

|

磁性の制御に伴う熱量効果の模式図

a. 強磁性を磁場で制御(従来型) b. 反強磁性を圧力で制御(今回) |

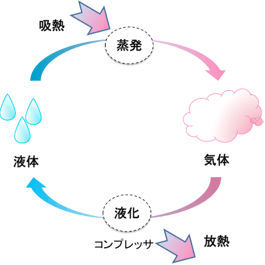

これまでの冷凍技術では、室内(庫内)で冷媒が蒸発する際に気化熱を吸収し、室外(庫外)で気体の冷媒をコンプレッサーで圧縮して液体に戻す際に液化熱を放出する現象を用いてきた(図1)。これまで冷媒として用いられてきたフロン類ガスの環境負荷(オゾン層破壊や大きな温暖化係数)が問題となっているが、フロン類に替わる気体冷媒の開発は、効率や安全性を含めて容易でないため、気体を用いない固体冷凍技術が注目されている。特に磁性体の磁場による熱変化を応用した磁気冷凍は、気体冷媒が不要なだけでなく冷凍効率も高いと予想されるため実用化が期待されている。従来、外部に磁気を発する強磁性体を磁場で制御する方式が研究されてきたが、室温で冷凍に利用できるのは、室温付近で1次相転移を示す磁性体だけであり、このような条件を満たす物質は限られているため、材料探索の広がりには限界があった。

|

|

図1 気体冷媒による冷凍の模式図 |

産総研は、環境問題解決に貢献できるグリーン磁性材料の開発を目指しており、高効率でコンパクトな磁気冷凍システムを実現するための磁気熱量材料の開拓に取り組んできた。磁気熱量材料については、独自に開発している物質が、現在、最も実用的な材料として世界中の研究グループ・企業に認知されている。

本研究の共同実施先の名大では、今回用いたMn3GaN(窒化マンガン・ガリウム)金属間化合物の磁性と体積の関係を基礎物性と応用の両面から詳しく研究しており、最先端の知見をもっている。東北大では磁性の根幹である電子スピンの機能性と材料に果たす役割について先導的な研究を行ってきた。

今回、この三者は磁場の替わりに圧力による磁性の変化に伴う吸熱・放熱に着目し、磁場への反応が小さいためにこれまで開発の対象になっていなかった反強磁性体から熱変化を取り出す研究に取り組んだ。

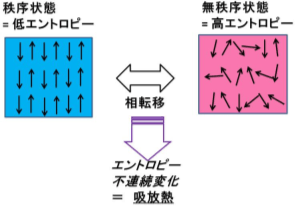

Mn3GaNのネール温度という転移温度は室温付近(17 ℃)にあり、この温度を境に低温相の反強磁性体から磁気が消失した高温相の常磁性体に変化する。この変化は、磁気モーメントと呼ばれる原子磁石のNS極が整列した状態からランダムな状態への移り変わりで、1次相転移という急激な変化である。この際、状態の乱雑さを表すエントロピーが不連続に変化し、試料全体では潜熱と呼ばれる自発的な熱変化(水の気化熱に相当)が現れる(図2)。

|

|

図2 磁気秩序変化に伴うエントロピー(熱)変化 |

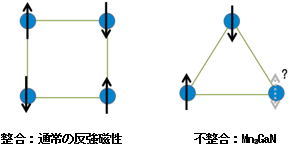

反強磁性体では、隣同士の原子磁石のNS極が反平行に整列しているため外部には磁気が現れず、平行に整列した強磁性体(磁石材料)のように磁場により磁性を制御することができないが、1次相転移による潜熱の発生は磁気熱量材料としては大きな魅力である。そこで磁場以外に磁性を制御する方法として、圧力に注目した。これまで、室温付近で反強磁性体の1次相転移による圧力熱量効果を観測した例はなかったが、今回、反強磁性状態のMn3GaNに小型油圧機器で発生可能な100 MPa(1000気圧)程度の圧力をかけたところ、常磁性体に変化し実際に大きな吸熱(試料1キログラム あたり6キロジュール)、すなわち冷熱の発生が確認された。また、Mn3GaNでは反強磁性体の特徴である磁気構造と原子構造の不整合: フラストレーション (図3)が生じるが、これが相転移に伴う吸熱・放熱の発生量を増幅していることを発見した。フラストレーションは強磁性体では生じないため、反強磁性体の圧力熱量効果がフラストレーションによって増幅されて発現する現象は、今後の磁気熱量材料開発の対象を大きく拡大させることにつながると期待される。

|

|

図3 原子構造と磁気構造の整合 /不整合(フラストレーション) |

今後は圧力熱量効果を効果的に利用できるデバイスのデザインを構築していく。特に、環境にやさしい磁気冷凍に応用する際、精密電子機器に隣接した用途など磁場以外の利用が好ましい場合に対応できるように、強磁性磁気冷凍と相補的な利用を検討していく予定である。