独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)光反応制御研究センターの 荒川 裕則 センター長 と 佐山 和弘 主任研究員 らは、植物の光合成メカニズムを模倣した「人工光合成システム」を用い、可視光で水を水素と酸素に完全分解することに世界で初めて成功した。本システムは、2種類の可視光応答性のある酸化物半導体粉末を、ヨウ素を含む水溶液に懸濁し、可視光を照射するだけでその光エネルギーを変換し、水から水素を製造するという非常にシンプルな技術であり、太陽エネルギーの低コスト変換利用技術および再生可能エネルギーを利用した水素製造技術として期待できる。本研究成果は、英国化学会速報誌“ケミカルコミュニケーション”の最新号(11月末発行)に掲載された。

○ 水の完全分解用の光合成模倣型の可視光応答型光触媒システムの開発はこれまで困難だった。

植物が行う光合成プロセスに見られる可視光照射下での水の分解プロセスは、エネルギー蓄積型の反応であり、太陽エネルギーの利用方法として、その機構を模倣した研究が種々検討されてきたがこれまで実現されていなかった。

○ 産総研では、可視光応答性光触媒プロセスの研究開発をいくつかのアプローチで行ってきた。

光反応制御研究センターでは、天然の光合成【 PSIシステムとPSIIシステムの連結】に学ぶ、2段階光触媒の水分解プロセスについて鋭意検討を重ねてきた。

○ 今回、人工光合成システムによる水の可視光完全分解に世界で初めて成功した。

クロムをドーピングした白金担持のチタン酸ストロンチウム( SrTiO3 )【 PSIIシステム 】と、白金を担持した酸化タングステン( WO3 )【 PSIシステム 】を、ヨウ素レドックスで連結する事により、本反応を世界で初めて達成した。

今後、活性の向上を目指す予定である。

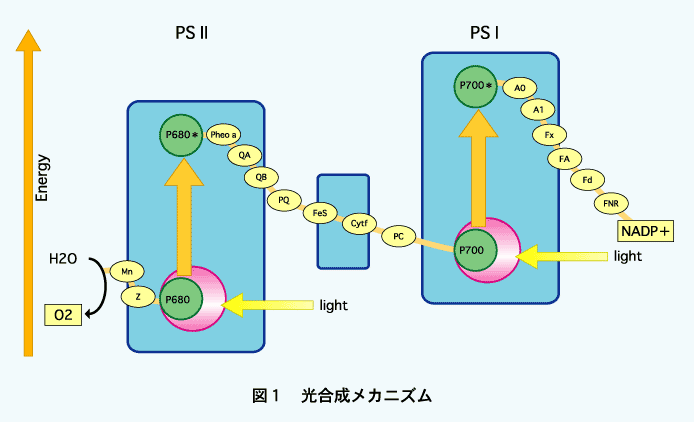

太陽エネルギーを用いて水と炭酸ガスから酸素と有機物を合成したり、水を水素と酸素に分解するといった光エネルギー変換・蓄積型の「人工光合成システム」の実現は、科学者にとって大きな夢であるが、実際には非常に難しい技術である。特に「水の完全分解」は最も基本となる反応である。植物の光合成では、クロロフィルを用いた2種類の光吸収中心と多くの電子リレー(キノンなど)を用い、水を分解して酸素を発生するとともに炭酸ガスを糖に還元している。光合成メカニズムを

図1に示す(この電子の流れの形から「Zスキーム型反応」とも呼ばれる)。これまでの人工光合成の研究は、主にクロロフィルのような金属錯体の研究者を中心に行われてきた。しかし、水から酸素を引き抜く反応は4つの電子を同時に用いる反応なので制御が難しく、また通常の金属錯体が酸素に対して不安定なため、金属錯体の分野での「水の完全分解」は、ほとんど実現できていなかった。

一方で、半導体粉末を用いた光触媒分野では、1980年に酸化チタンやチタン酸ストロンチウムなどの粉末光触媒により、水が紫外線照射下で完全分解できることが判って以来、水を完全分解するための光触媒研究が盛んに行われてきた。反応メカニズムを図2に示す。しかしながら可視光では非常に難しく成功していなかった*。太陽光には紫外線はわずかしか含まれておらず、効率的なエネルギー変換のためには、どうしても太陽エネルギーの半分を占める可視光を利用することが不可欠な条件である。酸化チタンを修飾して可視光応答性を持たせる研究も盛んに行われているが、これらの触媒では水素を発生できる能力がほとんどなかった。

* 今回、同時発表したNature12月6日号に掲載された研究成果は、この通常の光触媒反応(一段光励起反応)で可視光水分解に成功した。正攻法であり、難易度が非常に高い。

産総研では、植物の光合成メカニズムを模倣すれば、可視光での水の分解ができると考えて、研究を行ってきた。光を吸収する材料としては、不安定な金属錯体系ではなく、安定で酸素を発生しやすい可視光応答性の酸化物半導体光触媒を中心に検討した。図1の「Zスキーム」が示すように光合成では、クロロフィルを用いた2種類の光吸収中心と多くの電子リレーを用い、水を分解して酸素を発生するとともに炭酸ガスを糖に還元しており、炭酸ガスの還元側をPSI(光システムI、PhotoSystemI)、酸素発生側をPSII(光システムII、PhotoSystem II)と呼んでいる。本研究においては、まずレドックスリレーを単純化してI-(ヨウ素イオン)とIO3-(ヨウ素酸イオン)という一組のレドックス対でPSIとPSIIを連結した。PSIとしてはクロムをドーピング(結晶格子置換)したチタン酸ストロンチウム( SrTiO3 )半導体粉末( 600nmよりも波長の短い光を利用できる )に白金を担持した光触媒、PSIIとしては酸化タングステン( WO3 )半導体粉末( 460nmよりも波長の短い光を利用できる )に白金を担持した光触媒を用いた。具体的には、上記の2種類の光触媒をヨウ化ナトリウムの水溶液に混合して懸濁し、可視光を照射するだけである。それだけで水が分解し、水素と酸素が2対1で長時間定常的に発生した。これは、まさに可視光応答性の人工光合成システムを構築した世界初の例と言える。また、従来法(一段励起法)と異なり、水素と酸素を別々に発生させることも可能である。

現状での変換効率は非常に低い( 420nmで0.1% )が、本研究が可視光利用への糸口となって研究が進むことにより大幅に性能向上が期待できる。