光無線通信

(2/4ページ)

送信機

必要なもの

- マイク(コンデンサマイク)

電器量販店やパソコン販売店で、パソコン用のマルチメディアマイクとして500円前後のものが購入できます。カラオケマイクなどのダイナミックタイプのマイクを使うこともできますが、その場合アンプキットの配線に変更が必要です。 - マイクアンプキット

多くの部品と複雑な配線が必要なので、市販のキットを使用すると便利です。ここでは例として、イーケイジャパン製のエレキットNT-5マイクアンプを使います。全国の取扱店を同社Webサイトで調べることができます。通信販売でも取り寄せることができます。

部品が小さい面積に集中しているので、ハンダ付けが苦手な人は大変かもしれません。ハンダ付けが不要なキット完成品(ワンダーキットGMIC-4558(共立電子製))を購入する手もありますが、多少高価になります。 - パワーアンプキット

ここでは例として、エスケイ電子製のシーズキット・アンプ386を使います。共立電子製のワンダーキットMA-386(386メインアンプキット)も同様の部品構成ですので使用できます。こちらは通信販売でも購入が可能です。いずれも部品数が少ないので、マイクアンプと比べると組み立てやすいと思います。 - バナナジャック(なくても可、他の端子でも可)

- 絶縁板(プラスチック、ボール紙等、銅箔テープが貼れる金属以外の材質)

例ではテフロン板を使っています。

作り方

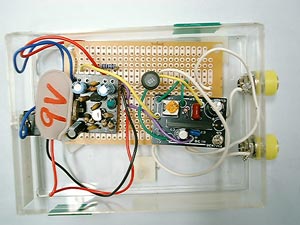

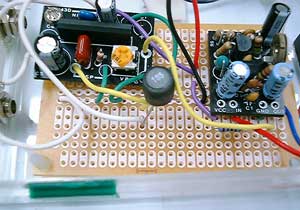

完成すると、ケースの中身はこのようになります。ケースの右側に見えるのは懐中電灯からのリード線を差し込む端子、左側にはマイクのピンジャックを差し込む端子があります。9Vと書かれているのは電池スナップです。

ユニバーサル基板上には、マイクアンプ(左下)、パワーアンプ(右下)、コイル(中央)、バイアス抵抗(マイクアンプの上)がそれぞれ取り付けられています。

もっと知りたい!

マイクについて

パソコン用のマイク(マルチメディアマイク)はエレクトレットコンデンサマイクと呼ばれています。音(空気の振動)がコンデンサに取り付けられた膜を振動させることによってコンデンサの静電容量が変化し、それを電圧変化として取り出すというしくみです。このマイクの特徴はパッシブ型、つまり電源とバイアス抵抗が必要である、という点で、永久磁石を用いるダイナミック型と呼ばれるマイク(カラオケマイクなどがそうです)とは異なります。パソコンのマイク端子には電源や抵抗が装備されているのでそのまま使用できます。ステレオアンプなどのマイク端子にはそれらの装備がありませんので、使用することができません。逆にパソコンのマイク端子にダイナミック型マイクを接続しても使用することはできません。

ここで紹介する装置では、電源とバイアス抵抗が送信機ボックス内(電源はアンプと共通)に取り付けてあります。

マイクアンプについて

マイクからの出力レベルは数mVと非常に低いので、信号レベルを増幅するマイクアンプ(プリアンプ)が必要です。今回の例では、懐中電灯の信号用に比較的大きな電流を必要としますので、マイクアンプとは別にパワーアンプを使います。よって、マイクアンプ自身のゲインだけでライン入力(500mV)レベルまで上げる必要は特になく、10倍程度のゲインで十分です。

ここで使っているマイクアンプキットでは、取り付ける部品を選ぶことで、ゲインを10倍または100倍にすることができます。100倍を選ぶ場合は、フルに使うと、パワーアンプで飽和を起こしてしまうので、ボリュームを絞る必要があります。

パワーアンプについて

ステレオデッキなどでは、スピーカーは大きな電流を必要としますので、パワーアンプが必要です。この装置でも同様に、マイクアンプ(プリアンプ)からの出力は出力インピーダンスが大きく、電流が不足してしまいますので、パワーアンプを追加します。

ここで使用したパワーアンプキットは9V乾電池で十分な電流を得ることができます。また部品を選ぶことでゲインを20倍または200倍にすることが出来ますが、電圧レベルはあまり上げる必要がないので、20倍を選びます。

大電流を得る方法としては、ここで使用したパワーアンプのほかに、マッチングトランスを使用する方法や、オペアンプを使った電圧フォロワなどが考えられます。腕に自身のある方はぜひ試して下さい。

コイルについて

コイルは、音声信号(交流)入力を懐中電灯の光の強弱に変換するための部品です。ここではインダクタンス1mHのラジアルコイルを使用しました。必ずしも1mHである必要はありませんが、0.1mHでは小さすぎるようです。直流成分に対しては、コイルは小さな抵抗としてのみ働き、交流成分に対しては周波数に応じた抵抗として働きます。

ここで使用したラジアルコイルは直流抵抗が3.6Ωあります。直列に接続する懐中電灯の電球が点灯時に5Ω程度の抵抗を持っているので、電球はコイルの直流抵抗分だけ暗くなり、消費電力も大きくなります。よってコイルを選ぶときやエナメル線で自作するときは、あまり直流抵抗が大きくならないように注意する必要があります。トロイダルコア型(円形の芯に巻線を施したもの)コイルは、鉄心からの磁束の逃げがない分少ない巻線数でインダクタンスを上げることができるので、直流抵抗値を抑えることができますが、大型化するのが難点です。

なお、音声信号を光の強弱に変える、といっても、目で見て分かるほどの強弱ではありません。反対に、目で見てはっきりわかるほどの強弱(点滅)が見える場合は、取り出した音がつぶれてしまっていて不鮮明になりますのでボリュームを下げる必要があります。