※掲載情報は、2023年度時点のものです。

地中熱の普及支援・適正利用に資する社会実装研究

研究背景

地上の気温と比較して冬は高く、夏は低いという地下の安定した温度環境を活用し、冷房・暖房・給湯・融雪等の熱源に利用する再生可能エネルギー熱が「地中熱」です。

地中熱を利用した空調等のシステム(地中熱利用システム)は、高い省エネ性と脱炭素効果が期待できます。ただし、地中熱を利用する際に重要なポイントとなる「地下の温度環境」や「地中での熱の移動特性」は、地域ごとに変化に富む地質や地下水によって決定されるため、地中熱利用システムを適切に導入するには地下環境の理解が不可欠です。

また、地中熱をより多くの方々に利用してもらうには「ユーザーニーズの理解」や「着実な普及につながるアプローチ方法」に基づいた実践的な取り組み(社会実装研究)が求められます。

研究目標

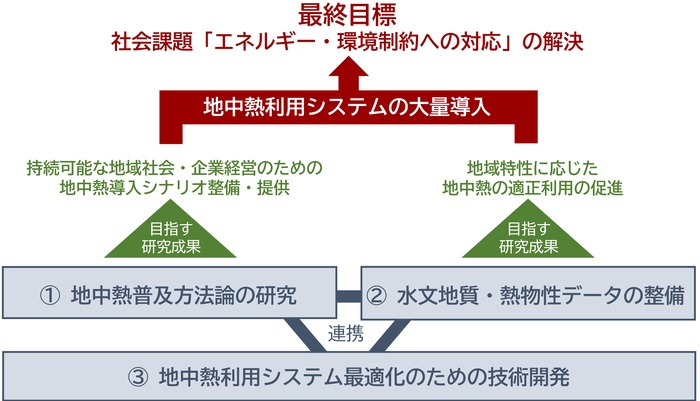

当チームの最終的な目標は、地中熱利用システムの大量導入を実現して「社会課題:エネルギー・環境制約への対応」を解決することです。

そのために、まずは「持続可能な地域社会・企業経営のための地中熱導入シナリオ整備・提供」と「地域特性に応じた地中熱の適正利用の促進」を目指すべき研究成果に掲げて、地質・地下水の専門的知見に基づき、地中熱の着実な普及と大量導入につながる様々な研究を行っています(図1)。

【図1】地中熱チームの研究テーマと研究目標

【図1】地中熱チームの研究テーマと研究目標

研究内容

当チームでは、以下3つのテーマの下で社会実装研究をすすめています。これらの研究活動を通じて地中熱の普及支援・適正利用を推し進めるとともに、地中熱の導入拡大およびデータベース構築に貢献します。

1.地中熱普及方法論の研究

「地中熱ユーザーが欲する情報が提供できていない」点を解決すべき課題と位置づけて、地中熱普及方法論に関する研究開発をすすめています。具体的には、地中熱利用可能性を示す地中熱ポテンシャル・導入適地評価技術の開発、地中熱利用システム導入メリット推計のための経済性・環境性評価、地中熱の社会受容性向上に係る方策検討等を実施しています。

また、新たな地中熱普及の在り方を提示すべく、冷房需要が卓越するアジア諸国における地中熱利用の有用性評価、国内における農業ハウス栽培技術確立・事業化のための実証研究を行っています。

2.水文地質・熱物性データの整備

地中熱利用システムを適切に設計するために、導入対象地域における地層の「見かけ熱伝導率(地下水流れ等の影響を含めた見かけ上の熱伝導率)」を推定する必要があります。あらかじめ対象地域の見かけ熱伝導率マップが整備されていれば、システム導入前にコスト評価・事業評価・システム概略設計等が可能となります。

そこで当チームでは、水文地質学的知見に基づいた広域かつ三次元的な見かけ熱伝導率推定手法の開発をすすめています。

また、安価な見かけ熱伝導率推定試験法の開発も行っています。これらの開発成果の活用により、システム設計・事業評価に係るコストダウンが期待されます。

3.地中熱利用システム最適化のための技術開発

地中熱利用システムの経済性評価および適正設計のための統合シミュレータを開発しています。

また、これまでに開発してきた地層の熱物性調査・解析技術、高効率な地中熱交換技術、特色のある地中熱利用システム等については、社会実装に関する蓋然性を高めるための実証研究と技術改良を行っています。

主な研究成果

1.地中熱普及方法論の研究:地中熱ポテンシャルマップ

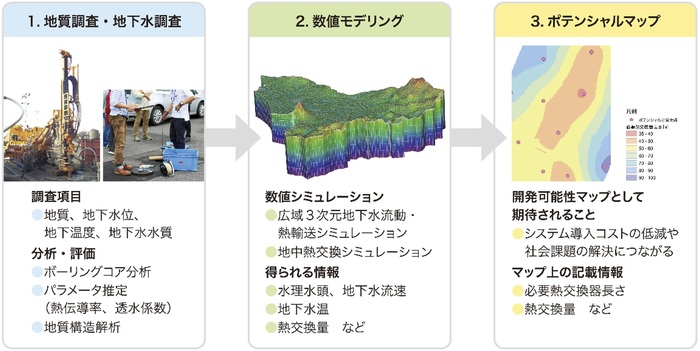

対象地域の地質や地下水環境を総合的に評価して、地中熱の潜在的な利用可能性を見える化した情報「地中熱ポテンシャルマップ」の作成を行っています(図2)。

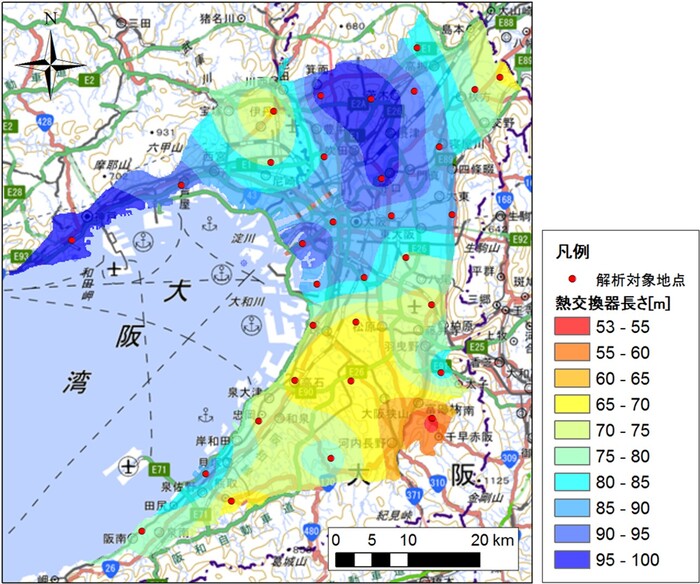

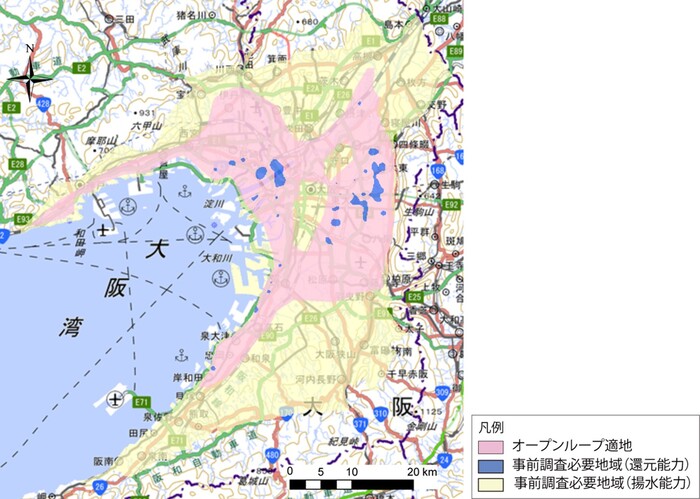

国内では北海道・東北地方・信越地方等の暖房負荷が大きい地域で地中熱利用システムの設置件数が多い傾向にありますが、これらの地域と比べて冷房負荷の大きい大阪平野を対象として地中熱ポテンシャルマップを作成・公表しました(図3、図4)。

<関連情報>地中熱ポテンシャルマップ

【図2】地中熱ポテンシャルマップの作成手順(クローズドループ式システム)

【図2】地中熱ポテンシャルマップの作成手順(クローズドループ式システム)

【図3】大阪平野の地中熱ポテンシャルマップ(クローズドループ式システム:必要熱交換器長さの分布図)

【図3】大阪平野の地中熱ポテンシャルマップ(クローズドループ式システム:必要熱交換器長さの分布図)

【図4】大阪平野におけるオープンループ式システムの適地マップ

【図4】大阪平野におけるオープンループ式システムの適地マップ

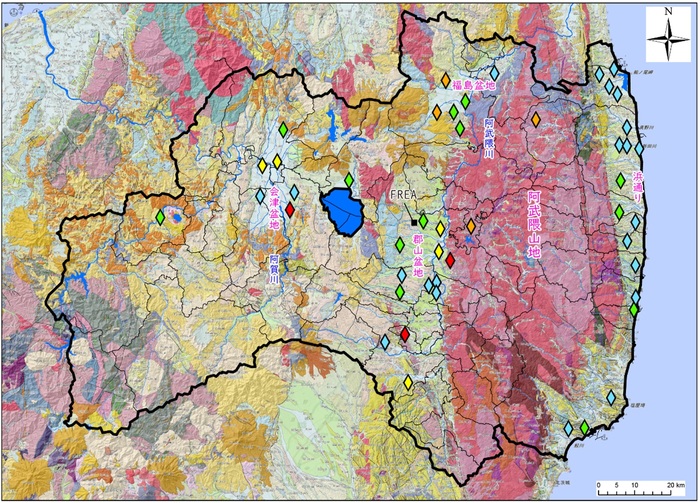

2.水文地質・熱物性データの整備:福島県内の見かけ熱伝導率

福島県内企業群との共同研究で、見かけ熱伝導率推定に利用される一般的な原位置試験よりも安価な原位置試験法「ケーブル方式熱応答試験」を開発しました。ケーブル方式熱応答試験による調査を福島県内47地点において実施すると共に、従来試験法との推定値の比較により、ケーブル方式熱応答試験の有効性を実証的に確認しました(図5)。

【図5】ケーブル方式熱応答試験により推定した福島県内の見かけ熱伝導率

【図5】ケーブル方式熱応答試験により推定した福島県内の見かけ熱伝導率

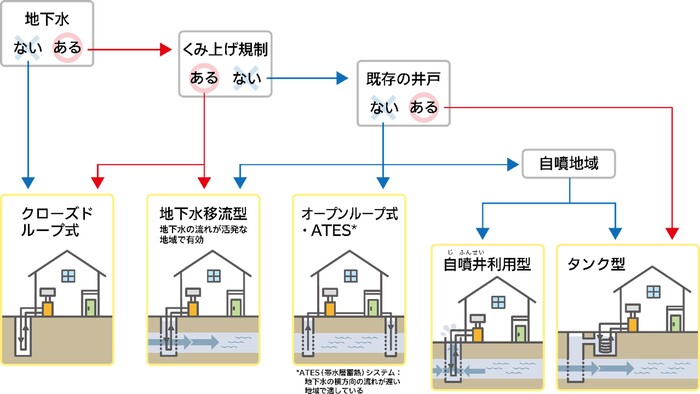

3.地中熱利用システム最適化のための技術開発:高効率熱交換器

複数の企業と協働して、一般的なシステムと比べて設置コストが低く、地中での熱交換能力の高い「高効率熱交換器」の開発を進めています。地域の地下水環境(地下水のくみ上げ規制の有無、自噴地域など)に応じた熱交換器を選定することで、設置コストの大幅な削減を実現できます(図6、図7)。

【図6】地下水環境に基づく地中熱交換器の選定フロー

【図6】地下水環境に基づく地中熱交換器の選定フロー

【図7】高効率熱交換器(左:タンク型熱交換器、右:地下水移流型熱交換器)

【図7】高効率熱交換器(左:タンク型熱交換器、右:地下水移流型熱交換器)

主な研究設備

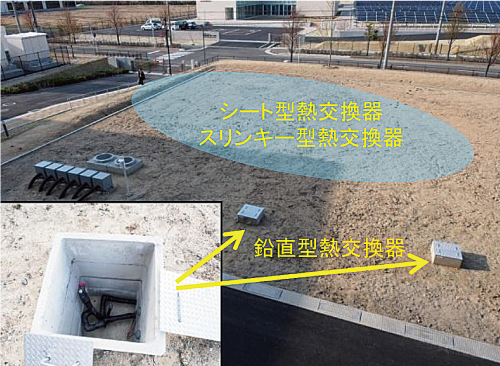

FREA地中熱利用システム実証試験場

深度1~2mに設置する2タイプの水平埋設型熱交換器と深さ約40mの鉛直埋設型(ボアホール方式)の熱交換器を利用した地中熱利用システムです。

【図8】FREA地中熱利用システム実証試験場

【図8】FREA地中熱利用システム実証試験場

タイ国立地質博物館に設置したGSHPシステム

タイ国立地質博物館(パトゥムターニー県)の施設を利用して、タイ国におけるGSHPシステム冷房運転の可能性を実証しています。

※GSHP: Ground Source Heat Pump(地中熱ヒートポンプ)の略

<関連記事>タイにおける地中熱ヒートポンプシステム実証試験(PDF)

【図9】タイ国立地質博物館に設置したGSHPシステム

【図9】タイ国立地質博物館に設置したGSHPシステム

メンバー

※2024年10月1日時点

| 役職 |

氏名 |

|

| 研究チーム長 |

冨樫 聡 |

TOMIGASHI Akira |

| 主任研究員 |

Shrestha Gaurav |

Shrestha Gaurav |

| 主任研究員 |

石原 武志 |

ISHIHARA Takeshi |

| 研究員 |

島田 佑太朗 |

SHIMADA Yutaro |

| 研究チーム付 |

内田 洋平 |

UCHIDA Youhei |

| 研究チーム付 |

町田 功 |

MACHIDA Isao |

| 研究チーム付 |

吉岡 真弓 |

YOSHIOKA Mayumi |

| 研究チーム付 |

小野 昌彦 |

ONO Masahiko |

| 研究チーム付 |

神宮司 元治 |

JINGUUJI Motoharu |

| 研究チーム付 |

伊藤 忍 |

ITO Shinobu |

| 研究チーム付 |

Arif Widiatmojo |

Arif Widiatmojo |